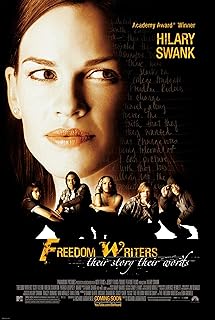

自由作家/街头日记/自由作家

導演: 理查拉葛瑞夫尼斯編劇: 理查拉葛瑞夫尼斯 Freedom Writers

演員: 希拉蕊史旺 派崔克丹契 史考特葛倫 伊梅達史丹頓

2012-12-14 06:23:42

民權運動之後的慢慢長路——從電影《自由作家》看教育在種族融合中的作用

************這篇影評可能有雷************

[公選課《英美電影思想解讀》課程的課程論文,感覺切入口較小,篇幅適當,寫得還不錯。基本表達了本人對美國自由派種族平權政策的認識和反思。]

好萊塢拍攝過很多關於學校教育的電影,也有很多描寫種族問題的電影,但將兩者有機聯繫起來的則並不多見,而能夠像《自由作家》這樣進行深入探討的,更是少之又少。雖然從政治立場上看,《自由作家》提倡多元文化,宣揚種族平等與種族和解——並沒有脫離美國正統自由派 思想的框架,但以教育為切入口的做法,以及對洛杉磯少數族裔社區幫派現象毫不避諱的直白展示,令此片極具現實意義。影片所揭露的事實,表明了從二十世紀六十年代黑人民權運動開始的種族融合進程,至今仍然步履維艱,少數族裔的生存環境仍然惡劣,族裔間偏見導致的仇殺普遍存在。那末,原因何在?解決之途何在?《自由作家》的劇情給觀眾提供了一個獨特的分析視角。

一、從「參加過民權運動」的「父親」說起

影片有個很有意思的設定,主角Erin Gruwell在初次和女部長談話時提到,她的的父親是一個「參加過民權運動」的人。這個「父親」角色,在某種程度上也暗喻了當代美國人看待種族問題的出發點:經過二十世紀六十年代風起雲湧的黑人民權運動,自由派民主黨政府出台了一系列種族平權措施強行保障少數族裔的受教育權和平等地參與國家公共生活、獲得各種福利的權利,當年那個具有嚴重種族歧視傾向和制度化的種族隔離政策的美國如今已不復存在。相應的,曾在美國南方地區猖獗多年的3K黨等種族主義團體已經被邊緣化,散佈任何種族主義的言論都會使一個人名譽嚴重受損並喪失擔任國家公職的機會。可以說,經過民權運動,在當今的美國,種族平等已經基本成為一種主流社會的共識,甚至內化為判斷一個人「政治正確」與否的剛性的標準,針對少數族裔的制度性和政策性歧視已經基本不存在了。

但在法律條文和政府公文中的歧視消失了,並不意味著現實中歧視的消失。雖然少數黑人能夠通過保障性的教育通道獲得社會階層的提升,但這畢竟是少數,大多數黑人的受教育程度和貧困程度依然遠超白人,政治不平等之外的經濟不平等是被相對固化的,而且短時間內也看不到改善的途徑。誠如片中黑人少年所講,他認識的黑人都是一貧如洗,除非會唱歌或者打球。同時,以「生物學種族主義」為基礎的老種族主義消失了,但以文化偏見為基礎的「新種族主義」依舊方興未艾 。但部份白人同時認為自己已經給少數族裔足夠的經濟補償,少數族裔若再有進一步要求就是得寸進尺,部份人甚至覺得白人族群受到了逆向歧視 ;少數族裔則依然囿於經濟階層無法提高,並持續忍受著白人始終存在的文化偏見。民權運動二三十年後,洛杉磯1992黑人暴動就昭示著一度拉近的民族鴻溝再一次的擴大。另一方面,二十世紀後半的移民潮流使得非洲裔以外的少數族裔人數大大增多,使美國的種族結構發生變化,也讓不同族裔的幫派衝突成為美國社會的新問題。所以,在當下,民權運動的精神和政治遺產尚存,但已不足以解決各種新生的種族問題了,而新問題的解決亟待主流白人社會用一種新的眼光審視幾十年來種族平權措施的收穫和教訓。

影片所述的故事發生在1994-1995年,正是美國多元文化的代表——洛杉磯,在暴動後重新反思以往種族融合政策的年代。

二、誰的美國?——種族融合的困境

《自由作家》的開頭是一段關於1992年洛杉磯暴動的錄像,以及一段Eva日記的摘選,短短三分鐘時間裡就把兩對貫穿全片的矛盾呈現在觀眾面前:白人與少數族裔間的矛盾,和不同少數族裔之間的矛盾。前者的現實反映是經濟不平等與警察暴力,洛杉磯暴動的原因就是因為美國警察打死黑人司機羅德尼•金卻被判無罪而引發的;後者的現實反映則是幫派橫行的洛杉磯下層街區。

Eva的幾段自白包含著非常重要的資訊。第一段中她在控訴白人警察時說「他們稱我們的人為黑幫,因為我們為了我們的美國而戰」。生活在單一制而且漢族佔絕對人數優勢的中國,我們可能不會去思考「誰的中國」的問題,但在種族結構錯綜複雜的美國,「誰的美國」無疑是一記有力的拷問。建國之初,《獨立宣言》上的「We American People」多半僅指美國白人——即便包括黑人,也是按3/5折算後的黑人。後來經過南北戰爭、民權運動,黑人基本上算進入這個「我們」裡面了,但後來的拉丁裔、亞裔、中東裔等少數族裔,其獲得的種族優惠權利不僅遠少於黑人,而且也同樣被排斥在主流社會之外。因此,在Eva描述學校的長獨白中,她又很自然而然地提到學校裡的「小柬埔寨」、「猶太團體」、墨西哥裔群體和白人的圈子。以白人為主的中產階級和上層社會享受整個社會充裕的物質和現代化帶來的便捷,而由其他族群組成的龐大下層社會則分成各種各樣的「小美國」在互相搏殺,末了繼續受著白人居高臨下的歧視。結果,雖然有種族融合政策,坦白人根深蒂固的偏見排斥少數族裔的認同,也未能有效將少數族裔吸收進白人的認同中來,多元文化共存卻無法融合,種族歧視和紛爭的苗頭就這樣重新萌發了。

白人依然是歧視少數族裔的。雖然民權運動之後,主流社會不能再容忍赤裸裸的種族歧視行為或言論,但有意無意的偏見始終在流露著。片中的女部長對女主角說:「你只要讓他們學習紀律和服從就行了」,以及女主角的丈夫無意間談及203班學生時頗有一副「他們不是正常學生」的感覺,都表現出白人骨子裡的種族優越感。聯想到另一部探討洛杉磯種族問題的著名影片《撞車》,裡面的白人警察小伙雖然嘴上滿口種族平等,但在面臨黑人青年掏口袋時依然下意識拔出了自己手槍殺了人——這些行為雖然在影片中顯得荒誕,但的確是白人社會中隨處可見的現象,正是這種無意間的戒備心理,築起了白人與少數族裔間的新屏障。加上政治和經濟地位事實上的不平等,白人無意間的歧視就能造成對少數族裔的巨大傷害。所以非常能夠理解Eva在含淚怒斥Erin Gruwell時說的那句「我知道你能做什麼」——正如國家權力需要分權一樣,當巨大的權力集中在一個族裔手中時,單純的「能力」本身就構成了一種危險性。

少數族裔之間的仇恨,更像是前者的衍生。因為佔有社會支配地位的白人的歧視和相互的仇恨,少數族裔的青少年無法得到高質量教育。而教育是公認的在現代社會完成階層提升的不二途徑。受不到良好的教育,沒有一個基本的歷史和思維訓練,青年也不會正確地反思自己的處境。對於從小置身於「戰爭」環境的他們而言,死亡是獲得榮耀的唯一方式——這在白人看來是無法想像的。導演在203班裡放置了一個處處唯唯諾諾,整天擔驚受怕的白人角色,那種極強的不協調感正表現了美國主流白人社會與底層少數族裔之間的巨大隔膜。而對於旁觀者的我們來說,白人的偏見造成了少數族裔青少年的這種「蒙昧」狀態,也只有白人的覺悟才能激發少數族裔的覺悟。

所以說,這部影片從給定的時代背景中向觀眾展現了一個種族融合的困境:一方面,種族共存的確給美國社會帶來了很多改變,不同族群聽著同樣的嘻哈和說唱音樂,吃著各國風味的食品,穿著類似的服飾。但另一方面,歧視和衝突從未走遠,各種名目繁多的平權法律、計劃和基金會,無法消弭固有的偏見和障壁,真正的融合必須激發不同族裔主動參與融合的意願和行動——而提供這種意願最佳的方式,就是教育。但在教育系統被偏見圍繞之時,還要衝破這種族的壁壘,就需要一個冒失的闖入者,Erin Gruwell 恰好擔任了這個闖入者的角色。

三、教育的作用與「自由」的含義

Erin Gruwell是一名教師,教師的職責是教授知識。但她眼前的學生對知識不感興趣,所以她最初的困惑就是如何讓她的學生「對這些書感興趣」。她自己也沒有想到,她單純的初衷和母愛般的天性,能夠支撐她做了如此之多別人想都不敢想的事情。

那麼Erin是如何行動的呢?首先,她在發現學校只是一個縮小版城市的殘酷現實後,從一張嘲諷漫畫開始,將學校試圖用紀律和秩序掩蓋的種族歧視問題擺上了檯面。雖然她對學生的說教以及關於死亡意義的質問,讓學生恨上了自己,但這番演講的震懾力失她的話對於學生而言不再是耳旁風。在後來她與寇恩博士的對話中,Erin提到「他們除了相互憎恨外,最憎恨的就是我了」,寇恩也半開玩笑地回答「你團結了他們,這也是一種進步」。這雖然是玩笑,但也不妨看作一種是一個事實:仇恨白人的確是少數族裔最大的共同點,接下來要做的就是讓學生了解老師,努力取得學生的信任。

在第二階段,Erin用白人自身的慘痛教訓——納粹大屠殺,來向學生警示種族歧視的危害,鼓勵學生走出長灘,到外面的世界參觀大屠殺博物館,用閱讀開拓學生的視野,同時提高他們的學習水平。在多次籌款請來荷蘭的Miep Gies來為同學做演講後,Erin終於完全取得了學生的信任,也讓203班凝結為一個團結的集體。

Erin第三階段的行動是與隱藏在學校教育系統內的官僚主義和種族偏見的鬥爭。這也是非常重要的環節。203班的學生們通過自己的努力,接受了教育並實現了小團體內的融合後,終於有了一致的意願對外抗爭,爭取自己的權利。這一內涵就使這種抗爭不僅讓Erin和學生們獲得了現實的權利,也具有一種象徵意義,猶如當年的民權志士Freedom Riders不分鐘族驅車從北到南橫越美國一樣。

Erin給學生的日記集所取的名稱其實是非常值得深思的一個概念。「自由」(freedom或liberty)一詞在西方政治學語境中有很多層次的含義 ,其內涵也有很多不同的意見,但一般認為可以概略地分為消極自由與積極自由。消極自由的即「有權做一切無害於他人的任何事情」 ,這是一個「被賦予」的狀態。這種狀態在美國黑人民權運動過後,少數族裔事實上已經處於這種「自由」之中了。然而他們依舊生活在真正的「自由」之外,這種自由是積極的自由。對這種「積極自由」,筆者認為,首要的條件不是外界的狀態,而最重要的是一種內心的意願(will),這種意願驅使人不斷改變自身的不利處境,奮發向上。其次,積極自由不僅是個人的自由,而應當與集體的自由相協調。達到了這種自由的狀態,對洛杉磯社會而言,就是多種族多元文化相融合的完滿狀態。而這種「意願」的產生,就離不開像Erin這樣的教育者的存在。所以,像Erin這種真正反種族歧視的教育,才是當代美國社會克服種族矛盾,實現種族融合的必經之路。僅僅依靠民權運動的遺產,依靠僵化的政策和無所適從的大筆資金,是不可能最終打破各族群之間的藩籬的。

但無論如何,對種族主義的鬥爭不是靠幾代人的奮鬥就能取得勝利的,美國民權運動至今沒有結束,在未來也不會很快就結束。但前路慢慢,只要有正確的方向,總有到達終點的一天。

四、餘論

前文敘述了很多《自由作家》這部影片的優點,但若根據筆者上述的分析,該片的好萊塢式的大團圓結局似乎成為全片最大的遺憾:Erin的最終留任,實際上使她自己留在了作為學生的「保姆」的位置上。誠如大反派女部長所言,如果Erin自信她的教學是成功的,那就不用擔心203班這個集體在有了新的老師後會崩解。雖然可能是因為導演考慮到影片的傳記片性質,需要忠實於現實事件,但在這個關鍵劇情上過於遵循現實,可能導致影片思想高度的降低。這時對現實進行適當的改編和藝術加工,反而能在更高的層面上「忠於現實」。所以,筆者認為,如果最終讓Erin離開並激勵學生用自己的努力證明她的教育是成功的,可能是一個更好的結局。

參考電影:

Freedom Writers, 2007

Crash, 2004

參考書目:

[英]安東尼•吉登斯:《社會學(第4版)》,北京:北京大學出版社,2005年

錢滿素:《美國自由主義的歷史變遷》,北京:生活•讀書•新知三聯書店,2006年