電影訊息

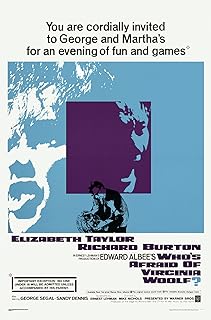

靈慾春宵--Who's Afraid of Virginia Woolf?

編劇: 歐尼斯烈茲曼

演員: 伊麗莎白泰勒 李察波頓 George Segal 珊迪丹妮絲

灵欲春宵/谁怕弗吉尼亚·沃尔夫

導演: 麥可尼可拉斯編劇: 歐尼斯烈茲曼

演員: 伊麗莎白泰勒 李察波頓 George Segal 珊迪丹妮絲

電影評論更多影評

2012-12-12 17:55:08

李劼:兩部經典,兩顆明星

一代影后伊莉莎白•泰勒逝世的訃告,間雜在諸如日本大地震、中東革命、利比亞戰事之類的重大新聞之中,遠不及她的忘年交、搖滾歌星麥可•傑克遜的猝亡來得震撼和轟動。這位好萊塢有史以來最為亮麗的影星,曾經為媒體提供了不知多少為世人津津樂道的話題。不說其它,光是八次婚姻,就足夠人們在飯余茶後談論好幾個世紀。這還不算從暴飲暴食地自我放縱、到投身慈善、終獲奧斯卡人道獎的傳奇故事,不算其聞名遐邇的珠寶收藏以及相應的揮金如土的奇聞軼事,不算給她帶來巨額贏利的香水事業,曾經有過如日中天的輝煌。而她的螢幕造型,也與其人生一樣的豐富多彩。十二歲出演《玉女神駒》(National Velvet),留給全世界一個永世難忘的清純少女形象;主演的一部《戰國佳人》(Raintree County),卻倍受非議;與保羅•紐曼聯袂上演的《朱門巧婦》(Cat on a Hot Tin Roof),又獲如潮好評,並且還繼《戰國佳人》之後,再度獲得奧斯卡獎最佳女主角提名。在她長達六十年的的演藝生涯之中,最輝煌的影片,莫過於高成本大場面的巨製《埃及豔后》(Cleopatra),並且由此成為第一位獲得百萬美元片酬的好萊塢巨星;而她發揮得最為淋漓盡致的成功經典,則是根據愛德華•阿爾比同名戲劇改編的影片《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》(Who's Afraid of 維吉尼亞 Woolf?)(另譯《靈慾春宵》)。此片繼《青樓艷妓》(Butterfield 8)之後,讓伊莉莎白再度榮膺奧斯卡最佳女主角獎,。

為了表示緬懷,特意看了一遍《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》。此前,曾經在百老匯劇場裡看過舞台版「Who's Afraid of 維吉尼亞 Woolf?」本來以為該片不過是此劇的螢幕複製。看過之後,方才恍然大悟,為什麼著名歌星埃爾頓•約翰會如此斷言:我們剛剛失去了一位好萊塢傳奇人物,最重要的是,我們失去了一位偉人;為什麼著名影星烏比•戈德堡會如此黯然神傷地表示:泰勒的離去是一個時代的終結;為什麼美國電影學會主席克里斯•都德會如此蓋棺定論:泰勒已經成為美國的標誌。伊莉莎白•泰勒的表演藝術,在《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》里已達爐火純青,足以與另一部根據戲劇改編的影片《慾望號街車》(A Streetcar Named Desire)裡的女主角費•雯麗的精湛演技,媲美。震撼之餘,浮想聯翩,終成此文。以下的全部論述,擬從那兩部戲劇說起。

一、《慾望號街車》和《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》

這兩部戲劇出自兩個不同的美國著名劇作家,前者是田納西•威廉士( 田納西 威廉斯),後者為愛德華•阿爾比(Edward Albee)。兩者有個共同的特點,都是同性戀者。這兩部戲劇是這兩位劇作家各自的顛峰之作,人們不僅可以從中找到無可爭辯的經典性,還可以在劇中的女主角身上,發現劇作家本人的氣質。彼此的區別在於,從《慾望號街車》女主角布蘭奇身上看到的威廉士是女性的,或者說陰柔的;而從《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》的女主角瑪莎身上感覺到的阿爾比,卻是男性的,或者說陽剛的。由此似可推測他們在各自的戀愛生活中,扮演什麼角色。

說威廉士是個女人,顯然有失誇張;但是,說這位劇作家擅長刻畫美國南方淑女,無疑恰如其分。倘若文學作品通常是作者內心的夫子自道一說,可以成立;那麼威廉士的自我抒發,則是經由他所鍾愛的南方淑女形象,達成的。從處女作《玻璃動物園》 (The Glass Menagerie)中的蘿拉,到使之一舉成名的《慾望號街車》裡的布蘭奇,乃至威氏此後戲劇中的諸多女主角,構成一個幽幽怨怨的南方淑女系列。僅從性別外觀上,也許可以讀出威廉士胞姐的影子;但就這些南方淑女的氣質而言,卻幾乎是威廉士本人的靈魂寫照。

不過,假如將《慾望號街車》裡的布蘭奇,僅僅置於威廉士的南方淑女系列中加以考察,無論就其形象的意蘊和景深度而言,都是遠遠不夠的。因為有關這樣的女子形象,其文化背景和審美淵源,至少可以追溯到威廉•福克納小說《喧譁與騷動》裡的凱蒂,或者瑪格麗特•米契爾小說《飄》(Gone With The Wind)裡的思嘉麗。非常有趣的是,根據小說《飄》改編的電影,中文譯名叫做《亂世佳人》,其女主角思嘉麗,也是由費•雯麗扮演的。

比起其處女作《玻璃動物園》的青澀,威廉士的《慾望號街車》成熟得致臻完美。審美有時需要拉開距離。《玻》劇的人物造型,太接近作者自己的現實人生,幾近其家庭成員及其家庭衝突的舞台版。如此近距離寫照,不僅使台詞缺乏強有力的戲劇性,也使整個總體構思喪失應有的想像力,從而在結構上顯得相當鬆散,甚至不無混亂。相反,《欲》劇由於跳出了作者的人生侷限,想像空間一下子打開,從而成功地推出了一對既生動逼真又極富隱喻性和象徵意味的人物造型,布蘭奇和斯坦利;其間,又搭配了一雙有如兩片綠葉般的男女配角:布蘭奇的姐姐絲黛拉,斯坦利的朋友後來又一度成為布蘭奇的戀人,米奇。這樣的人物造型組合,已經給整齣戲劇準備好了天然的劇情架構和衝突契機。該劇的大獲成功,勢在必然。

如何將戲劇衝突聚焦成具有審美震撼力的人物形象,恐怕是傳統戲劇能否獲得成功的關鍵所在。無論是《街車》的作者還是導演,恰好就在這個關鍵點上,心照不宣,配合默契。以致該劇從舞台搬上螢幕之際,威廉士除了答應讓原先舞台劇導演卡贊執導,絕不允許其他導演染指。卡贊不負重望,將整個影片做的洶湧澎湃,又層次分明,有條不紊。精緻典雅的費雯•麗和粗獷強悍的馬龍•白蘭度,以鮮明的個性對比和強烈的氣質反差,雙雙獲得了淋漓盡致的發揮。

與威廉士齊名的另一位美國劇作家阿瑟•米勒,曾經作出如此評說:《慾望號街車》的首演就等於是在商業戲劇的土地上插上了一面美的旗幟。這個評說的別一種表達應該是,在眾多的百老匯戲劇當中,《街車》一劇,鶴立雞群。

當然了,以阿瑟•米勒在其代表作《推銷員之死》(Death Of A Salesman)中顯示的根底,恐怕未必能夠清晰無誤地看出《街車》的審美意蘊。能夠透視《街車》之審美景觀的美國劇作家,應該是美國戲劇史上首屈一指的經典之作,《長夜慢慢路迢迢》(Long Day’s Journey Into the Night)的作者,尤金•奧尼爾。這部寫於三十年代、按照作者遺囑直到二十五年之後才搬上舞台的劇作,籍一個家庭內部的齟齬,寫出了整個人類面臨的生存困境。相形之下,《街車》則是經由一個淑女和一個莽漢的衝突,道盡了人類文化在被文明化過程中必然產生的悲哀。雖然威廉士本人並沒有意識到這樣的審美內涵,從而讓布蘭奇將斯坦利形容為沒有進化的猿人,而不是被文明進程折磨得兇猛殘酷的野獸,有如飾演斯坦利的馬龍•白蘭度的感受那樣。順便說一句,這同時也證明了,演員對角色的體味,有時勝過原作者的塑造;又證明了,文學總是比哲學深刻,審美的深邃通常超越理性的思考。

作為精神的文化,天生就是柔軟的,弱不禁風的,一如費雯•麗之於布蘭奇的形象造型。而精神的被物化,或者說被文明化的結果,又總是堅硬的,蠻橫無情的,一如馬龍•白蘭度之於斯坦利形象的生動演繹。這樣的反差,即便在古希臘悲劇當中,也只有在歐里庇德斯的《特洛伊婦女》里,曾經出現過。古希臘悲劇通常是陽剛的英雄主義的埃斯庫羅斯式的,一如荷馬史詩《伊里亞特》所展示的雄偉景觀。三大悲劇家中,似乎惟有歐里庇德斯,悟出了所謂的勝利者、征服者,其實不過是一群硬梆梆的蠢貨,而被征服者蹂躪的婦女兒童,則有如被狂風暴雨摧折的綠枝和鮮花。因此,當亞里士多德將悲劇定義為「靈魂的淨化」時,只說對了一半。因為更具審美意味的悲劇,通常不是淨化靈魂,而是生命被毀滅,文化橫遭活埋。就靈魂淨化的悲劇定義而言,亞里士多德只讀懂了《普羅米修斯》,並沒有讀懂《特洛伊婦女》。而《街車》的審美意味又恰好在於,完全是《特洛伊婦女》式的:靈魂與其說是被淨化,不如說是被拷問。

可能正是受到亞里士多德的悲劇定義影響,阿瑟•米勒在評論《街車》時,會繼續如此說道:威廉士的這齣戲比他不論是此前還是以後的其他作品都更接近悲劇。事實上,《街車》並非是「更接近悲劇」,而就是典型的悲劇。《街車》只不過不是埃斯庫羅斯或者索福克勒斯筆下的悲劇,而是歐里庇德斯式的悲劇。這樣的悲劇,與其說是用於淨化靈魂的,不如說是直接呈示出,美好的心靈,在文明固有的物化進程中,是如何遭到毀滅的。

歌德應該是對亞里士多德的悲劇定義持有懷疑態度的作家,否則,他就不會在《浮士德》里出示甘淚卿形象,質疑文明的生成。但無論是歌德之於悲劇的領悟,還是亞里士多德的悲劇定義,抑或歐里庇德斯式的悲劇意蘊,全都表明了,就審美而言,悲劇只能在存在意義上成立,而不能在生存層面上駐足。阿瑟•米勒在《推銷員之死》里所描述的生存掙扎,與其說是悲劇,不如說是喜劇。假如阿瑟•米勒自己認為該劇是悲劇的話,那麼他應該想一想,當年的巴爾扎克為何把種種悲歡離合生死沉浮命名為《人間喜劇》。至於當年的《紐約時報》將他的《推銷員之死》推崇為二十世紀話劇的里程碑,與其說是一語中的,不如說是誇誇其談,並且由此暴露出這張報紙因其一貫的左翼傾向而導致的一如既往的淺薄。就算從二十世紀的美國戲劇中拿掉尤金•奧尼爾的諸多經典之作,去掉《長夜慢慢路迢迢》,能夠被稱為里程碑的劇作,都還輪不上《推銷員之死》。足以當此殊榮的,尚有威廉士的《慾望號街車》,阿爾比的《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》。《推銷員之死》充其量不過是德萊塞諸如《嘉莉妹妹》(Sister Carrie)、《美國悲劇》(An American Tragedy)一類小說的舞台版而已。

倘若可以將《街車》裡的布蘭奇形象,看作是《飄》裡的思嘉麗形象和《喧譁與騷動》裡的凱蒂形象的歷史性終結,那麼《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》裡的瑪莎,則好比是死去的布蘭奇的神奇復活。在布蘭奇倒下的地方,瑪莎超級硬朗地站了起來。同樣的抽菸,喝酒,卻不再柔弱;同樣的敏感,卻不再夢幻,而全然是一派睥睨濁世的玩世不恭。夢幻少女似的布蘭奇,在《誰》劇里傲然長大,變成了什麼都不在乎的瑪莎。昔日的憧憬,此刻變成了洞若觀火的冷嘲熱諷。

瑪莎本來可以被刻畫成一個非常精彩的女子形象,假如阿爾比稍許有點憐香惜玉的情懷。但阿爾比不僅不把瑪莎當作一個女人,而且還十分放肆地讓瑪莎不停地說出阿爾比自己想說的髒話。阿爾比籍瑪莎之口,盡情調侃教授學者及其學府體系和謀生意義上的學院政治,肆意嘲笑自以為有教養很體面、骨子裡卻活得跟《街車》裡的底層人眾沒什麼兩樣的紳士淑女,毫無顧忌地撕碎看上去十分美滿的婚姻,把兩對金童玉女般的夫妻,作弄得破敗不堪。

與威廉士天然具有一付少女般的柔腸截然相反,阿爾比可是個十足的頑童。這個從來不知道自己的父母是誰的浪子,有著與生俱來的叛逆性格。幼時便從富有的寄養家庭出走,從此混跡於紐約的各種場所。阿爾比在紐約街頭活得如魚得水。這座城市曾經養育過金斯伯格,凱路亞克,約瑟夫•海勒,諾曼•梅樂,安迪•沃霍和瑪莎•格雷厄姆,理所當然地也成為阿爾比的天堂。阿爾比不僅不需要家庭庇蔭,而且也拒絕在學府裡成長,因為這個城市有著足夠他學習的林林總總。與出走富家相應,阿爾比同樣逃離大學生涯,把自己扔進紐約的格林威治村,從事各種行當;諸如電台職員、商品推銷員、公司雜差。對阿爾比來說,幹什麼都要勝過乖乖地坐在課堂里,聆聽教授們莫測高深的胡言亂語。正是基於這樣的流浪漢經歷和流浪漢性格,阿爾比寫出了他第一部驚世駭俗的荒誕派戲劇,《動物園的故事》(The Zoo Story),從此開始他那用舞台來褻瀆上流社會和體面人眾的劇作生涯。

荒誕派劇作家阿爾比,不啻是上流社會的剋星,也是世俗社會的天敵。不過,與威廉士不同的是,他不會用馬龍•白蘭度那樣的強悍男人,摧折作為自己化身的女人;而是讓他所討厭的男男女女,一個個自己撕破臉面,剖開胸膛,掏出五臟六腑。倘若他對瑪莎那樣的女性形象,會有幾分尊重的話,那麼是因為瑪莎具有馬龍•白蘭度那樣的剛硬,更因為瑪莎動輒就能脫口而出他阿爾比想說的那些狠話。

與威廉士通常在不同的角色之間穿梭周旋截然相反,阿爾比從來不把各種角色當回事。因為所有的角色,都在共同說著阿爾比想說的妙語。換句話說,阿爾比劇中的諸多人物形象,其實都可以歸結為同一個角色,那就是阿爾比自己。在《誰》劇中,阿爾比一會兒壓低嗓門,扮演歷史學教授喬治;一會兒捏著嗓子,假裝作客教授家的玉女少婦。阿爾比讓瑪莎勾引金童教師尼克,又讓瑪莎的教授丈夫羞辱這個野心勃勃的生物系奶油小生。乒桌球乓,吵吵鬧鬧,污語穢語有如傾盆大雨,嘩啦嘩啦地澆到觀眾頭上。倘若說這是一出荒誕戲劇,那麼有類於某些現代派繪畫的糊塗亂抹;倘若說這是一場近乎無聊的鬧劇,卻又自有一番深意在其中。須知,阿爾比不僅選擇最終沉河自殺的二十世紀首屈一指的女作家維吉尼亞•伍爾芙貫穿全劇,而且還特意讓歷史學教授在老妻勾引金童尼克之際,鎮定自若地閱讀斯賓格勒的大作,《西方的沒落》(The Decline Of The West)。至於舞台上的這兩對夫婦,更是意味深長。一對彷彿已經活到人生盡頭,而另一對的人生卻才剛剛開始。一對象徵著過去,一對隱喻了未來。而那樣的過去,又很可能是正在走近的未來。或者說所謂未來,其實只是過去的重複。如此等等。

不能說大學讀了一年就退學的阿爾比沒有學問,至少可能讀懂《西方的沒落》一著。更不能說阿爾比的作品不過是他兒時砸玻璃窗式的惡作劇,看完《誰》劇的觀眾,大都不得不承認,作者確實是個天才。比起荒誕派戲劇的開山之作《等待戈多》,阿爾比的劇作也許略遜一籌,但站在美國戲劇史上,阿爾比的《誰》劇卻足以一覽群山小。

正如T•S•艾略特在長詩《荒原》里描繪了一片文化的廢墟,阿爾比在《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》中展示了一種靈魂的枯萎。這是人類文化被文明化的物化歷史通常會有的必然結果。這樣的枯萎,無論從工廠的煙囪里冒出,還是在校園的草地上飄散,骨子裡全都大同小異。當美國學府裡到處瀰漫著後現代主義、後殖民主義之類的迷霧、從而使人文教育學科幾近堆放精神廢品的垃圾場的時候,阿爾比還無意之中做了一回先知。當然,假如有人當面恭維阿爾比是先知的話,阿爾比肯定會啞然失笑。因為阿爾比寫作時手裡拿著的,不是《聖經》,而是一把看不見的鎯頭,使勁敲擊著那個叫做靈魂的東西。這可能是阿爾比在戲劇中所特有的靈魂拷問方式,不停地敲打敲打,讓鮮血淋漓,讓腦漿四濺。最後很可能毫無結果。除非上蒼垂青恩賜幸運,也許會敲出一汪清泉。那汪清泉,在英格瑪•伯格曼的電影裡,叫做處女泉。

阿爾比的台詞,固然充滿暴力,彷彿是一場由B52在舞台上執行的狂轟濫炸;但阿爾比在《誰》劇里對人性的洞穿,卻真切得無與倫比。正是如此真切的洞穿,使劇中的瑪莎不再猶如《街車》裡的布蘭奇那麼楚楚可憐,而是像伍爾芙那樣尖銳,並且還有著伍爾芙沒能具備的幽默。倘若說,自殺的伍爾芙是絕望的,那麼睥睨人世的瑪莎則是堅強的。當瑪莎最後說出,她害怕維吉尼亞•伍爾芙時,與其說是退卻,不如說是不願掉進絕望的泥潭裡。假設她丈夫繼續追問:你真的害怕維吉尼亞•伍爾芙?瑪莎也許會哈哈大笑。好在全劇就此落幕,省卻了重新開始沒完沒了的譏嘲和調侃。但有個事實卻是可以肯定的,站在瑪莎身後的阿爾比,絕對不會像伍爾芙那樣自殺,而是和他的同性老伴,活得有滋有味;高齡八十有餘,至今健在。偶爾還會站到紐約圖書館門前,冒著漫天風雪,加入抗議獨裁專制國家的行列。被紐約這個城市哺育長大的阿爾比,既有著一雙伍爾芙那樣洞悉人世的慧眼,又獨具馬龍•白蘭度式的強勁活力,從而在劇作的生猛程度上,獨佔鰲頭。看完阿爾比的戲劇,不是想倒頭入睡,或者假裝沉思冥想,而是想衝進曠野里瘋狂奔跑。

由此可見,要擔綱阿爾比的戲劇,演員得具備什麼樣的秉賦。由此也同樣可以看出,曾經在《埃及豔后》里飾演羅馬大將軍的伯頓,比起《街車》裡的馬龍•白蘭度,缺乏應有的力度。戴過將軍頭盔的伯頓,一走進阿爾比的戲劇,馬上就變得搖搖晃晃。相反,飾演瑪莎的伊莉莎白•泰勒,卻開心得如魚得水;彷彿瑪莎的角色,是為她泰勒度身定做的一般。

二、費雯•麗和伊莉莎白•泰勒

在好萊塢電影史上,有兩位女演員可以並列超級明星,並且無愧於最偉大的表演藝術家稱號:即是在《慾望號街車》里獲奧斯卡最佳女主角獎的費雯•麗,因《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》榮膺同樣獎項的伊莉莎白•泰勒。偌說花容月貌,英格里•褒曼,奧黛麗•赫本,相比這兩位女星毫不遜色;要論演技精湛,凱薩琳•赫本,梅麗爾•斯特里普,也不輸於她們。這兩位女星的幸運,在於她們分別出演了好萊塢電影史上兩部最具審美價值的經典影片;這兩位女星的出類拔萃,在於她們將各自的角色演到了出神入化的地步,從而成了電影史上無可替代的獨一無二的螢幕絕版。可以說,這兩部電影就因為這兩位女演員無與倫比的表演,後人無法再翻版重拍。

大凡藝術家有兩類,一者是天生的,通常說的天才;一者後天努力而成,並且往往被訴諸艱難坎坷的歷程。舞台或螢幕上的天才,寥如星辰。比如西方歌劇史上,天才的男高音似乎也就是卡魯索了,而天才的女高音則惟有卡拉斯。說到電影表演藝術的天才,男星無疑是卓別林,女星當推費雯•麗。

費雯•麗的天然渾成,不啻在於表演上的揮灑自如,還在於其氣質的不同凡響,有如一件不需要任何雕鑿就已然光彩照人的藝術品,從而被人稱為上帝的傑作。她演過的那些著名角色,後人都難以再造。諸如《亂世佳人》裡的思嘉麗,《魂斷藍橋》(Waterloo Bridge)裡的蘿拉,《慾望號街車》裡的布蘭奇。

費雯•麗的那雙眼睛,用漂亮、美麗一類的詞語,都無法形容其攝人魂魄的魅力。尤其是她那如夢如幻的眼神,在飾演思嘉麗時,靈動得有如天使在飛翔;在飾演蘿拉時,淒楚得如泣如訴,足以讓所有觀眾頃刻間全體成為斷腸人。及至飾演布蘭奇,恍惚得彷彿在夢遊一般,從而將一縷詩意,猶如倫勃朗畫中的頂光一般,投照進破敗的黑暗裡。普契尼歌劇《托斯卡》里那首淒絕的女高音詠嘆調,「為藝術,為愛情」,庶幾就是費雯•麗所獨具的這種詩意盎然氣質的傳神寫照。倘若費雯•麗飾演的布蘭奇在影片中突然唱出這曲詠嘆,非但一點都不顯得突兀,而且有如畫龍點晴。儘管在影片中的布蘭奇,愛聽的是波爾卡舞曲《瓦索維爾納》,喜歡民歌《太太晚安》,在浴室裡哼唱《紙月亮》。

《街車》中的布蘭奇角色,最難把握的,是其神經質個性的表演分寸。倘若過火,會讓布蘭奇完全成了一個精神病患者,在審美上頗有沖淡憐憫之虞;倘若淺吟低唱,又有失輕浮,甚至有矯揉造作之嫌。而費雯•麗的超凡出俗也就恰好在於,她能夠將角色和自己的滄桑人生天然無飾地融為一體,從而將布蘭奇角色發揮得有如自己的親身經歷。不要說觀眾,可能就連費雯•麗自己,都分不清到底哪個是費雯•麗,哪個是布蘭奇。費雯•麗的如此投入,在藝術上獲得空前的輝煌成功,同時也代價不菲。正如布蘭奇在《街車》中的結局是被送進精神病院,費雯•麗演完此片後,精神也同樣崩潰,被直接從片場送到醫院。

有關費雯•麗飾演的布蘭奇形象,足夠寫一部論著細細品嚐。尤其是她之於布蘭奇神經質的體味和表達,令人拍案叫絕。這裡僅舉一例,以窺全豹。影片接近尾聲時,布蘭奇猶豫片刻,鼓起勇氣從裡間走出。經過那張牌桌的當口,她似乎是習慣性地對那群男人隨意說道:不必站起來,我不過是剛好經過而已。其神情不卑不亢,語氣不冷不熱,並且是目不旁視,僅眼角的餘光掠過而已。看上去相當正常,細想卻不覺莞爾。一個被逼瘋掉的女人以對牛彈琴的彬彬有禮,揮別不堪忍受的黑暗。這在女人是無可奈何的道別,這在那群男人卻不得不茫然面對自己究竟算人還是算畜生的巨大難題。換句話說,到底誰算是正常的?

布蘭奇角色的另一個難度應該在於,如何體現貧困境遇下的高貴?倘若演得傲氣逼人,反而顯得有些自卑;倘若演得低聲下氣,又喪失了角色本身應有的底蘊。如此難題,中國觀眾只消想像一下《紅樓夢》裡的林黛玉,突然掉進了貧民窟里,便可知道那將是多麼尷尬又多麼難以表述的情狀。好在曾經出演過《魂斷藍橋》里風塵女子的費雯•麗,雖然與林黛玉一樣的敏感,卻沒有林妹妹那樣的弱不禁風。畢竟是從思嘉麗形象演化過來的貴族女子,無論是角色本身於美國南方淑女的歷史承接,還是演員本身的教養和秉賦,那種天然獨具的高貴氣質,哪怕身處十八層地獄,照樣不為粗鄙所屈。

布蘭奇的最後一幕,於催人淚下之際,顯示出了什麼叫做高雅。那不是昂首挺胸的英勇,也不是纖弱無力的嬌喘,而是在地上痛苦不堪地輾轉掙扎當口,突然看見頭頂上方,向她伸過來的紳士之臂。她於是長身而起,從容挽住風度翩翩的老人,如同出席一場宮廷舉辦的社交晚會,優雅地走出骯髒的公寓。

這一幕足以讓人想起,老底子上海的貴夫人,在文革當中被逼著拉糞車的情形。戴著袖套,破衣爛衫,蓬頭垢面,可是臉上的神情,眼睛裡的光澤,風采依然,自有一番雍容在其中。

布蘭奇形象最深刻的地方,在於她的迷茫。出現在那個嘈嘈雜雜的公寓裡的布蘭奇,突然掉進一個完全陌生的世界,不知道究竟發生了什麼,也不知道前面是什麼樣的人生。這樣的迷茫,既是夢幻兮兮的,又是執迷不悟的,更是死不悔改的。布蘭奇的台詞,由此獲得了一種自言自語的品性。彷彿在不屈不撓地向上帝呢喃著:你可以改變整個世界,卻不能改變我,不能改變我,不能。

不管橫立在她面前的是座什麼樣的絕壁,布蘭奇全然當作一扇可以敲開的希望之門。她不停地叩擊,叩擊,與其說是期盼出現奇蹟,不如說是就此與那扇敲不開的無望之門同歸於盡。正是如此的執著如此的至死不渝,使布蘭奇形象獲得了與歐里庇德斯悲劇中的特洛伊婦女同樣的詩意。這樣的詩意,不要說《推銷員之死》的作者阿瑟•米勒讀不懂,即便是《街車》作者田納西•威廉士也沒能真正領略。否則,就不會把布蘭奇對斯坦利的反感,寫成了南方淑女對一個類人猿的厭惡。

然而,劇作者沒有弄明白的意蘊,飾演布蘭奇的費雯•麗,卻與角色心照不宣。這不是因為費雯•麗比威廉士更加聰明,而是這個偉大的女演員本身,比劇作者、同樣比導演卡贊,都更富有詩意。假如說,劇作者和導演對布蘭奇形象所獨具的詩意的體味,是需要慢慢習得的話,那麼,費雯•麗不需要這樣的習得,因為她的存在本身,就是一首悽美絕倫的長詩。劇作者和導演,都只把布蘭奇形象理解到南方淑女的程度,惟有費雯•麗,不知不覺地將布蘭奇形象演到了荷爾德林所說的那種人類詩意地居住在這地球上的地步。難怪威廉士會說,費雯•麗不僅演出了他所期待的角色,還演出了他希冀之外的意蘊。

毋庸置疑,費雯•麗的成功,除了天賦,還有後天的經歷和體味。然而,即便是少不了後天的打磨,那樣的打磨也並非受啟於劇作者和導演,而是費雯•麗在自己的人生中,已然自行達成。從某種意義上說,費雯•麗在影片中作為布蘭奇和馬龍•白蘭度飾演的斯坦利的撞擊,其實早在與曾經成功地飾演過哈姆雷特的奧立弗•勞倫斯的婚姻中預演過了。雖然勞倫斯的氣質,與白蘭度迥然有異,但他與費雯•麗的那場婚姻,對費雯•麗體味布蘭奇的角色,應該有著巨大的啟迪意義。這是無論威廉士還是卡贊,都做不到的。

就影片本身而言,最為直接地促成費雯•麗與布蘭奇形象融為一體的,是與她演對手戲的馬龍•白蘭度。當白蘭度在一個特寫鏡頭中亮出那圓鼓鼓的臂膀、尤其是被白色汗衫襯托出的鼓凸肌肉時,會讓人聯想起某個德國現代派畫家的畫面,由一根根圓滾滾的管道組成,象徵著現代工業文明的力量,也意味著這種力量本身的生硬和冷酷。費雯•麗飾演的布蘭奇象徵著正在飄逝的詩意,而馬龍•白蘭度飾演的斯坦利形象,隱喻了正在迅速生成的強勁的現代文明。

費雯•麗與馬龍•白蘭度的對台,可謂天造地設的絕配。費雯•麗天然蘊藏於內心的那股蓬蓬勃勃的野性,正好對應馬龍•白蘭度的桀驁不馴;一者是外柔內剛,一者是外剛內柔。費雯•麗在通過與馬龍•白蘭度的撞擊使布蘭奇形象獲得深邃的同時,無意中也成全了馬龍•白蘭度在影片中塑造的硬漢角色;雖然更多地突現出的,是對手的粗野狂暴。

僅就好萊塢的歷史而言,就像約翰•韋恩成為西部片裡的牛仔形象的標記一樣,馬龍•白蘭度在螢幕上開拓了美國式的城市硬漢。與約翰•韋恩出演了諸多西部片不同,馬龍•白蘭度僅僅憑藉兩部經典,《慾望號街車》和《碼頭風雲》,就基本奠定了美國式的城市硬漢形象。後來他在《教父》中的飾演唐•科里奧尼,只不過是這種形象的進一步拓展。這類硬漢形象,最後經由諸如保羅•紐曼、羅伯•德尼羅,傑克•尼克爾遜等著名影星,蔚為大觀。至於更後來的超人、蝙蝠俠、蜘蛛人之類,可說是這類形象的潰瘍。

儘管馬龍•白蘭度在《街車》里出演的是男主角,但這個角色無論從什麼角度說,都只能是布蘭奇形象的襯托。因為布蘭奇形象乃是全劇的聚焦所在。用水漲船高的比喻來說,男主角是水,女主角是船。水越高漲,船越顯眼。馬龍•白蘭度的表演是極其成功的,就像費雯•麗把布蘭奇演到了不分彼此的地步,馬龍•白蘭度也把斯坦利形象塑造到了真假難分的渾然一體。如果說,布蘭奇形象好比歐里庇德斯筆下的特洛伊婦女,那麼馬龍•白蘭度一個人就得演出相當於《特洛伊婦女》中全體希臘聯軍那麼龐大而沉重的份量。那部劇中的佔領者的暴虐,在這部影片裡,全部凝聚成了斯坦利形象的野獸般的脾性。

當螢幕上的各色人物,全都對斯坦利怒目相向的時候,影院裡的觀眾也不知不覺地會把個馬龍•白蘭度恨之入骨。順便說一句,正因為馬龍•白蘭度演得太逼真了,以致那年的奧斯卡獎評委都無法忍受,硬生生地拒絕授予他理當獲得的最佳男主角獎。在女主角、男女配角全體獲獎的情形下,惟獨缺漏男主角,是無論如何說不過去的。這與其說是評委眼力不濟,不如說是他們被馬龍•白蘭度的演技給弄暈了。更有意思的插曲是,馬龍•白蘭度本人也恨透了自己演的斯坦利形象,宣稱這個形像是個畜生,不是個人。因此,想必他會理解評委的情緒,那與其說是對他表演的不予認可,不如說是對他的別一種褒獎。

由於馬龍•白蘭度強勁有力的反襯,費雯•麗的布蘭奇形象,比當年《魂斷藍橋》裡的蘿拉,更讓人悲傷,更令人唏噓。比起她當年飾演的思嘉麗形象,布蘭奇幾乎就是那類形象的滅絕版。所謂的南方淑女,有如恐龍一般,經由《慾望號街車》而徹底銷聲匿跡。當那輛載著布蘭奇奔向精神病院的車子從螢幕上開走時,留下的這個世界連同繼續苟活在這個世界裡的芸芸眾生,是否真的比布蘭奇正常,可能是個巨大的疑問。讓人更為黯然神傷的是,影片拍完後,費雯•麗也像布蘭奇一樣被載走了。

數年之後,費雯•麗重新出現在螢幕上,出演《愚人船》(Ship of Fools)。該片沒有獲得《慾望號街車》那樣的轟動,不管她作了怎樣的努力。因為布蘭奇形象,既是費雯•麗的顛峰之作,也是她演藝生涯在藝術上的句號。此後,她再雄心勃勃,也超不過《街車》裡的輝煌。

倘若說費雯•麗像是在天國飛翔的藝術天使,那麼伊莉莎白•泰勒則是在人間凱旋的電影女王。不僅是表演的才華,即便是國色天香般的美麗,泰勒都不以夢幻的眼神見長,而是以性感的造型著稱。比起費雯•麗不食人間煙火般的飄逸,伊莉莎白•泰勒無論是螢幕生涯還是人生旅程,全都做的滿載滿歸。不能想像費雯•麗會有做香水生意的本事,但這樣的務實,恰好就是泰勒所長。與費雯•麗始終像個純情少女似的對奧立弗•勞倫斯一往情深相反,泰勒的愛情故事有如熊瞎子掰苞米似的快樂,光是正式婚姻就有八次,其中還包括復婚的喜劇。

比較費雯•麗的思嘉麗形象與泰勒在《玉女神駒》裡的少女形象,同樣的成名作,費雯•麗在思嘉麗形象里傾注的是內在的活力;平時爛漫可愛,關鍵時刻潛在的狂野有如火山爆發,噴薄而出。比如被白瑞德扔在半道上的思嘉麗,趕著馬車在通紅的火光里狂奔的那個畫面。但泰勒的少女造型,卻別有情趣,《玉女神駒》裡的韋爾維•布朗,以活潑見長;不知道她什麼時候會突然冒出什麼古怪的念頭;一如不知道成年後的泰勒,一不小心又看中哪個俊男。

費雯•麗的狂野是內在的,有類於伍爾芙的孤傲,並且像伍爾芙一樣的執著,區別僅在於,伍爾芙執著的是思想和精神,費雯•麗執著的是愛情。伊莉莎白•泰勒所具有的創造活力,卻與費雯•麗迥異,不是緣自內心深處的什麼追求,而是嚮往塵世的成功和美滿。基於這樣的氣質,泰勒在螢幕上擅長扮演世俗女子。無論是賢妻型的(《熱鐵皮屋頂上的貓》),還是風塵類的(《青樓艷妓》),都能揮灑自如。泰勒最輝煌的世俗女子造型,當然是《埃及豔后》裡的克里奧佩特拉;而她最具深度的螢幕形象,則是《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》裡的瑪莎。

瑪莎是伊莉莎白•泰勒的終極之作,其意味一如布蘭奇形象之於費雯•麗。泰勒在瑪莎形象上抵達了她演藝成就的峰巔,一如她在飾演克里奧佩特拉女王時,獲得了最世俗的滿足。經過這樣兩次極致性的滿足,理當走向空靈。而能夠見證泰勒轉向空靈的故事,則是與流行歌星天王麥克•傑克遜的忘年交。與那個始終像孩子一般、從來沒有長大過的天王歌星的交往,讓泰勒從飽經滄桑的人生歷程回到少時的清純,成為可能。這或許是泰勒的第三次高峰體驗意義上的滿足,從世俗人生皈依童貞時代。

在諸多的靜心當中,有一種方式可以讓人抵達最快的放鬆。就是使勁拽緊拳頭,越緊越有效。因為一旦緊到不能再緊時,手掌就會自然而然地鬆開,從而開始全身心的放鬆。倘若說,泰勒與麥可•傑克遜的交往是一種放鬆的狀態,那麼她在《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》裡的表演,則是拽緊最後一下的狀態。

當然了,泰勒在《誰》劇裡的緊張,不是一種神經質的顫慄,而是一種玩世不恭的瘋顛。這同時也是整部影片的要點所在:劇中的人物全都處在喪失平衡的狀態里。日常的優雅,從容,突然消失,轉換為彷彿有什麼可怕事情要發生的恐懼。於是,大家開始自我安慰似的互相調侃互相作弄,直到彼此筋疲力盡為止,落幕。

如前所述,《誰》劇所展示的是心靈荒蕪造成的失重狀態,人們不再如同在許多好萊塢娛樂片裡司空見慣的那樣,爭相扮演兒童,開心逗笑,而是比賽誰更世故,誰更老練,誰更玩世不恭。而毋庸置疑,泰勒扮演的瑪莎,則是這場比賽的靈魂人物。這晚的派對,是瑪莎安排的;沒完沒了的互相攻擊,又是瑪莎率先挑起的;該晚最挑戰家庭倫理的行為,勾引他人丈夫,又是瑪莎做出的。這場遊戲結束之後,最終道出內心空虛的那個念白,仍由瑪莎擔當。

倘若說,《伊里亞特》裡的那場戰爭,起自美女海倫;那麼《誰害怕維吉尼亞•伍爾芙》裡的這場家庭倫理之戰,則源自世人內心深處的巨天空虛。該劇的作者阿爾比,本來只是想告訴道貌岸然的男男女女,你們什麼都不是,你們不過是堆臭大糞。因此原作里充滿了臭哄哄的台詞,以致電影導演都難以接受,強行刪除了大量的髒話,只保留兩句阿爾比寫的原話。導演似乎明白,關鍵不在於髒話的刺激效果,而在於揭示人物內心深處的空虛。

比導演更明白表達空虛是該片關鍵的,則是瑪莎的經典扮演者,伊里莎白•泰勒。影片一開始,泰勒在和扮演教授丈夫的伯頓開完派對後、一路回家的路上,那付刁著香菸的模樣和神態,就為整個影片定下了內心空虛的基調。及至進門後,她開始嘮叨有關「凌亂」(DUMP)一詞的趣聞軼事。與其說是在陳述家什的紛雜,不如說是在暗示自己的心煩意亂:不是害怕有什麼事情要發生,而是擔心沒什麼事情可以解悶。空虛的心靈,通常期待發生些什麼。

等到客人進門,瑪莎馬上發動進攻;目標鎖定丈夫,同時挑逗那對年輕夫婦。但不要以為,瑪莎是真想要尋歡作樂,其實,不過是拿眼前的諸君解悶而已。沒有遊戲玩樂,是無聊的;但玩樂遊戲,也同樣的無聊。一般的演員,大都能演出前一種無聊。能夠同時演出這兩種無聊的,可能相當稀少。泰勒的與眾不同就在於,能夠同時將這兩種無聊演到洞幽燭微、無瑕可擊的地步。

這並非因為泰勒的天分異乎尋常,而是色彩繽紛的人生經歷使然。該體味的,幾乎全都體味過了。愛情,事業,激情的,纏綿的,奢侈的,豪華的,萬眾歡呼,全世界的狂熱崇拜;沒完沒了的燈紅酒綠,無休無止的熱鬧。亮麗的禮花在夜空中終於消失之後,剩下的惟有空虛。浩瀚的空虛。不知自己置身何處。我們從哪裡來、到哪裡去的問題,於是就會在夜闌人靜之際,悄然湧上心頭。

比起費雯•麗,伊里莎白•泰勒,絕對算不上天才。但相對於無數為生存掙扎奮鬥的芸芸眾生,泰勒又絕對站在居高臨下的位置上。高高在上的帝王,固然位居至尊,卻不得不為手中的權力整日價擔驚受怕。但泰勒這樣的電影藝術女王,根本不需要那樣的操心,完全能夠無憂無慮地享受人生。飽食終日,無所用心。這可以被說成是一種墮落,也可以成為一種境界。而泰勒,恰好就是以這樣的境界,一腳踏入了瑪莎的家門,一展內心深處的荒蕪和空虛。不妨欣賞一下這段對白:

喬治:你真認為我會殺你嗎,瑪莎?(George:Did you really think I was going to kill you, Martha? )

瑪莎:你,要殺我?真是笑話。((Martha:You, kill me? That's a laugh.)

喬治:那好,有一天我會的。(George:Well now, I might someday.)

瑪莎:不太可能。(Martha:Fat chance.)

夫妻間的謀殺,被當作笑話隨便亂講。這在喬治,也許摻雜著發洩的意思。這在瑪莎卻根本不當回事。瑪莎不僅認定,喬治連謀殺的勇氣都不會有;而且就算喬治真有本事把她殺了,她也不在乎。一般的演員,通常把戲演到前一層意思為止,吃準喬治沒有這付殺妻的狗膽。但泰勒的出眾卻在於,同時又能演出後一層意思,就算被殺死,又怎麼呢?同樣的玩世不恭,前一種玩世不恭,全然夫妻間的恩恩怨怨;後一種玩世不恭,才具有了看破紅塵的徹底。因為相對於內心深處那浩瀚的空虛,死亡,算得了什麼?空虛於此,獲得了審美意義上的境界。此乃泰勒扮演的瑪莎所獨具的深邃。

泰勒之於空虛的這種領悟,也體現於她最後的那句念白。當喬治問道:誰害怕維吉尼亞•伍爾芙時,瑪莎輕聲回答說:我害怕,我害怕。(I am, I am.)在影片的開頭,是瑪莎問喬治,誰害怕維吉尼亞•伍爾芙?瑪莎發問的情境,是彼此滾到床上,瑪莎翻身騎在喬治的身上。雖然是同樣的一個問題,但涵義卻截然不同。瑪莎提問中的伍爾芙,意指那首民謠裡的大灰狼(Wolf)。因為伍爾芙的名字,剛好與大灰狼諧音。瑪莎問得十分輕鬆,全然是夫妻間的打情罵俏。等到落幕前喬治問瑪莎同樣的問題,意思卻不再只是民謠裡的大灰狼,而是從大灰狼一詞返回到伍爾芙,並且經由伍爾芙的自殺,隱喻出人生的無奈,最後指向內心的空虛。因此,喬治的問題悄悄地變成了,誰害怕空虛?瑪莎低聲承認,自己害怕空虛。這句台詞的詞義轉換,不是通過詞語本身完成的,而是經由演員的念白抵達的。與瑪莎在影片開頭時的精力充沛模樣不同,泰勒在處理最後這句台詞時,顯得相當頹唐,無奈,眼神茫茫然的,很接近《街車》里費雯•麗扮演的布蘭奇,從而極其成功地將伍爾芙一詞,變換成了空虛的隱喻。

相信如此出神入化的表演,不要說導演不可能啟迪泰勒,即便是原作者阿爾比,也未必能夠加以指點。就算大家都明白,這部影片的關鍵在於內心的空虛,但真要演出那樣的空虛,卻不是靠頭腦的思考能夠做到的,只能倚重演員的領悟,以及自然而然的表演。假如換個演員,導演和劇作者再啟迪再相助也沒用的。演不出就是演不出,演得出就是演得出。即便阿爾比本人,能夠寫出那樣的台詞,也未必能夠做出那樣的眼神,唸出那樣的對白。阿爾比隻是喜歡褻瀆而已,內心卻未必具備泰勒那樣的空虛感。

十九世紀的法國評論家丹納,曾經將巴爾扎克與莎士比亞作過比較說:莎士比亞是一眼透底的天才,而已爾扎克卻需要在塵世間的後天努力,才能抵達同樣輝煌的成就(大意如此)。這可能恰好就是費雯•麗和伊里莎白•泰勒的區別所在。一個是天生的,一個是後天努力而成的,但彼此最後全都抵達了同樣極致的表演藝術境界:費雯•麗的布蘭奇,伊莉莎白•泰勒的瑪莎。

二O一一年三月三十日完稿於哈德遜河畔

評論