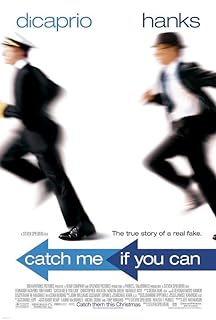

電影訊息

神鬼交鋒--Catch Me If You Can

猫鼠游戏/逍遥法外/神鬼交锋(台)

演員: 李奧納多狄卡皮歐 湯姆漢克斯 克里斯多佛華肯 珍妮佛嘉納 艾美亞當斯 馬丁辛 Frank John Hughes電影評論更多影評

2012-11-20 04:53:39

【觀影報告】認同的失序、家庭的焦慮與犯罪的起源:一個小清新故事的玩味收場

認同的失序、家庭的焦慮與犯罪的起源:一個小清新故事的玩味收場

——《逍遙法外》影評

華中師範大學文學院 陳芝 2011210773 心理學基礎第15課堂作業 老師 王偉

涂爾幹在研究現代社會的動盪、暴力和墮落時,曾從社會本質的角度,揭示出17世紀以來理性主義思想家們所忽略的社會事實:社會是一種儀式秩序,是建立在人們互動的情感基礎上的集體良知(collective conscience)之上,以此出發,他開始討論一個非常深刻的一個問題:理性的非理性基礎。涂爾幹指出社會只建立在共同的道德基礎上,而非理性的自我利益上。因此霍布斯、盧梭的社會契約只能是理論上的虛構,而非社會的真實。契約只可能建立在社會建立之後,而非之前。社會不可能通過理性的協議而構建成,因為要達成協議,就必須是每個參與者都互相相信對方會遵守契約。

這證明,必須有一種先於契約之前的團結,或者說「前契約的團結」(precontractual solidarity)。而構建這種團結的,並非理智的一致,而是某種共享的情感。他稱之為集體良知,或集體意識。集體意識並非某種不可言說的高懸於我們頭上的群體精神,而是我們對某一集體的歸屬感,換成哈耶克的說法,就是社會事實在我們互相磨合的社會互動中達成心智的重構。我們共同享受對集體的歸屬感,並因為這歸屬感而覺得自己有義務為了集體的道德律令要求行事。在一個孤立的洞穴里,我們共享同一種是非觀,同一種審美觀,同一種飲食觀,都與對集體的歸屬感有關。

這種歸屬感通過一群人的集體儀式營建而來,當人們聚集在一起參加共同的儀式,並將自己的注意力凝聚在某種共同的對象時,人們的心理便以為自己的感情和思想在群體中隨之流轉,形成了一種神秘的力量,並最終超越於凡人之上。當他們將注意力集中在此上,並知道他人也如是作的時候,共同持有的觀念便轉換為他們的世界,從而個人被整合進社會。也就是說我們社會賴以維繫的道德觀念並不是如同康德,或者新儒家所認為的,先驗的存在於個人之中,表現為良知天理,而是先驗的存在於個人之前,但經驗的存在人類之中。

一般來說,一個人是否被緊密的結合進社會,與他是否可能犯罪成正相關。個人生活的意義是社會賦予的,當個人與社會隔絕的時候,他們就有可能犯罪。而當個體如果與社會群體充分整合,其慾望和抱負受到社會規範的調控,就不大可能犯罪。而人類學的經驗告訴我們,集體儀式的構建必須是在奧克肖特所例舉的公民團體之中,比如教會、社區、行會、學校等等。也正因此,道德秩序的失序往往是意味著集體儀式被破壞。家庭是最自然的公民團體,也是我們接受集體儀式最多的地方,我們在這裡被道德所馴化,但這是一個雙重馴化,在一個非變易社會的家庭里個人所接受的集體儀式既是社會的,又是家庭的,形成的對社會與對家庭的身份認同,我是我父母的子嗣,我是這個社會的合法公民,遵守著公序良俗。。

影片《逍遙法外》Catch Me If You Can (2002)正是對上述理論應證的一個完美栗子,家庭的焦慮導致了認同的失序,使得犯罪得以起源。故事的主人公法蘭克(萊昂納多·迪卡普里奧 Leonardo DiCaprio飾)是FBI有史以來年齡最小的通緝犯,他原本出生於一個幸福美滿的上層家庭,也就是一個經典的美國式舊家庭,父親是參加過二戰的大兵,退役後經商,在當地事業有成,被當地的鄉紳俱樂部所接納為終身會員,母親與父親二戰時期在法國結識成婚,感情甜蜜。在這樣的美好家庭里,法蘭克自然不會成為一個不良少年,在社會的整合里法蘭克的身份認同穩固如石,家庭與社會的認同是一致的。但社會條件發生變化,人們的道德觀便發生變化。隨著父親經商失敗,家庭破產,導致父母彼此感情失和,最終離婚,母親選擇了與父親的好友,一位大富翁結婚,並提出法蘭克的撫養權。當律師將一紙協議書遞給法蘭克,要他必須做出選擇的時候,法蘭克原本所賴以棲身的社會秩序徹底崩潰了,雙方都是自己的至親,根本無法選擇,於是法蘭克選擇了離家出走。隨著法蘭克原本賴以棲身,賴以生活的社會秩序的失序,建構一個人成為社會中人,成為合法公民的集體儀式也隨之煙消雲散,他對維持我們社會的一般性道德的敬畏自然也就雨打風吹去。在離家出走的路途上,為了自己能夠生存,乃至生活的更好,法蘭克毫不留情放棄了尤利西斯的自縛,選擇了逾制之路,將自己原本所認同的法律道德撕碎,偽裝成北美航空的飛行員,利用自己高超的演技,聰明的頭腦製造假髮票,從而積攢了一大筆不義之財,將前來抓捕自己的FBI探員卡爾(湯姆·漢克斯 Tom Hanks飾)玩弄於鼓掌之中。

不過需要指出的是,儘管法蘭克放棄了社會公民的認同,但他並沒有選擇放棄家庭成員的認同。正相反,法蘭克之所以放棄對社會公民的認同,是為了維繫他身為一個家庭成員的認同。這從他在行騙的旅途中,不間斷地與父親通信,告訴他一個明顯與事實不符的經歷:自己在離家出走後進入了北美航空,成為這公司的飛行員,每月獲得了許多錢,從而能夠資助父親,以圖東山再起,進而挽回破碎的家庭。法蘭克在日常的通信里,更是經常與父親敘述自己在北美航空的點滴,以使父親相信自己是一個合法的正經人。法蘭克的行為依舊是一個集體儀式的構建,聯繫著父親與兒子共同的家庭認同,不過以上只是第一層表徵,當我們對該文本進行解讀的時候,不能忽略法蘭克的父親已經發現不合理的端倪,知子莫若父。然而法蘭克的父親放棄了對法蘭克的糾正,而是選擇了與法蘭克共同進行法蘭克所試圖維繫的集體儀式,將彼此整合進這個微觀社會體系中來。不是說父親貪圖錢財,而是出自一個父親的愛,或者說溺愛。儘管與社會秩序悖逆,從社會的角度看這是失序的。但將人置入自然狀態來看,仍然是合乎秩序的。通信作為意指符號聯繫的是一個雙向度的集體儀式,我知道你知道我知道,所以我知道你的行為,並預期出你知道我知道你的行為後所做的行為,從而做出行為。這也是為什麼後來當FBI探員卡爾闖上父親家門,試圖調查的時候,父親先是編造了一個謊言,說法蘭克確實離家出走,但其實是隱瞞歲數去越南為國而戰。當謊言被卡爾揭穿的時候,法蘭克的父親對卡爾說,作為一個父親,他是會永遠偏向自己的兒子的。法蘭克與他的父親以一個履行社會秩序所規定的日常行為規則的集體儀式,行實質上悖逆秩序的偏常(deviance)行為,最終達成一個微觀社會秩序——家庭秩序的重新成立。

這是文本的第二層表徵,還有一層表徵。從社會心理學的視角來看,由集體儀式所形成的集體良知儘管形式有所改變,但是一直存在於我們的社會之中,並構成我們社會的隱性秩序。可以驗證其存在的,是我們社會中比比皆是的偏常行為。因為在這些行為中,社會秩序得到最鮮明的顯現。任何一種偏常行為,比如殺人、強姦、詐騙,被披露出來以後,會激起許多人的憤慨,尤其這些人的直接利益並沒有被觸及。原因在於,這觸犯的並非單個人的利益,而是集體良知本身。人們因為普遍的共同儀式,比如遵守法律法規,而同社會產生與個人利益無涉的非理性的從屬關係,進而遵守並維護此間形成的集體良知。一旦儀式被破壞,就必須實施儀式懲罰恢復其純潔性。這也是為什麼公眾關注法庭審判,哪怕死刑對暴力犯罪並無多少威懾也要支持死刑的原因。於公眾之中,法律的懲罰主要體現的是儀式作用而非實踐作用,與集體儀式連接起來的人支持這儀式以維護內心的集體感情。法蘭克的偏常行為並沒有逃離隱性秩序,我們是從一個道德的社會里長大的,儘管進行的是偏常行為,但依舊在一個維護道德秩序的社會中而不是無道德的黑暗森林,他預設了道德秩序的正當性而不僅是合法性。當他悖逆秩序的時候他不僅會擔心秩序的懲戒,還有孤獨,因為他是福柯筆下的畸零人。弗洛姆在他的心理學著作《逃避自由》中指出人始終有安全感與集體感的需求,因此當人們迅速從依附性的「原始關係」中解脫出來的時候,會不自覺地尋求結成一個新的依附性關係,逃避自由,要不自由的自由。悖逆日常的社會秩序卻不感到孤獨與罪惡,在人類社會已知的經驗里,唯有納粹和共產主義戰士,因為他們正在構建一個新的不同以往的目的論社會秩序。(關於這方面的論述,可參考索忍尼辛的小說《古拉格群島》,我高中的時候因此書而對偏常行為的悖逆有所感悟)從人的心理上看,法蘭克假借履行正常行為規則的偏常行為,體現著他悄無聲息的孤獨,畢竟他離家出走的時候尚未成年,內心始終縈繞著重鑄家庭的焦慮。這也是為什麼法蘭克在每年的聖誕節會主動打電話給對手卡爾,因為卡爾是唯一能夠跟他交流的人,他已經知道自己的偏常身份。重鑄家庭的焦慮與社會認同的失序以及悖逆後的孤獨,導致了法蘭克發生了情感轉移,他甚至與自己的死敵卡爾產生了情感聯繫,在法蘭克的潛意識裡,他不自不覺的將卡爾當作是可以依靠的父輩,產生了情感假借與代替,因為卡爾與父親是同一代人,也是在偏常生活里唯一熟絡的人,他不敢將身份向其他人暴露。換句話說,卡爾是在他偏常身份裡的父親。而卡爾也由於家庭失和,自己唯一的女兒與前妻生活在一起,因此在抓捕法蘭克的日子裡對尚是個孩子的法蘭克產生了憐憫,不自不覺的將他看作成自己的子侄。於是每年聖誕節的固定通話,一方面體現著社會秩序警匪的對立,另一方面卻是隱性秩序/偏常秩序中家庭的建立。

出於擺脫孤獨感的渴望,以及警方的緊追猛打,法蘭克不再偽裝飛行員,而是易名改姓,冒充哈佛大學的醫學生到一家醫院上任,並愛上了這裡的護士,這姑娘出身自一個虔誠的路德教家庭,因為曾經墮過胎而被家庭放逐。法蘭克帶著姑娘找她的父母親求婚,並成功被接納進這個家庭,乃至用他聰明的頭腦自學法律三個禮拜通過律師考試,成為岳父的助手。在這個宗教氛圍顯著的家庭,法蘭克一定意義上成功地緩解了家庭的焦慮,並試圖重新融入社會的正常秩序。心理學告訴我們,人們在宗教聚會裡參與儀式,是最容易產生集體秩序的認同感。如前所說,基督教徒集體唱聖詩,讀聖經,營造了一種特殊的氛圍,使個體融入集體之中,形成一種集體意識,對集體予以認同,從而將集體基於共同經驗形成的共同規範納入行為秩序中,遵守集體的道德。因此,如果我要反人類的話,首先做的第一點便是摧毀當地占統治地位的宗教。

可惜法蘭克的這一嘗試在卡爾對他的抓捕面前失敗了,法蘭克不得不逃亡出國。雖然法蘭克逃亡整個歐洲,讓卡爾無法把握他最後到底會在哪里落腳的時候,但卡爾憑藉對他心理的把握,在法蘭克母親當年結識父親的家鄉找到了法蘭克的蹤跡,最終抓捕他歸案。這是影片裡法蘭克家庭焦慮的又一高潮,不過更明顯的還在後面,當法蘭克從卡爾那得知自己父親在自己被抓捕的日子裡去世時,原本的認同趨於破滅,人生頓時失卻方向,於是當引渡他回美國的航機剛落地,他就溜走,本能的到母親那裡試圖喚起過往的家庭符號,以填補此時崩潰的人生意義。然而當他在母親的家門前,看到母親幸福美滿地與新家庭生活在一起,並生下一個可愛的女兒,法蘭克的人生意義徹底崩潰,於是不再逃跑,被循跡趕來的卡爾給抓捕歸案。

不過導演史匹柏是一個小清新向的人,他從不給觀眾一個悲慘的故事。影片的結尾,法蘭克在舊秩序破滅之後開始尋找新的認同,與他的老對手卡爾產生感情聯繫。在過去抓捕的過程里他視卡爾為父,卡爾視之為子。最終卡爾將之保釋出來,讓他替FBI工作,以贖其罪,兩人從此情同父子,隱性秩序/偏常秩序的家庭,於是成為正常秩序意義上的的家庭。一個年輕人出於重鑄家庭的焦慮,導致認同失序,從而走上犯罪之路,最終在正義的一方教誨下,洗心革面,從此為正義服務,形成新的認同,好萊塢惡俗的大團圓結局。

儘管影片的結局是阿Q式的小清新向,但我們依舊可以看出一個真理:人類行為部份是由社會環境塑造的——家庭、組織、社區、種族、和歷史時代。儘管犯罪是個人行為,但是個人的犯罪深受個人所處的外在社會環境的深遠影響,因為犯罪更是一個社會事實。大量的事實和統計數字說明,人的犯罪主要不是取決於個人的內在本性,而是取決於支配著個人行為的外在原因。

評論