電影訊息

電影評論更多影評

2012-11-18 06:45:49

李小龍為什麼在西方觀眾中那麼受歡迎

從跨文化角度分析李小龍形像在西方觀眾中的接受

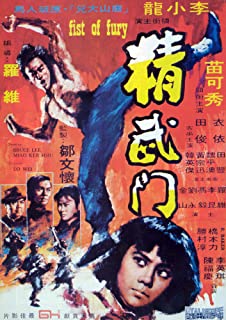

李小龍,一個家喻戶曉得名字。他是上個世紀七十年代全球著名的華人武打電影演員,他一手促成了香港功夫電影在世界範圍內的流行,他的3部電影打破空前記錄,其中《猛龍過江》打破全亞洲票房記錄,與好萊塢合作的《龍爭虎鬥》總票房達2.3億美金。在不少外國人心目中,他的功夫就是中國武術。他開辦「振藩國術館」,自創截拳道,用33歲和四部半電影締造了不朽的東方傳奇,他的影響力一直持續到今天。作為一個美籍華人,他的形象為什麼在西方觀眾中能有如此高的接受度,這一切都值得後人好好研究。

美籍華人

對於華人觀眾,李小龍無疑充滿了民族主義色彩。他通過為泰國、義大利的華人移民出頭(《唐山大兄》、《猛龍過江》),與帝國主義侵略者作鬥爭(《精武門》),成功的塑造了自己民族英雄的形象。但是,李小龍並非只是一個簡單的民族主義者,作為一名美籍華人,他本身就是東西方文化融合的產物。

李小龍生於美國加州舊金山,二戰後隨父母返港,1959年5月,家人將其送回美國出生地,1960年進入位於西雅圖的華盛頓大學主修哲學,也學習哲學及心理學等課程。期間開辦「振藩國術館」,直到1970年受嘉禾電影公司邀請返港拍攝《唐山大兄》。[ 余慕雲(2000)「李小龍與電影」《不朽的巨龍—李小龍電影回顧》頁18,2000年11月]由此看出,在李小龍短暫的一生中,有半數時間都是在美國度過。毋庸置疑,李小龍的美籍身份和其所接受的西方教育對於其形像在西方觀眾中的傳播有著重要的作用。

從李小龍的身份來說,李小龍更多的被西方人稱為一個好萊塢明星,一個美國人,一個美國「熔爐」的宏大敘事中的成功的移民。[ 里昂。漢特 《功夫偶像 從李小龍到》頁114,2010年1月]他的故事,是另一個美國夢的傳說。許多人甚至認為,好萊塢對李小龍的」接受「並不是因為它的《龍爭虎鬥》,而是因為環球公司的《李小龍傳》,這部製作費用超過了李小龍主演電影投資總和的電影,讓李小龍的形象本身完全符合了西方人的傳奇想像。

符合西方人思維習慣的不僅僅是他自己的傳奇人生,還包括他所主演的電影中的故事。在《龍爭虎鬥》中,李小龍扮演著一個被英國政府所僱用的前少林和尚,潛入少林叛徒的島嶼要地,並最終完成使命,為少林寺清理了門戶。在整個影片裡,李小龍完全被塑造成為一個動作英雄,其本土電影中的民族主義等不為西方觀眾所能理解的象徵意義被完全抹殺,相比之下,反而是另一位配角美國黑人威廉士——被賦予了種族平等主義的意味。

從功夫電影的功夫角度來說,戴維斯。米勒將李小龍描述為武打領域的第一個「西式運動員」。[ 里昂。漢特 《功夫偶像 從李小龍到》頁114,2010年1月]他在螢幕中摒棄了中國武術的傳統套路,借鑑西方格鬥,有系統地使它美國化。這讓讓他能夠將東方的功夫電影以西方觀眾能夠看懂、能夠接受的形式演繹出來。

孤單英雄

李小龍所飾演的角色大多為正義化身、抗暴化身,電影塑造了他孤膽英雄的形象。這種形象,無論是對於東方觀眾還是西方觀眾,都是令人崇拜的。正義、除暴安良、俠客、孤單英雄,李小龍向觀眾展示的這一系列形象,可以說符合了人類的普遍期待,正如人人都嚮往愛情,他展示了一種普世價值,這使他成為風靡全球的功夫明星。

不論《唐山大兄》中的鄭潮安還是《精武門》中的陳真,或是《猛龍過江》中的唐龍和《龍爭虎鬥》中的李,李小龍所扮演的角色無疑都是正義的化身,而劇情的發展也必將是正義戰勝邪惡。甚至在很大程度上,李小龍扮演著一個救世主的角色,他常常以一己之力幫助弱小,與強大的惡勢力做鬥爭。在李小龍主演的電影中,少有夥伴與其一起奮戰的劇情,這就更加凸顯出他的個人魅力。

在李小龍的本土電影中,還有著一種反抗種族歧視的意義。不管是《精武門》中踢碎「東亞病夫」的牌匾、在「華人與狗不得入內」的告示下痛打日本人,還是《猛龍過江》中與羅馬黑社會的戰鬥,無一不是在塑造一個中國好戰男性的形象,他用暴力去向人證明,中國人並不比其他人種差。這樣一種情緒,附和著六七十年代風起雲湧的西方自由民權民主思潮,這也是他的形象,在西方少數族裔(特別是美國黑人)中,如此受歡迎的原因。

「二戰」以後的美國,黑人的政治和社會地位低下,存在著嚴重的種族歧視。1963年,黑人發動了「向華盛頓進軍」運動,金博士在林肯紀念館前舉行了大規模群眾集會,並發表了著名演講。但是,美國卻有一股反對民權運動的勢力,1964年,民權領袖米切爾等三人被三K黨槍殺[ 沈漢 黃鳳祝 《反叛的一代——20世紀60年代西方學生運動》 頁51,20002年7月],1968年4月4日,金博士被人刺殺……這一系列鎮壓,與電影中華人受歧視、受壓迫如出一轍。而隨後的劇情也如現實的翻版,金博士被刺殺後,全美範圍內,出現了一波赫人暴力反抗的高潮,之前受金博士「非暴力」抗爭影響的許多年輕黑人,紛紛成立暴力社團,企圖以暴制暴。這讓人不免聯想到《精武門》中陳真以暴為師父報仇的劇情。

反抗權威

在李小龍所飾演的多個角色中,常常以反抗權威,打破舊有秩序的形象出現。每當遇到問題,他從不試圖通過法律等正常途徑去解決,他不屑於舊有的體制,而是希望用自己的力量,建立一套新的叢林法則。在他的身上,我們能看到傳統秩序的約束與掙脫約束的衝動。作為青年人來說,這是一代人對於父權的反抗。

在《唐山大兄》中,他面對工友受欺負,屢次想出手相助,但想起母親的叮囑,長輩的約束,常常隱忍不發,直到忍無可忍。在《精武門》中,面對日本浪人的挑釁,他迫於大師兄的約束和師父的遺囑,並未當場發作,但也在隨後踢館報仇。他所表現出的受長輩約束又掙脫約束,受制於體制又打破體制權威,雖然講的是中國青年的事情,卻能夠引起了當時西方「反叛的一代」的強烈共鳴。

二十世紀六七十年代,西方資本主義世界爆發了一場近乎革命的社會運動,在這場風起雲湧的社會巨變中,年輕人(尤其是青年學生)表現出對於傳統權威、國家制度的強烈不滿。正如霍布斯鮑姆評述的:「西方學生的叛亂行動,文化革命的色彩較濃,是一種抗拒的表現,排斥社會上由『中產階級父母』價值觀所代表的一切事物。」

青年人對於社會現狀、父母的約束、傳統的價值觀強烈不滿,他們反對戰爭、反對殖民、反對資本主義、極端的左翼學生組織甚至要推翻政府,進行暴力革命。在法國,甚至在1968年掀起了「五月風暴」,震驚世界。李小龍的電影,正是在這樣一個時代背景下,恰如其分的表現出了反抗權威的叛逆形象,深受「反叛一代」的歡迎。

當然,李小龍受西方觀眾歡迎的原因遠非這三點。事實上,他在電影中對於功夫的哲學思考也是其大受追捧的原因。在許多西方觀眾眼中,功夫,成為神秘東方的又一種文化符號,他們對於這一切充滿了好奇和嚮往。許多歐美人將李小龍看做是一個功夫哲學家,他們對李小龍的崇拜已經超越對於影星的正常欣賞。

此外,關於李小龍的種種傳聞也起到了傳播其形象的作用。如李小龍在留學期間,曾赤手空拳制服4個持刀歹徒,勇救華人少女。為了擴大影響,李小龍經常到各處參加武術比賽。世界上許多顯赫的武打明星如美國空手道冠軍羅禮士等都爭著拜他為師,好萊塢的著名電影明星如詹姆士亨賓和史提夫都是他的門徒。世界拳王阿里也曾登門拜訪,與他交流經驗。

這些被西方人所認同的名人與李小龍接觸,間接增強了李小龍在西方觀眾心中的接受程度。雖然很多人說李小龍終其一生從未真正進行過格鬥比賽,但這絲毫不影響西方觀眾做出「『精通東方神秘功夫』的李小龍非常厲害」的判斷。 舉報

評論