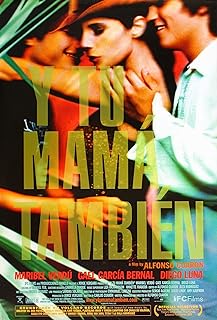

電影訊息

你他媽的也是--And Your Mother Too

演員: 瑪莉貝爾維杜 蓋爾賈西亞伯諾 迪耶哥路那 Marta Aura Diana Bracho 艾米里奧埃格瓦利亞 Griselle Audirac

你妈妈也一样/你妈妈也是/衰仔失乐园

演員: 瑪莉貝爾維杜 蓋爾賈西亞伯諾 迪耶哥路那 Marta Aura Diana Bracho 艾米里奧埃格瓦利亞 Griselle Audirac

電影評論更多影評

2012-11-16 00:32:45

《衰仔失樂園》裡的眩暈與清醒

電影《衰仔失樂園》是墨西哥導演阿方索.卡隆2001年度的一部作品,影片講述了Charrolastra的兩個成員Tenoch和Julio青春成長的故事:Tenoch家境顯赫,他的父親是一個著名政治家,利用職權大行腐敗之道;Julio五歲時就再也沒有見過父親,他的母親是一家公司的文秘,姐姐在國立大學念政治學,是一個左翼活動家。儘管兩人家庭背景相去甚遠,但卻是一對死黨。吸食大麻、看毛片、上女人••••••他們整天無所事事地消磨時光,不羈地享受著青春的快樂。這個夏天似乎格外躁動不安,兩個人的女友結伴去了義大利遊玩,他們愈發閒悶無聊。在一次婚禮聚會上,他們邂逅影片的女主角Lusia,並邀請她一起去虛構的沙灘「天堂之門」度假。一開始,Lusia不以為意,當得知丈夫在外胡混、舊性不改,自己的生命也所剩無幾時,Lusia主動請求Tenoch和茱莉亞帶上她一起開始前往「天堂之門」。就這樣,三人愉快地上路了。然而,隨著途中Lusia先後與兄弟倆做愛,兩個男孩彼此起了嫉妒心理,各自道出了曾經上過對方女友的秘密。這自然令人無法接受,兩人的友情也岌岌可危。在Lusia的調解下,兩人達成了表面的和解和釋懷,他們也意外找到了一片美麗的沙灘和充滿鄉土情趣的小鎮。某晚三人3P後,Tenoch和Julio已無耐旅程,決定回家。而Lusia則留在了鄉下繼續探訪其他沙灘。被背叛的傷痛深深刺痛哥們倆,分開後他們就分道揚鑣、失去了聯繫。次年,他們在街頭相遇並在咖啡店小坐,兩人簡單交換了他們分開後各自知道的事:Charrolastra解散了,Lusia死於癌症,便再次告別,又一次開始各自獨立也成熟了的生活。

片中,和兄弟倆告別時,Lusia告訴他們:「生活就像大海的泡沫,你必須一頭紮進去。」我認為這句話正好可以作為這部影片的點睛之句。什麼是泡沫?泡沫是不斷湧起又必然消失的白色浪花,它不是大海,而只是大海淺表上一堆速生速滅的景像。導演借片中女主角之口說出了他對生活的思考:有太多太多的人是眩暈地生活著,一頭紮在裡面,他們看不見自己的航程,或許他們根本從未追思什麼是一個人真正該擁有的生活這樣類似的問題,只是盲目地順合著大眾的潮流,漂浮在生活汪洋里,漂流過年年歲歲,漂流過生命的每一階段,包括最應該自由無羈的青春年華。比如,影片的兩個男主角Tenoch和Julio,他們不滿家裡給自己的安排的課程,以為離經叛道、整日嘻哈就是他們所標榜的自由,然而他們依然是盲目跟隨周圍放蕩的同齡人,依然處於一種「眩暈」的狀態里。他們的青春是不清醒的,處處張露著年輕人的莽撞無思、瀟灑衝勁,無論是對於友誼、對於愛情,還是對於學業,對於家庭。蘇格拉底曾說過:「不經考量的生活是不值得過的。」然而,對於肆意飛揚的懵懂少年來說,冷靜考量生活未免是過高也不太切合實際的要求了。

查閱資料,我得知這部影片暗含著導演對墨西哥這個國家的隱喻:「編導認為墨西哥作為一個國家也處於青少年時期,正在尋找成年的感覺。國家所處的環境造成了人們慵懶、懶散、享樂的生活。如同少年缺少對未來的規劃,從上而下都不像是一個成熟的社會。」(網友評)結合影片中不時穿插的墨西哥人民的生活圖景,並且簡單了解了一下影片中提到的PRI黨(PRT黨即墨西哥革命制度黨,成立於1929年。它結束了墨西哥軍閥混戰、軍人干政的歷史,聯合各個民眾階級,形成了一個包括工人部、農民部和人民部在內的職團主義組織體系。革命制度黨作為官方黨連續執政70年,領導墨西哥取得了巨大的經濟建設成就,並保持了長期的政治穩定。進入80年代以後,由於經濟政策的失誤和政治綱領的改變以及官方黨職團結構的衰微,革命制度黨陷入了前所未有的危機,墨西哥政黨制度逐步從原先的非競爭性霸權黨制度向競爭性的多黨制演變。),我認為這種「眩暈」的狀態不僅屬於個人,也屬於影片所投射的社會。

儘管影片故事始終圍繞著三個年輕人的故事,但是攝影機鏡頭卻像一隻游移的眼睛,帶著觀眾看到了大量的墨西哥的社會圖景。如街道上被撞的木匠和圍觀者、Julio姐姐參加的群眾遊行、路邊警察毆打司機等等。因為這正是導演的意圖,他的目的不僅僅在於講述三個年輕人的故事,而且也要揭示出墨西哥的社會現狀:進入20世紀80年代後,特別是在薩利納斯執政(1988~1994年)時期,革命制度黨逐漸放棄和背叛了革命民族主義,以名為「社會自由主義」而實則為新自由主義取代革命民族主義。社會自由主義過份強調經濟自由,缺乏對社會問題的重視,導致財富過於集中在少數人手中和社會貧困化日益加劇。在社會經濟政策上,極端的自由主義經濟政策取代了封閉式的內向型經濟劇烈的變革超過了社會所能承受的限度,造成了嚴重的經濟動盪和社會混亂,多次爆發債務及金融危機。另外,黨的體制僵化,缺乏黨內民主和監督,腐敗現象嚴重,派系鬥爭激烈。如畫外音揭露到總統一個小時後離開婚禮,參與執行委員會討論確定大選候選人,第二天,CV被刺殺。我們可以想像其中的黑幕。電影中,有時候會出現聲畫分離的情況,舉一例:如01:12:00—01:12:18時間段里,聲音內容是Lusia對兄弟倆立下規矩,畫面內容展示的卻是車窗外墨西哥警察與民眾,這也證明了導演至始至終都關注著社會混亂的現狀,有所表達。(關於聲畫處理將在後文中作進一步詳細的闡釋。)

昆德拉曾在「關於小說藝術的談話」中給「眩暈」這樣定義:「眩暈是沉醉於自身的軟弱中,意識到自己的軟弱,便會一直軟弱下去,會在眾人的目光中倒在地上,倒在街頭,倒在比地面更低的地方。」下面,我將對影片中人物所呈現出來的眩暈狀態做具體的分析。

從理論上講:由一個被承認是真的命題為前提,設為B,進行正確的邏輯推理後,得出一個與前提互為矛盾命題的結論非B;反之,以非B為前提,亦可推得B,那麼命題B就是一個悖論。當然,非B也是一個悖論。悖論強調的並非單向的存在,它是每一項中所體現的整體性。

與好友的女朋友做愛對於Tenoch和Julio來說就是一種悖論。它有著讓人感到不舒服的表現方式,可是這樣的形式背後,又充滿著因不能接近而產生的強烈對抗和張力,這是一種奇怪的瘋狂,卻能讓他們在不能承受的負重中渴望服從慾望並且陶醉。最沉重的負擔同時也成了最強盛的生命力的影像。他們為它感到羞恥和自責,又在赤裸裸的袒露中感到因真實而產生的迷醉和眩暈。他們每個人臉上的笑容都充滿著因悖論而釋放出的無比真誠。他們訂立Charrolastra的條約,其中第五條不上其他人的女友與其說是對他們的約束,不如說是對他們的保護。在這種保護下,儘管兩人紛紛明知故犯,卻並未懷疑對方,維護了關係的穩定和諧。這不是又一種眩暈嗎?無法對雙方做出冷靜正確的認識和判斷。誠然,生活永遠既不是B,也不是非B,而是這兩種狀態的相互交織的悖論,想截然區分的做法只能自尋煩惱,可是人總是想用自己僅存的理性試圖整理它,立下規定,到頭來只能淹沒其中,眩暈不已。發現對方和女友雙雙背叛自己對他們自身來說是一個否定的發現,同時,它們也標誌著一種覺醒、一個決裂。通過這個決裂,意識使那時還束縛著它的東西(如片中的友誼)貶值,也因此徹底超脫了。它以可能的方式揭示尚不知曉得廣闊空間,在這個空間裡將構築出新的人物性格和人物故事,這個過程就是人物的成長和轉變。

在有些人想來,一次亂交和另一次亂交是相等的,可是這顯然大錯特錯。影片中無論Tenoch還是Julio可以盡情談論女人、開各種玩笑、睡上許多人,但是他們都不會覺得雙方是噁心的,他們不會遮掩這些性交;但是這一次不同,這一次他們認識它的本質。友誼、信任在非嚴肅的土地上衰落,他們沒有了愛的幻景,沒有其他東西指引他們。也許,在以後的日子裡,有的只是新的、變化的慾望的永恆再生,激發他們的只有對美的愛和他們從色情遊戲的萬千驚喜中得到的愉悅,這種愉悅在他們眼裡被簡化為存在的不可預見性、存在的輕浮虛渺。這種「清醒的和覺悟了的」意識不一定會降低他們的性慾,損害他們的愉悅,相反卻很可能增加這種慾望和這種愉悅並無限提高它們的價值。從他們日後都各自有了新女友,我們可以略猜一二。所以,即使從一種眩暈中猛然清醒,他們轉而又陷入了另一種眩暈。這或許有點存在主義的意味,生活是大海的無用輕浮的泡沫而已,也如科特.馮涅格特所說:「我們來此世不過是要胡混一番,一切不過如此而已。」

那麼,相對年長成熟的Lusia就逃離眩暈狀態了嗎?答案是否定的。事實上,我認為Lusia是三人中最眩暈的一個。她言說「生活就像大海的泡沫,你必須一頭紮進去」,即是她深深陷入眩暈中既有所自覺卻又無可自拔的痛苦的流露。她眩暈,她早知丈夫有外遇一再忍讓,也主動讓自己處在不真實不清醒的境遇里,所以當丈夫打電話告知時,她傷痛地責問丈夫為什麼要告訴她,破壞她為自己製造的有保護作用的眩暈狀態。她眩暈,她和丈夫其實性格不合,丈夫總是會參加一些文化聚會,然而她卻是個只知道所有牙齒名字的笨拙女人,然而她依然讓自己處在眩暈里,說服自己她和丈夫很相像,尋找他們都幼年失去至親等勉強的相同點。她眩暈,她的婚姻生活並不順利,因此她對「你是個生活美滿的女人嗎?」這類心理測試感興趣,但是在外人面前她依舊錶現出與丈夫恩愛不離的假像。她眩暈,她知曉自己生命無多的噩耗,她會久久看著路旁他人出殯的情景,她卻執意相信死去的人依然存在,她在想她在別人的記憶力會活多久。她眩暈,她為丈夫出軌悲痛不已,亂性對她來說無疑是一種恐懼可怕的威脅,然而她卻頻頻主動探問有關男人生殖器和做愛的事情,並且主動和兩個男孩子做愛。影片中第十九段畫外音深刻地揭露了Lusia的眩暈的痛苦:「他們以為Lusia睡著了,他們並不知道她正在提心弔膽無法入睡,這並不是因為黑暗或是她周圍的東西」,而恰恰是她始終沒有走出的眩暈狀態。

每個人物都有著他的眩暈,連對「天堂之門」——這片理想中的淨土的追求也是如此。影片中,每一次他們行車去尋找天堂時,導演都安排了朦朧而美麗的光暈。看上去很美,然而圈圈圓圓的光暈不正是像徵他們所處的眩暈狀態嗎?在尋找夢中之地的旅程中,一路都伴隨著郊外清新溫暖的陽光,可也正是這迷人的太陽造成了暈眩。想要去的地方事實上是未知的、幻想的、旅程是眩暈的,這不正是青春,不正是成長的感覺嗎?

然而,阿方索.卡隆不僅僅要揭示民眾生活的眩暈,國家社會所處的混亂迷茫,更著力於使觀眾與他透過影片所呈現的真相之間保持一段距離,頻頻打斷觀者不由自主沉入劇情的可能性,完美地承襲了布萊希特的疏離劇場的傳統。他極為巧妙地發揮了畫外音的作用,由此創造一種「帶出」,一種清醒,敘述者和觀者的清醒,這正是他的意圖,讓觀眾目睹眩暈,保持清醒。

大量畫外音的使用無疑是這部影片的敘事特色。我們來仔細看看畫外音在這裡是如何發揮它的作用的。眾所周知,畫外音可以起到交代事件、介紹人物、揭示人物內心活動、轉換影片敘事時空、推動劇情的發展等作用。如影片第一段畫外音:「安娜的母親,一個離婚的法國女人,國際學校的教師,她並不反對Tenoch和她女兒睡覺,Julio的情況卻不同,他和Cecilia在一起呆到晚餐時間,然後第二天早上再來•••」、第二段畫外音「安娜的父親是個新聞工作者最近剛轉向政壇•••」第四段「Tenoch兄弟三個,他排行老二•••」以及之後部份畫外音都通過聲音的介紹為我們直接揭露了兩個男主角背景的差異,作為同處於青春萌動期、愛好相似的少年,他們身上的差異很自然地帶的是階級差異的影子。這一畫外音不僅介紹了人物及其背景,也暗含了主旨。

同時,有效地利用畫外音可以拓展影片的畫太空間和時間,一方面利用畫面內的場面調度,突破螢幕畫框內的限制以實現開放式的構圖,如鏡頭經常處於游移中,在小餐館,鏡頭從談話的主角三人移至從他們身邊經過的婦人,又跟隨婦人進入內堂,隨即轉移至女老闆,這一個長鏡頭生動在現了墨西哥民眾的生活圖景,而不僅僅停留於三個年輕人。在聲音的處理上也是如此。畫外音常常「繞費口舌」的對無關緊要的人介紹一番,如預先透露給觀眾漁夫一家年底前將搬走,兩年後,他會成為一家酒店清潔員,不再打漁。這種處理方式看似游離了故事主線,卻恰是導演意圖,他的目光不局留於故事本身,而旨在展現墨西哥整個社會整個國家的眩暈狀態,那麼,畫外音極好地彌補了畫面的侷限性,拓展了畫外時空,展現了豐富的墨西哥大眾(自然也包括三個人的家人、總統、路上遇到的老婦人和她的外孫女、漁夫等等)的生活際遇,從而交錯成由各階層共同建構的完整的社會生活圖景。

如果說影像讓觀眾變成了激情的目擊者,那麼本片特色——大量畫外音,卻又讓觀眾變成了清醒的思考者。這裡同時牽涉到影視創作中視點與人稱的問題。無疑,片中畫外音採用了第三人稱(不在片中的「他」)和一種全知的客觀陳述性的視點。這一非角色化的聲音介入,不僅對於提供故事總體意義上的知識和背景視野、建構故事架構具有重要作用,更重要的是影像控制觀眾跟隨敘述者(隱形作者—攝影機—敘述人)走向一種客觀冷靜的態度和情感傾向。既使觀眾「投入」,又在適當時機讓觀眾「抽離」,既讓觀眾真切目睹人物生活的眩暈,又帶著觀眾脫離這種眩暈,保持清醒甚至能對墨西哥真實的社會現狀有所俯視和反思,以小見大、以一喻全,給觀眾留下深遠的聯想和完整感。

另外,導演只想用影像展現墨西哥廣闊的社會情景是會有困難的,他規避了這種方式,相反,即使讓觀眾稀稀疏疏看到很多街道上的情景,導演依然有意把主人公安排在一輛快速行駛相對於外界保持獨立封閉的車子內。,讓社會情景與他們,與觀眾擦肩而過。這種背景與主人公若即若離的方式、鏡頭快速的轉移、從視覺和感覺上都留下了強烈的眩暈和不確定的印象,儘管人頭攢動、警察來來往往,遊行隊伍浩浩蕩蕩,但對於觀眾不能構成一種直接的視覺衝擊,因為觀眾同樣也是對社會真相、社會生活本質並不清醒的人,是真實的「眩暈者」,是導演企圖喚醒的人。

以上,從影片內容、聲畫處理、劇作視點等角度闡明了《衰仔失樂園》螢幕內外的眩暈和清醒,對影片的主旨作出了個人的思考和理解。基於本學期劇作的學習,同時又受到篇幅和時間的限制,我還想簡略地談談情節設置和人物塑造兩個問題。

我們知道,一般影片分為「建置—對抗—結局」三個部份,而情節點則是鉤住人物動作,並且把它轉向另一方向的關鍵。於此,我以Lusia接到丈夫的電話為第一個情節點,這個事件(配合她得知健康報告的事件)使她的心理活動發生了改變,試圖擺脫家庭和傳統道德倫理觀念對她的束縛,追求屬於獨立自我的自由,決定踏上和男孩們尋找天堂之門的旅途,導致了後面一連串事件的發生。因此,這一事件在真正的意義上是三個人成長的未知之路的開始。影片的高潮從Lusia和Tenoch做愛開始,在做愛、朋友間的矛盾、做愛、暫時和解之間起起伏伏,這不僅是影片的視覺高潮、也是給片中人物和觀眾的巨大的心理衝擊,是三個人最眩暈地時刻。所謂最眩暈,往往是在對自己身處的眩暈開始覺察,既沒有退路也找不到出路的時刻,這種時刻人物的心理和動作總是最豐富圓滿、最激烈掙扎也最具戲劇性的。關於影片的情節點2,我有所猶豫,最後我將其鎖定在三人3P事件上,這一事件導致了男主人公的心理變化,並宣佈了旅程的結束。然而是否可以將三人尋找到天堂之門作為情節點2呢?因為Lusia似乎在這裡找到了她的答案,找到了她脫離眩暈之苦的方法。儘管這種方法是悲觀的,那就是「一頭紮進」眩暈中,完全隨著生活沉沉浮浮。因為在這個善良又無能為力的女人做了各種嘗試後,她發現生活本是泡沫,無論盡何努力,眩暈無可避免。或許迷失於眩暈中是一個不高明的令人喪氣的卻也是使人至少擺脫因為眩暈而來的眩暈的笨拙方法吧。她隨後即在旅店打電話告知丈夫,做出了不再歸去的決定。之前她帶的錢極少,她還關心著家中的瑣事,都說明了她沒有完全找到自己的出路,依舊猶豫不絕。因此,對於情節點2只能做出我的以上兩種猜測和思考。

影片從情節設置和結構架構上是完整清晰的線性模式。而在人物建構上也是出彩的。如果說衝突是一切故事的動力,那麼人物的需求則是動力之動力,而達成需求所要克服的障礙正是衝突。黑格爾分析三種衝突情景:(1)物理或自然情況所產生的衝突,是危害性的,如疾病災害等;(2)由自然條件產生的心靈衝突,這些自然條件本身是積極地,但對於心靈,卻帶有差異對立的可能性,如家庭出身和階級關係;(3)由心靈性的差異而產生的分裂,如性格衝突。

作為同是17歲的少年,Tenoch和Julio是相似的,在這個年齡段,他們面臨的是自我統一和角色混亂之間的矛盾。主要表現為生活缺乏目標,徬徨失措。如不喜愛父母為自己規定的課程,叛逆、生活混亂等。然而由於家庭背景和社會地位的差異,兩個相似的人物之間也存在著衝突。一經點燃,這種衝突就爆發出來。如爭吵時Tenoch脫口稱呼Julio是農民,而Julio看不起Tenoch的父親是個「偷東西」的政客,這實際上是兩個階層的對立,折射的是中產階級和政界要領之間的社會隔閡。這就再一次驗證了導演阿方索.卡隆將視野投向了廣闊立體的墨西哥社會,而不僅僅是三個年輕人,或是華麗虛偽的官場宴會,或是疾苦悲涼的街道慘景如此狹隘片面而已。

實在是受到時間和篇幅的限制,只能粗略地置筆於此。最後,再對影片和本文做一個概述:影片通過講述三個年輕人尋找天堂之門一路上的故事表現了青春成長的眩暈狀態,也影射了墨西哥作為一個國家處在成長期時的混亂,民眾生活的迷茫無所真意;而導演試圖讓觀眾有所清醒,尤其突出運用畫外音讓觀眾間離、反思和清醒,表現了導演嫻熟的聲畫處理、情節設置和人物建構能力以及對社會現狀的關切和擔憂。

(just homework for our class)

評論