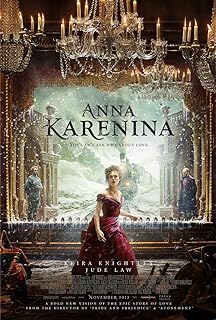

電影訊息

電影評論更多影評

2012-10-28 23:41:34

創新的邊界與保守的限度

這是史上拍攝手法最為新穎的《安娜•卡列尼娜》,出眾而超凡的形式甚至能夠越過原著的深厚和凝重而躍居核心的地位,簡直是「形式就是本身」這一現代精神的壯觀反攻;然而這也是史上思想內容最為貧瘠保守的一版《安娜•卡列尼娜》,喬•懷特和他的英倫班底,不僅是在外表上展現了英國人偽裝俄國人的滑稽,更在骨子裡用英式中產階級的審慎取代了俄羅斯人融進血液裡的不羈與熱情。

當新鮮銳意的進取精神和保守陳舊的暮年觀念如此水乳相融的結合起來的時候,我們有幸看到了這版不出意外毀譽參半的《安娜•卡列尼娜》。這是一次現代精神對於傳統敘事的強力挑戰,也是一次文化意義上的壯觀的概念移植;而更令這場歡宴精彩絕倫的是,這背後坐著的,是毫無爭議的最偉大作家列夫•托爾斯泰。

從某種意義上,喬•懷特或許不願意看到,他的作品會以一個試驗品,會以一個經典評述案例而並非一部經典改編作品的身份留存後世,但至少所有人都會記住這一版不平庸的《安娜•卡列尼娜》,因為很難在一部作品裡看見,改編者是如何小心翼翼的推進創新的邊界,然後大刀闊斧遊刃有餘的躲進保守的限度里。

英倫舞台式移植

恐怕任何一個俄國人,甚至是熟看蘇聯電影的中國觀眾都會敏銳的感到些許的怪異,這種怪異和舞台感無關,而純粹是氛圍和畫面的某種矯飾;越發陌生的形式感和輕喜劇的浪漫氛圍,都體現了大英帝國對於俄羅斯帝國的一種主觀性的幻想,而這種幻想完全是從頭至尾的,帶著英倫文藝作品一貫的凝練,點到即止和微妙。

從這個角度我就知道很多原著的細節不可能丟棄,比如安娜在火車上看書時擺弄的裁紙刀,卡列寧總是把玩的小盒子和咔咔作響的手指關節,舞會上安娜和渥倫斯基的那些朦朧的眼神變化。因為這些都本是英國人最重視的地方,以及在這之外的精緻和舉重若輕。

整部電影最令人印象深刻的,毫無疑問就是舞台劇式的拍攝手法。讓一部作品的敘述方式,形式結構成為整部作品的核心,喬•懷特至少在改編文學名著電影的領域中站到了先鋒前列。有人揶揄這樣的拍攝方法是為了省錢,但平心而論,這種拍攝方式解決了電影拍攝中的一個最為經典的難題:轉場節奏。在舞台劇佈景之下,聖彼得堡和莫斯科,廣闊的俄羅斯平原和雪地,都恰到好處被有理由,有組合的切換移動起來,所有的場景不再是分散的焦點,而是一部作品中信手拈來的常備元素,這種以往只有小說和舞台才能給予觀眾和創作者的空間自由感,終於在電影中得以實現。值得一提的當然是最後安娜的自殺;以往從她陷入焦灼和迷幻再到火車站的空間移動,快速的心理節奏和緩慢的時空差距之間的矛盾一向是拍攝的難題,而如今,在用空鏡頭和漸入幻覺鏡頭塑造出嗎啡的迷幻感後,輕紗如幕布般一撩起,火車內部的場景自然而然的就呼之欲出,鏡頭立刻切入安娜的特寫,自殺橋段迅速展開,那種一瀉千裡的敘事流暢絕非過去普通的影視改編可比的。

很多人接受不了舞台劇的形式,這恐怕是因人而異。作為鍾愛舞台藝術的觀眾來說,《安娜•卡列尼娜》的舞台劇轉場換景的手法順著精妙絕倫的長鏡頭推陳開來的時候,那完全就是舞台藝術和電影藝術火熱而熾熱的一場完美交媾,僅僅在形式的角度上就足以令人高潮迭起。令人驚喜的當然是看到無數腦海中想像的場景,被符號化搬上舞台的巧妙感;當辦公室迅速換景而成倫敦飯店,當賽馬場和劇院的建築模式突然無縫對接,當歌劇包廂突然成為環形劇院,謝廖沙的臥室美術館式的佈局,卡列寧獨處時一個人坐在無人的舞台上,更不用提安娜和渥倫斯基的舞蹈進行到一半,周圍的所有人突然固定造型,然後追光打來舞台只剩他們二人的橋段。

我想這個時候觀眾一定能聽到喬•懷特在鏡頭背後的冷笑;那是一種玩弄花招而幾近於炫技的驕傲,結合各種藝術形式而達到難得的統一場的志得意滿;然而他笑的越歡,形式越發新奇,表現越發陌生化,誇張感越發大膽的時候,其實觀眾能理解到的,恰巧就是導演在面對原作時的一種膽怯和舉步維艱:這樣的移植與其說是改編,還不如說是另起爐灶。

英倫風範化表演

這版《安娜•卡列尼娜》在拍攝之初就吸引了無數口水,被拉到風口浪尖的原因,自然不是之前我們提到了如何在俄羅斯名著中移植英倫風,或者是如何採用舞台劇形式這些文藝批評性的問題,而毫無疑問是選角。「凱拉•奈特莉的胸,裘德•洛的頭髮」,這兩大吐槽點從影片拍攝之初就一直是永恆的爭議點;這也是改編文學名著影片永久的宿命:每一個角色在不同的讀者那裡都有迥然不同的生命,討好所有人顯然是不可能的。

但是儘管如此,對於凱拉•奈特莉飾演安娜•卡列尼娜,我們只能說這是一種無奈而令人遺憾的選擇。放眼整個好萊塢,放眼整個電影史,飾演安娜•卡列尼娜並不僅僅是本身的意義,而恐怕更重要的,是一種對於女演員江湖地位的證明和宣告。看看過去飾演過這個角色的女演員名字吧:葛麗泰•嘉寶,費雯•麗,塔吉婭娜•薩莫伊洛娃,蘇菲•瑪索,看著這些名字你恐怕只能得出結論:安娜•卡列尼娜這樣的角色,非女神級人物不能染指。

那麼,當喬•懷特選擇改編《安娜•卡列尼娜》的時候,他選擇凱拉•奈特莉幾乎是必然而沒有選擇的;對他自己來說,選擇自己最心愛的,合作最為默契的女演員無可厚非;對於凱拉•奈特莉來說,這是她這麼多年來堅持文藝片拍攝所得到的回報,也是自己從普通明星晉陞女神級人物的階梯;對於製片方和投資者來說,這也是最有商業回報和獎項可能性的選擇。那麼,由此,觀眾和托爾斯泰本人自然會被忽略——無論你如何兇猛的吐槽凱拉•奈特莉那過份英倫的五官,小家碧玉絲毫不大氣的氣質,笑起來就不忍直視的動態和西斯羅飛機場般的身材,她對於影片主創們來說,就是最適合的。

這對於《安娜•卡列尼娜》來說是一種悲哀,因為這部作品的不朽地位,這個角色的選擇,永遠不可能純粹。那麼如果放下這一點不談,其實凱拉•奈特莉的演出足夠一個奧斯卡影后提名——如果以她在《傲慢與偏見》裡的伊莉莎白為提名標準的話。她已經足夠努力,足夠在挑戰自己:她在火車進站之前,從悲哀和漠然的狀態中突然轉移,剎那驚鴻一笑所流露出的自我毀滅的勇敢,生命力的燃燒和死亡式的狂喜,至少在那一瞬間,她就是臥軌自殺的安娜無疑。

而其實如果以這樣的眼光去看,亞倫•詹森的渥倫斯基也足夠優秀,他沒有演出深度,但或許他本來就不需要深度;雖然他從頭至尾都還是小白臉的樣子,沒有成熟的男性荷爾蒙的魅惑,但至少白馬王子式的直觀刺激,花花公子式的優雅浪蕩以及最後毅然決定承擔責任的青澀感覺已然到位。而裘德•洛,已經是無價之寶。沒有人會想到他會去飾演卡列寧,而且能夠在如此俊美的外表下,展現出英倫標準的隱忍,平靜下的神情,不動聲色的情感撕扯。曾經我們認為裘德•洛是渥倫斯基的不二人選。然而他用一個滄桑厚重的卡列寧向我們詮釋了演員的本質;或許有一天,亞倫•詹森也會像他那樣,洗盡鉛華,脫胎換骨。

英倫中產式審慎

托爾斯泰最初是想創作一部列文的故事,講述列文的思想轉變,艱苦探索,以及最終找到的自我解脫救贖的新路。列文就是他自己,以致於他一生都在如列文般尋找解脫。在他的列文的故事裡, 安娜•卡列尼娜本來只是一個小小的插曲——一個墮落的婦人,促使列文去思考家庭的意義。然而寫著寫著,藝術的罪惡力量開始驅使托爾斯泰從道德的狹隘中走出,促使他用如花妙筆塑造了一個最為令人驚嘆的時代女性:這個女性和她的愛情,穿越任何一個時代的束縛,穿越政治和社會學的範疇,直刺人心。愛情的力量,人類原始的慾望,人本能般的互相吸引,女性在面對社會的抉擇,自由的價值和代價。

這就是讓我對這部電影最為失望的地方,而這種失望恰恰就是一種文學評論式的失望,純粹是觀點的交鋒和價值的矛盾。因為之所以我們不需要去往俄羅斯故事裡移植英倫風,不是僅僅因為外觀和氛圍的不同,而更多的,是不同的民族心理和民族氣質。固然我鍾愛英倫風範,鍾愛那種激情和理性的交戰,鍾愛那種深厚但隱忍的情感,但我不需要任何一部作品都變成這樣,《安娜•卡列尼娜》就是《安娜•卡列尼娜》,它沒必要變成又一部簡•奧斯汀或者《呼嘯山莊》,它就是它自己。

這部電影雖然保留了列文的部份,但是瑣碎而無趣的故事使人不可能記住他;普通觀眾記住的,依然是故事的核心——這個女人和她的出軌。結果無非只有兩種:要嘛將女主人公塑造成一個為愛犧牲,飛蛾撲火的令人同情的角色,要嘛塑造成一個逃避責任,自私任性自作孽不可活的蕩婦。我相信《安娜•卡列尼娜》原著的價值,在於把安娜塑造成了前者;而我相信這部改編的失敗之處,在於把安娜塑造成了後者。

這完全和演員無關,當然你會說凱拉•奈特莉些許的風塵脂粉氣造成了一定的影響,但影片最後卡列寧成為聖人般的存在,渥倫斯基和安娜成為該死的,自作自受的姦夫淫婦的觀感,絕對與主創人員的情感選擇和價值取向有關。他們或許會說這是無辜的,他們忠於原著的表現了原著的橋段,但這就如同語言,如同意識形態,背後的態度決定了一切。

當然我並不是說我擁護幾十年前無產階級文學觀念解讀下的安娜•卡列尼娜,完全沒有必要把卡列寧妖魔化為封建階級的冷酷代表,把安娜的家庭塑造成壓迫女性的黑暗地獄,把安娜與渥倫斯基的愛情美化為反抗舊勢力追求人性自由,但毫無疑問喬•懷特為首的主創們是在矯枉過正:他們的視角和評判,完全和那些鄙視安娜的貴婦沒有差別:他們是站在貴族或者是中產階級的立場上,以看待外星生物或者是看待社會下層人士的一種虛幻的悲憫和自我道德滿足感去看待這場出軌,然後再借這種「善有善報,惡有惡報」的結局去萬分強調早已經被說爛了的家庭價值,然後保守而自得的期望整個世界繼續一成不變。

當最後在一片美麗的草原里,卡列寧帶著兩個孩子快樂的玩耍的時候,他身上帶著聖人的光輝,家庭,兒童與親情在那一瞬間淹沒了安娜的魅力,整部劇在狂放的新穎的形式化的先鋒舞蹈下,把托爾斯泰說成了一個目的不過是教育孩子聽話的平庸的睡前故事。

評論