電影訊息

電影評論更多影評

2012-08-10 08:06:23

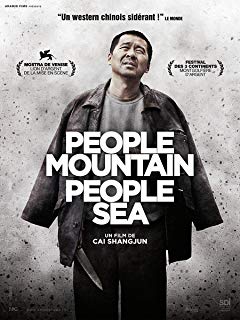

《人山人海》:第三方敘事的冷峻與溫情

《人山人海》:第三方敘事的冷峻與溫情

文/馬慶雲

我在向這篇文章的讀家推薦《人山人海》這部電影之前,想先向大家推薦同樣是曹尚君導演的另一部電影作品——《紅色康拜因》。這部電影講的是一個返鄉老民工跟年輕兒子一起開收割機割麥子的故事,後來兒子也去了城裡,而老子留在了農村。《紅色康拜因》可以這麼簡短的概括一下主旨:紅色中國農業機械化,收割農民生存之現狀;路遙知國力,日久見民情;麥田手淫少年,城裡做雞少女;被拐賣婦女返回尋子;做生意蝕了本的礦難撫恤金老漢; 父子同游大學城,寄希望於下一代,可嘆農二代復為窮二代。

而與《紅色康拜因》相比,《人山人海》概括起來則更簡單一點,主人公回鄉與弟弟一起開摩的謀生,弟弟被劫道的殺害,哥哥千里追兇,最終捲入黑煤窯的故事。前者在希臘和韓國的電影節上拿過獎,而《人山人海》則在威尼斯電影節上拿了最佳導演獎。《紅色康拜因》能在國外的一些小型的電影節上拿獎,跟國外這些電影節急需有一部能夠引起中國這個人口基數巨大的國家的民眾注意的電影產生有關係,當然,這部電影又必須不能是主旋律的,而且需要深入中國的底層民眾,並且深入地反映他們的內心狀態。從這些方面來講,到處電影節送片子的《紅》能拿到兩個獎項,也是必然。

當然,筆者認為,《紅》的藝術水準不差,同時,它所展現的現實,值得我們深入思考。但與《紅》相比,《人山人海》則有著其不同的特點——《人》能拿到最佳導演獎,最重要的一個原因便是,這部電影把鏡頭最後對準了中國的黑煤窯。最近兩年,中國地下的黑磚窯、黑煤窯的新聞早已在地下與國外傳播,大家必然對這個好奇。威尼斯電影節能把這個最佳導演獎頒給《人山人海》的導演蔡尚君,在一定程度上是其們對中國執政當局所隱蔽的那部份真實的窺探慾望所導致的。

從我個人喜好上來講,我更喜歡《紅色康拜因》。《紅》更炙熱,而《人》則略顯冰冷。《紅色康拜因》中,編劇和導演是以「情懷」的方式直接介入電影的,我們到處都可以看到編劇導演對劇中人物命運的審視,甚至可以說,劇中人物的思考及其思考所不及的地方,正是編劇導演的思考範疇。我們在看到一個父子收割麥子的故事背後,其實更能體會到一種作者對這一存在狀態亦或說生存方式地審視,有悲天憫人的情懷在裡邊。作者與作品中的人物命運同在,甚至時不時地會蹦出來幫著觀眾思考這種人生。我編劇的一些電影作品中,也經常會出現這種思考。如果說,電影人物是第一方的話,那作者(編劇、導演)則作為第二方出現,且這兩方同時存在。這便是《紅》。

而《人山人海》中,作者(編劇乃至導演)都是以缺席的方式出現的,或者說是第三方出現。作者不再介入電影人物及其故事內容,也不再幫助審視人物命運,甚至於不攜帶任何有價值的悲天憫人的情懷。作者(編劇、導演)從原本的敘述者,退居到了記錄者的位置上,彷彿眼前或者說鏡頭前發生的這一切事情,均與其無關,其能做的,不再是對人物的同情等等,而是原原本本地記錄,一種影像上的「燒錄」。我想把這種敘述模式稱為,第三方敘事。

第三方敘事,需要巨大的勇氣。2011年的優秀電影中,無論是《樹先生》還是《鋼的琴》,都是第二方敘事,作者的思考與情懷無處不在,劇中人物的命運起伏,正是作者對人生狀態的思考。但在《人山人海》中,因為作者退居三線,所以,我們很難透過作品及其人物看到作者的情懷與思考。但是,我們必需要說的一點是,作者的情懷,不因無法在作品中直接觸碰到,便認為沒有。第三方敘事,作者的情懷雖然更加隱蔽,但也造成了一種敘事風格上的冷峻——作者所敘述的故事雖然與自身無關,但卻讓觀眾看到了故事背後的冰冷的作者,他緣何冰冷,成為觀眾必須去追問的又一問題?

《人山人海》的作者(編劇、導演)緣何冰冷?我們讀魯迅先生晚期的一些雜文的時候便會發現這種冰冷。處於中年亦或說晚年時代的作家、思想家,更傾向於進入這種冰冷的狀態中——這是一種絕望的狀態。他們以這種冰冷的方式面對生存現狀,在冰冷背後,是他們力透紙背的思考。他們甚至於謝絕對任何生命再進行藝術早期的「悲天憫人」。但是,我們又不得不看到,這種謝絕,正是另一種形式的展開,因為不對任何人和事物展開悲憫,所以直接導致最大的悲憫情懷。看《人山人海》(有條件的讀家,還是去看送威尼斯的版本,與大陸上映的版本有很大不同),作者為何對裡邊的主人公的經歷甚至死亡報以冷漠?正是因為他經歷過了太大的風雨,所以,沉靜地看待所有人生起伏了。這種沉靜,我們可以說其冷峻,但同樣處於冷峻狀態的人,會看到最大的溫情。因為不愛,所以才愛。

第三方敘事的模式,需要作者至少中年靠後的年紀才能實現。這個與人生的閱歷有直接關係。當然,筆者並不認為,閱歷越多就越好。與《人山人海》相比,我則更喜歡作者的情懷直接介入的《紅色康拜因》、《hello!樹先生》及其《電影一週酣第二十九期》(百度這個名字,可以看到視訊節目)所解讀的《鋼的琴》。這個,純屬個人喜好的問題了,不在藝術的討論範疇之內。

當然,說幾句題外話,《人山人海》的底層意識是值得大力肯定的,但劇本的編排上,有些地方略顯刻意為之,很多情節可有可無,與故事本身的「有力」推進無關。如果說《人山人海》最大的力度或者價值在何處的話?那當屬最後的黑煤窯段落。如果沒有最後的那段黑煤窯,《人》可能「一名不文」。黑煤窯,一面展示了中國最大的現實,一面又「冷峻」的展示出,在被奴役狀態下的生或者死的問題。這個問題,我不想展開了說,因為各大刊載此文的地方的言論尺度不同。

雖然有些瑕疵,但這並不影響曹尚君導演的這兩部作品都是優秀的作品——我認為,但凡把鏡頭真正對準底層民眾的,都應該給予最基本的尊重。

隨文附帶筆者的一個電影文化研究群號,歡迎大家交流:240707214

隨文攜帶電影一週酣第二十九期節目一個,筆者做的,望大家多提寶貴意見:

http://v.ku6.com/show/qFunmXrBhkWf-iKzFV5xUQ...html 舉報

評論