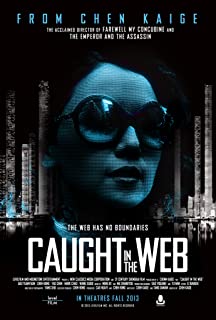

電影訊息

電影評論更多影評

2012-07-04 10:32:05

現實主義≠把電影拍成電視劇

(ps:鑒於很多人說我裝逼,我想澄清一下,該片作為一部通俗劇來看的話,沒有任何問題,不僅及格,而且比很多國產片都要好,至少沒有太大的漏洞;但是下面我我談的是該片的藝術性,只把電影做通俗理解的同學可以忽略以下的文字了,謝謝!)

1926年,魯迅寫了《紀念劉和珍君》,「真的勇士,可以直面慘澹的人生,可以正視淋漓的鮮血」。這句話恐怕是對「勇士」一詞最大的傳播。在今天,當我們說一個人是「勇士」的時候,往往是一種含金量並不高的安慰。實話說,看完陳凱歌的這部被譽為「回歸現實主義」的《搜索》之後,我想說,陳凱歌是一名「勇士」。

在2012年上半年,國產電影除了《黃金大劫案》票房略微盈餘之外,其餘的十幾部國產片皆死得轟轟烈烈。下半年以《畫皮2》的所向披靡開場,國產電影大有絕地反擊之勢,接下來,陳凱歌以六十高齡披掛上陣,以一部「回歸現實主義之作」迎戰「好萊虎」,用他自己的話來說:「怕7月6日接力棒送我手上時,我也掉鏈子。」外界對《無極》之後的陳凱歌一直抱著一種觀望——廉頗老矣,尚能飯否?然而,在民族電影再次陷入危難之際,老導演的一番舉動著實籠罩著悲壯的「勇士」氣息。

說「勇士」,更多地是一種民族主義情緒作祟。但是如果關上門的話,那還得說點自家人的真心話。整部電影看完後,我的第一個直觀感受是,我似乎不是在看影院電影,而是在大螢幕上看了一部120分鐘的電視劇或是電視電影。究其原因——《搜索》沒有電影感。

我每年給新生上第一堂電影課的時候,都會問他們——電影是什麼?回答五花八門。最後,我會給他們我自己的理解——「電影是超越日常經驗的想像」(其實任何一門藝術都是這樣)。我對於這句話的理解是:電影一定跟日常經驗相關,但是電影之所以是藝術就在於它「超越日常經驗」的那個「想像」的部份,「想像」的高下直接體現了導演的水準。巴贊在他的長鏡頭理論中也提到——「電影是現實的漸近線」,「漸近線」就意味著它永遠不會跟現實重合。而中國的「現實主義」電影最大的問題是:它沒有超越日常經驗。電影本該是對現實做乘法或是除法,而國產此類型影片僅僅是做了加法或是減法。

打著「現實主義」旗號的《搜索》再一次不幸地陷入了這種類型創作的怪圈之中。

從敘事角度上看,《搜索》的電影感很弱。雖然故事看不出有什麼漏洞,就是一個女記者調查一個不給老人讓座的新聞事件,牽涉其中的人發生的一些列的連鎖反應。他們是大老闆、闊太太、小秘書、小記者、混混、下屬……一群人中規中矩地奉獻了生活的常態(其中,不點名地批評某些角色做作誇張),只不過這種常態因為一個突發事件而顯得相對緊湊。其實,《搜索》的形式做的挺花哨,大肆地動用了「QQ、搜搜、新聞採訪、電視直播、手機錄像」等媒介手段和方式,其中很重要的一點就是探討了「媒體與公眾的關係」。當一個新聞事件不斷被報導,當記者手中的公權力被當做泄私憤或謀私的手段時,媒體的道德取向是否正常?當被賦予民主權利的國人通過網路所進行的人肉搜索,通過剝奪一個人的全部隱私,宣洩積怨已久的現實情緒,這種打著道德旗號的集體暴力是否過於殘忍?它與中國某個紅色時期的情緒有差別嗎?恐怕猶有甚之……這本是一個「直面慘澹」的現實題材,但《搜索》在表現上顯得過於扁平與通俗,少了「超越日常經驗的想像」部份。看著《搜索》,我想到了主題很相似的《楚門的世界》,該片展現的是金•凱利飾演的一個年輕人,突然發現自己三十多年來一直生活在社區人民的「偷窺」之下,他決定走出那個像攝影棚一樣的社區,尋找屬於自己的世界。雖然這是一個不可能發生的事情,但是幾乎沒有觀眾去否認《楚門的世界》的真實性。這便是國產電影與人家的差距。一個說了真話卻讓人不為所動的電影,一個是說了謊話卻讓人覺得無比真實的電影。

如果說《搜索》的故事講述並無加分之處的話,那麼《搜索》的視聽影像一定是減了很多分,幾乎把「電影感」遺失殆盡。我不知道該片的攝影和美術出了什麼問題。很多場景的色彩明顯不對,空間和人臉都是黃黃的,一看就是打光不足所致。「藝術是有意味的形式」,如果從《搜索》的藝術性來看的話,它的視聽影像的形式感就很一般。電影中經常有的「兩極鏡頭」、色彩風格、時間特寫之類的手段完全空缺。當一束光從背後打到螢幕上,未能跟觀眾形成有效的「光合作用」的時候,幾百人坐在劇場的時候似乎是在看電視劇,或許追求電視劇的效果正是導演想要的藝術形式。因為沒有封閉性和代入感,觀眾就會本能地齣戲。

多說一點,《搜索》比較非電影化的還有明星的選擇。在中國,真正可以算得上大明星,我還找不出幾個,章子怡、鞏俐、湯唯都算。說到這裡,肯定會有人要噴我。但即使噴我,我還是要說。大明星就要有固定的「螢幕形象」,因為明星是觀眾和電影的契約,建立的是一種想像。在好萊塢這樣成熟的工業體系中,選擇明星是非常講究的。明星的「螢幕形象」需要有代入感,所以在古典時期的好萊塢,明星基本只代言一個類型角色,而中國的女演員白天可以演女神,晚上就可以扮蕩婦,今天是少婦,明天是少女。而且,最重要的一點,大明星是從不接電視劇的,中國所謂的明星大部份都已經被定位在電視劇上,充其量是大演員而已。當電視劇演員天天在我們眼前晃的時候,是不可能在螢幕上引發我們的想像。所以,在《搜索》中,當姚晨、王珞丹一出來,我就本能地想到了郭芙蓉、米萊……明星話題太複雜,打住,以後可以單獨說。

很多人說,《搜索》像是馮小剛電影。其一是因為馮小剛大部份電影的影像結構和視聽語言都比較一般,本片亦然;其二,馮小剛越來越有歷史反思精神了,嫌一部《集結號》不夠,又開始了《1942》!而陳凱歌在百思不得觀眾其解之後卻開始走起平民路線!用假裝輕鬆的方式去撩撥年輕人的神經,於是,有了《搜索》!其實,《搜索》最值得拿來跟馮小剛的《手機》做對比。很明顯,二者都是探討媒介與現代人生活的關係,但是《手機》往深里挖,問題做的很集中,《搜索》往廣度走,前者對嚴守一這個人物做的很豐富,很立體,雖然通俗,但又有很深刻的反思精神,後者對每個人都做了蜻蜓點水的描述,既有一定的反思性,又在廉價的愛情戲和家庭戲上做文章,如同五個手指出力反而沒有一個拳頭的力道足。所以,二者過招,《手機》的藝術性無疑要高於《搜索》,而且不止一點點。馮和陳無意間地致敬了下對方,但這都只是淺表的cosplay,我們寧願相信,這樣的舉動是中國電影人在資本裹挾之下,在公眾期望與自我內心之間的一次博弈。

我一貫不喜歡拿諸如歷史文化的菁英命題來去說陳凱歌之前的作品,但看完《搜索》之後,我反倒寧願凱爺深沉點,厚重點,哪管是悶騷,也不忍心看著他如此輕佻。陳大導演,你完全沒必要用一個時髦的題材去證明白己的年輕,證明白己可以赤身抱擁這個激情的時代。正如部落格上有句話說的挺好,「寧願高傲的孤獨,也不卑微地戀愛」不喜歡你的人不值得你愛,不愛你的人你努力只會換來心寒。

幾乎很多人都跟我一樣,凱爺的每一部新片出來,內心都會有一種莫名的激動,希望能看到《霸王別姬》那種令人心頭一熱的靈光閃現。但每次的結果都是默默地告訴自己內心的那個他——凱爺雖老,尚善飯,然頃之三遺矢矣! 舉報

評論