電影訊息

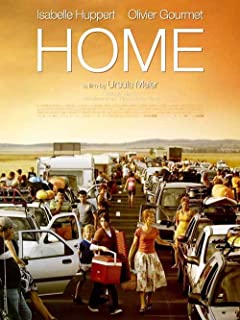

邊境家園--Home [邊境家園]

編劇: 烏蘇拉梅耶 Antoine Jaccoud

演員: 伊莎貝雨蓓 奧利維耶固賀梅 Adelaide Leroux Madeleine Budd

爱巢/边境家园

導演: 烏蘇拉梅耶編劇: 烏蘇拉梅耶 Antoine Jaccoud

演員: 伊莎貝雨蓓 奧利維耶固賀梅 Adelaide Leroux Madeleine Budd

電影評論更多影評

2012-06-26 05:09:08

意志鬥爭

這部電影被影評人稱為「一部倒著的公路電影」。公路電影(roadmovie),主要是以路途反映入生的一類電影。人生許多時候停留在一個階段無法前行,一段旅程,公路上通過所見所聞,得以重新認識這個世界。比如說《中央車站》,朵拉是個在中央車站打著幫人寫信寄信的幌子,詐騙錢財的不良老太。再一次以外中踏上了送孩子回家的旅程,而這個過程卻是對她具有一種精神上的洗禮作用。

「倒著的公路電影」倒是一個全新的名詞,不過通過影片的觀看,也不難理解,電影中女主角住在公路旁邊,固守自己的生活狀態,不願意離開,不喜歡外界的世界打破自己的寧靜,正與公路電影中主人公不斷被外界環境所改變相反。

這部電影嚴格意義上來說更應該稱為「家庭電影」,而說到家庭電影,我總會想起1998年托馬斯•溫特伯格的《家庭聚會》。導演在DOGMA誓詞中說我的最大目標是要在角色和環境中找出真理。而這部電影的核心精神正與dogma95的核心思想不謀而合。片子對角色性格的塑造和角色之間的關係的表達都是堪稱一流。電影中的母親,整天忙著日常的瑣碎,料理家務,雖然時而感覺苦悶,但也是在這種狀態下悠然自得,不希望改變。父親則是有大局觀的人,扛起了家庭的擔子,他只是希望一切都好。大女兒矛盾對立,漠視一切卻極力改變現有的生活。小女兒則在電影中扮演著旁觀者的角色。而小兒子就是不明真相,蒙在鼓裡的無知的人兒。

整部電影是圍繞著母親展開的。母親在電影裡是瘋了的,是一隻怪物,同時也是最純真的象徵。現實世界裡,她是無辜的犧牲品。我們在感嘆她執拗的同時,也會不由自主的心生憐憫。在生活中社會的變遷,高樓迭起,工業文明已經在破壞中發展到了一個極致。而對此付出的代價也不言而喻。主人公就是一個在變遷中的犧牲品。要嘛適應環境,要嘛走向滅亡,而在現代文明中我們在快節奏當中似乎已經慢慢習以為常,可是這背後又隱藏著多少的逃避與恐懼。當我們習慣在深夜降臨時無法入睡,是否會卸掉身上的包袱,而切身感受到那份殘忍與孤獨。主人公是這樣的,在幾次的爭取中,甚至在現實中開始產生幻覺,外在的侵襲已經紮根於精神深處。想要忘記,可是身邊的噪聲卻時刻提醒這是無法逃避的現實。而在家庭中,家人都是極力在幫助她的,遷就她,家裡人都希望用自己的力量幫助她擺脫困境。可同時,家人也把她看作是怪物,無法離開而又心生厭惡。對於家人來說對她的愛永遠是一條死胡同。

要了解影片主旨的確切涵義,就有必要對導演的意圖挖掘的更深;即即便存活下來的,我們已經不再是是自己,而是另一具無關的肉體。

外部的侵襲總是不可避免,曾經雄霸陸地的恐龍依然逃不過外界改變所帶來絕跡,王朝一代代的更替也總會有它的理由,沒有什麼一成不變,而當變化來臨我們應該如何抉擇?當第一個單細胞生命體從海洋到達陸地,那些海洋的規則就已經不再對它適用了,它就已經不再是從前的自己。但是自己不再是自己的生活是否真的還有意義。我們彷彿成為了一具傀儡。在《傀儡人生》中我們可以看到,真的當自己的靈魂被別人所佔據的時候,肉體不過是滑稽的道具。

由此可見,精神世界衝撞來襲的時候才最為可怕,我們曾經所生活的那個世介面臨坍塌,如果走出去就相當於來到另外一個世界,這似乎和死沒有任何區別,梵谷之死,那是他真正意識到自己已經和現實格格不入,只不過他選擇了以死亡的形式走向另外一個世界,而母親就是梵谷這樣純粹的人。

影評人和媒體給了這部片子足夠的褒獎,荷蘭十年來最好的電影。對於一個70後的女導演來說是足夠的肯定。褒獎的價值在於對人類原始精神文明的反思。有人總會覺得這個片子是不夠積極的,主人公總是一味的保守,不敢接受新鮮的事物,但事情的正反兩面來看,歷史推演,我們在走到今天這樣一個高度文明的社會的同時,我們又失去了多少,我們再也找不到和達文西、莫扎特比肩的音樂家,我們同樣也寫不出李白,莎士比亞那樣的東西。因為我們不會在堅守陣地,當看到主人公這樣純粹的人的時候,卻投來的是嗤之以鼻。其實在生活中我們每一個人都會面對抉擇,可是在社會中我們已經被沖刷的如同鵝卵石一般,自然感受不到了主人公內心的那一份純粹,與極端。詩人之死,不正是來自於內心的純粹嗎?而主角的內心同時又是強大的,如同岩漿一樣炙熱,我將用一切捍衛我的精神領土。

哲學上有一個說法是內心之外皆為虛無。而這個電影當中所展示的正是家庭對虛無的一種恐懼。他害怕走向虛無而失去了本我。故他採取一切方法,構建精神堡壘去抵抗外界的侵襲。並且在電影中實體化,影像化的處理我們可以感受到堡壘內的暗無天日,充滿了混亂與腐敗的氣息。通過這種擴大化的超現實演繹,使我們更加深刻的對電影進行反思,這一切是否有意義,帶來這一切的到底是什麼?

但從社會的角度看,我們可以感受到家庭和外界的對峙。那些絕望的時刻儘管不多,但足以毀掉一個人,在這裡導演無需用宏大的篇章場面去表現什麼。因為我們太了解惡是什麼。在那種時刻,在善惡對抗處,善之中永沒有極端的惡。這些被堡壘包圍的家庭,誰都不會負責任。但是問題不在於:惡來自何處?當惡如同萬點針尖般刺破善時,它揭示了人和歷史進步的悲劇性事實。當然,這裡沒有任何悲觀主義的因子,但也不是什麼廉價的樂觀主義。有的,只是鬥爭的意志和對其代價的清醒認識。

舉報

評論