電影訊息

電影評論更多影評

2012-06-25 02:34:00

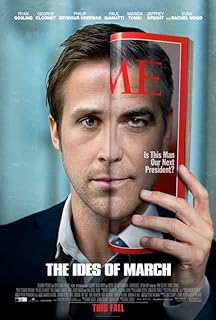

《總統殺局》——一個思辨真誠的故事

不得不說2011是喬治克魯尼幸福的一年,兩部電影同時提名金球獎,導演的片子《總統殺局》最終沒有戰勝主演的片子《後裔》,悲喜交加,他應該收穫良多。這本身就是一個幸福的故事,不過美國不是一直都一次次上演著這樣的故事嗎?伊斯特伍德、史泰龍都在演員時代成功學習到編劇和導演技能,最後成功地拍出了標準意義上的電影。真心羨慕這個尊重個人勞動的國度,因為這樣,我們才能看到《總統殺局》這樣以真誠為準則的故事。還有一點很重要,喬治克魯尼一直有競選總統的野心,而這部片子正是展示他政治願望的載體。

《總統殺局》敗給《後裔》是有根據的,有標準可以衡量。我之這麼說,是為了打破電影不可分析的大眾觀念。

我認為很重要的是全片有7處越軸,分別是第2分鐘段落裡的5次越軸、19分30秒和1小時0分28秒。有意圖的越軸意味著導演的某種拍片技法上的野心,喬治克魯尼是有備而來的,但是個人認為這樣的探索有失穩重,意義不大。電影的開頭幾個鏡頭非常重要,1是需要把清醒的觀眾帶入戲劇性情景,2是電影風格的初步確立,所以有獲獎等利益企圖的導演都會在前幾個鏡頭裡展示片子的差異化。從來都沒見過在片子前3分鐘裡就有出現5次越軸,這是種電影形式上的補缺,我不想說是創新,因為我覺得有意圖的越軸出現在片子的第幾分鐘並不重要,重要的是越軸本身為片子帶來的促進意義,比如《情書》的玻璃廠裡的對白越軸段落就是非常創新和具備審美功能的。而對於《總統殺局》這個越軸段落,我有一種鄙視的態度,原因是:1.喬治克魯尼沒有天份而又要做到特別,這樣的後果是電影充滿導演痕跡和笨拙的技法。2.越軸技巧並不能為片子帶來美感,所以作為視覺上的修飾是不可能的,所有電影裡的越軸技巧都承擔著導演的特殊訴求。而這個段落的功能是介紹男主角的獨特魅力和工作天賦,因為只有一個情節,資訊量少,台詞也沒有思辨的空間,所以只能從電影本體語言裡努力——場景上是用具有儀式感的舞台;燈光上強烈的主光源打在舞台上,明度對比強烈,視覺衝擊力強;攝影上定焦,長鏡頭,固定鏡頭,角色從模糊到清晰,是一種場面調度;台詞上出現有理解意義而無語言意義的模擬炸彈的口技,並且有反向意義,暗示情節矛盾的台詞;道具上一個主持桌從舞台上升上來入畫,也是場面調度;表演上的人物特性非常明顯。導演要用這些特殊的技巧塑造人物的特殊性,結果相反,帶給觀眾的感受是混亂,情節含糊不清,無法順利接受導演傳輸的資訊。導演想從電影本體的所有角度出發,製造出一個不同尋常具有歷史意義的電影段落,但是結果是失敗。這種失敗,顯然是幼稚可笑的,讓我對導演本身的真誠產生懷疑。第二個越軸的功能是暗示改變戲劇進展方向,是合理的,並且全景上的越軸,給觀眾帶來的錯覺非常隱蔽。第三個越軸的功能是增加戲劇張力,暗示角色的情緒,也是合理的。

整個片子都能看出導演的創新意圖。

03:08秒處的攝影,左下角只有汽車的前擋風玻璃被構入畫中,這樣增加了畫面機理上的豐富性,增加了景深空間,也增加了一點特殊的美感。

03:13處從空鏡頭路牌切到眾人舉著牌子叫喊,是造型蒙太奇,功能上即流暢地在視覺上完成轉場,又有劇情上交代競選情況的意義。這是非常普通的技法,只能說明導演具備應有的技巧。

11:54處,白天還亮著路燈,這樣是完全為了畫面美感?還是地域差異?這在重視日常生活邏輯的美國電影裡並不常見。

17:15一個人的問題切到第三人來回答,台詞辯證關係,轉場技法。功能是節省時間,增加緊湊性,延續氛圍。

20:54大特寫主角看著外面,畫外音是酒吧內的談話聲,對話2回合後,才轉到酒吧談話的場景。有一點閃後的意義,音畫關係的一種,時空關係是省略可衡量的時間,轉場到附近的空間。

35:18背景是紅白相間的透光美國國旗,兩人剪影爭辯。張力的畫面表現張力的情緒,很吻合。

01:13:41攝影上,用透過雨水的斑點光線灑在主角的臉上,非常美。用繁雜的畫面表現角色焦慮的內心,特殊的畫面暗示情節的轉變,非常合適的選擇。

01:34:30長達47秒的推鏡頭大特寫。以運動鏡頭結尾在電影裡並不少見,而現在看到的是,導演利用推鏡頭結束電影,留給觀眾一個開放式的結尾,引發大家去思考。真正的主角不是角色,而是角色的內心,或者說是所有美國人的內心。

又是美國一個積極意義的電影,生與死,善與惡,導演最後給出一個明確的答案:我們應該無論如何也要追尋正義。導演沒有明確交代結局,是因為他想說現在美國人民就站在主角的立場和時間點上,電影上的最後一分鐘就是公民們目前的現狀,暗箱操作、桃色事件,全世界的政府都充滿了對人民的欺騙。電影的真正結局應該是美國人想要的結局,也是人類最後的結局,真正的民主。不過回到電影本身,導演已經成功引導觀眾看到了結局,主角在現場直播里道出了總統犯罪的原委,正義獲得了最後的勝利。從幾點可以得出這樣的結論:1.推鏡頭。推鏡頭是增加張力的手段,說明此情節此時面臨的危機,同時也含有一定的正面意義。2.主角的表情。自信,希望。3.從台詞和劇情上推理。09:42處的台詞,主角說:「……只有他(備選總統)才能真正為生活做出改變,即使是為那些恨他的人。他要是輸了,我根本不在乎。他必須獲勝。」記者說:「否則呢?世界就要毀滅?根本沒什麼影響,一點也沒有,人們還是過著日常生活 ,起床工作吃飯睡覺,然後還是繼續工作。要是他獲勝了,你就能在白宮工作。 他要是輸了,你就得回到華盛頓K街為諮詢公司工作。這才事實,你還沒對這傢伙投入感情前,一定很清楚這一點。莫里斯是個政治家,他是個好人,那些人本性不壞,他只是也會讓你失望。」主角聽到這話的時候內心已經開始自省。33:40處的台詞,「州長,我和PAUL還有有區別的。PAUL一心求勝,他會不顧一切來贏得勝利。」「你不會嗎?」「我只會為我相信的東西拼命,但我首先要相信一切的動機。」最後,總統犯了罪,失去了主角的信任。主角最後把PAUL踢出去,其實是為了保護這個好人。01:27:43處,PAUL說:「看看你,成長得如此迅速。」主角深情地望著PAUL說:「因為我有最好的老師。」……PAUL說:「……(我的)年薪百萬,沒人會來給你搗亂。」主角說:「聽起來如釋重負。」01:30:00處,總統在上面牛皮吹上天的時候,主角冷冷在興奮的人群里看著他。主角得到了一切,但是仍然無法開心,因為他其實並未得到自己想要的生活。01:31:15處,新的女孩來報導,台詞里有一句「和總統沒有關係。」這句話隱藏著導演對政場健康秩序的渴望,坦白了導演的觀念。01:32:13處,記者問主角:「難道我不是你的朋友嗎?」主角說:「你是我最好的朋友,ida。」故事的一切罪惡的發生,記者承擔了必須的一環,但是錯並不在記者,在記者說明白己不是主角的朋友之後,主角仍然說出此話,說明主角心裡已經發生蛻變,內心此刻存在的是善,故有了此後坦白的行為計劃,並在坦白後能依靠記者的工作一起獲得成功。還有更多主角去參加婚禮等主觀描寫暗示角色內心的希望。

一個思辨真誠的故事,最終出自一個並不真誠的導演之手,這顯然是反諷的。帶有如此強烈的出位慾望,只能說喬治克魯尼具備政客應有的狡詐。重要的是此劇本是改編的,幾乎和喬治克魯尼沒有大的關係。

藝術作品的優劣在於藝術家在說什麼,和如何去說,其中有多少是真誠的。

「然後我們從來都沒有產生過的分歧是,我們應當為下一代留下怎樣的世界,是更好的世界,還是更糟的。」——《總統殺局》

評論