電影訊息

電影評論更多影評

2012-05-31 02:18:09

淺談郵差與隱喻 11年12月

一、《郵差》的類型與主題

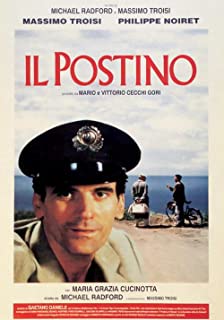

《郵差》上映於1994年,地區覆蓋法國、義大利和比利時。故事發生在二戰期間,馬里奧是義大利一個小島上漁夫的兒子,內心單純而嚮往遠方未知的世界。著名的智利詩人聶魯達因政治問題而被迫流落聖安東尼島。正由於這個契機,馬里奧成了為聶魯達送信的郵差,一來二去,馬里奧以其淳樸、美好的個性,和對詩歌的好奇與熱愛,而成為了詩人在當地最親密的朋友,從聶魯達身上,馬里奧學到了比喻和詩,也因為作詩而贏得了島上最美麗的女子貝爾多的芳心。後來,聶魯達的通緝被撤消,帶著愛人返回了智利。馬里奧又再次回歸了平凡的島民生活,但是他的生活和心靈卻因為聶魯達的影響而改變了,在一次政治暴動中,還未與兒子見面的馬里奧不幸喪生。當詩人重返聖安東尼,一切都那麼平靜,聽到馬里奧生前為他錄的島上最美的聲音,陷入了回憶。在當初與馬里奧討論詩歌的海灘,如今只有詩人單薄的背影。

或許很難定義《郵差》的電影類型,有人說它是傳記,講述了詩人聶魯達故事和個人魅力;有人說它是愛情片,展現了馬里奧與貝爾多了淳樸卻又不失浪漫的愛情;有人說它是喜劇片,因為島上居民的單純或者說無知而上演了一出出鬧劇,台詞令人捧腹;還有人說這是風情片,無論是音樂還是畫面,對於大海和島嶼美麗的風光表現都令人動心。

詩人帶給郵差的是一種心靈的重生,郵差對於詩人的影響也讓人動容。我很喜歡有評論者形容他們的關係像是「父子」,流亡中內心掙扎不被理解的聶魯達碰到了單純樸實的馬里奧,父親教導孩子愛自然,用詩歌歌頌自然和愛情,幫助他建立家庭;也在馬里奧這個「兒子」身上得到了安慰和感化,這樣的影響是相互的。另一種評論說這部電影講的是「聶魯達和他的一個超級粉絲」,從偶像和粉絲的角度來看的確如此,從集會電影中看到光環縈繞的著名詩人,要簽名,崇拜等等馬里奧就是一個粉絲,聶魯達則被包裹了很多明星的光環。馬里奧作為包括他上司在內的聶魯達的粉絲群中的一個,通過這個身份獲得了某種集體認同或者歸屬感,而且他享受了一個跟偶像接觸的特別待遇。

帶著批判的眼光,我們從電影中看到的是一個和藹、智慧、懂得愛、民主的詩人聶魯達,對於這樣一個共產主義者兼詩人的態度有明顯的偏向痕跡。換句話,島民的無知與聶魯達的智慧和善意的對立很鮮明,馬里奧變成了受到「偉大詩人」教化的平民大眾。詩人的形象過於完美化,或許是那個年代對於「英雄」形象塑造的一個固有定式。

二、《郵差》中的隱喻

郵差中最精彩的幾個片段,充滿了詩人和郵差之間有趣的用隱喻的對話,觀眾最飛舞著得語言文字中感受到隱喻的魅力。例如詩人第一次向郵差解讀「隱喻」,說:「天空在流淚」。郵差馬里奧第一次明白原來這就是隱喻,生活中的萬物相互關係和交疊就是隱喻的表達,他第一次感受到隱喻帶來的震撼。從這一次開始,馬里奧變成了詩人聶魯達的「徒兒」,兩個人之間用隱喻的一問一答惹人捧腹。

在海灘,馬里奧在聶魯達的引到下說出了「在詩的波浪里搖曳」的隱喻。這個過程中,觀眾也跟著他們的對話對隱喻有了更深刻的了解。聶魯達對暗喻的簡單定義是:「當你說一件事的時候卻用另一件事情來類比」,「人並不關心事物是簡單還是複雜」「馬里奧,我不能用其他文字來解讀它,解釋永遠達不到詩歌刻畫的那種自然感覺」。 「如同短劍一般的暗喻,鋒利如犬齒,割裂處女膜,詩歌會把它煽動性的唾液留在處子的乳頭上。」

電影極大展現了隱喻語言的魅力,不僅僅在詩人的詩歌裡,在平民的生活中,隱喻也是無處不在的。「他用他的隱喻把她的心弄得像個火爐,那個人僅有的財產就是他腳趾間的髒東西,他腳上滿是細菌,嘴裡滿是魔咒,剛開始還說的很清純:她的笑容就像蝴蝶飛。但現在竟然說她的乳房像兩團燃燒的火!」這是貝爾多的姑姑對聶魯達控訴馬里奧的一段話,很諷刺的是她恨馬里奧用的隱喻,遏止他接近貝爾多,但是在她的控訴中卻穿插了很多個隱喻。

可見,隱喻已經已經滲入日常,用隱喻的表達成為自然而然的事情,它或包含著「移情」,或隱藏著抱怨,把抽象的感覺具體成世間萬物。

三、「隱喻」在現代生活中的表現和意義

亞里士多德在《詩學》中說:隱喻,是指以他物之名名此物。隱喻之所以有力量,是因為它能使人們將抽象的觀念具體化和人格化。

除了詩歌外,在《郵差》中我們看到各種情境的比喻,聶魯達的詩歌裡,馬里奧的腦海里,姑姑的憤怒里,郵局老闆作為「共產主義支持者」的發言裡,「偽君子」DI Cosimo先生的挖苦裡……電影中聶魯達教會我們隱喻可以表達對自然的理解,表達愛意,可以展現難民的疾苦以召喚同情,可以煽動是非等等,這裡就文學、思維、傳播和廣告方面談談隱喻在我們現代生活中的表現和影響。

1、隱喻與文學

從文學的角度,隱喻與詩是不可分離的。馬丁•路德•金當年的演講《我有個一個夢想》:「……夢見有一天農奴的孩子和農奴主的孩子親如兄弟般同桌而坐……」,他是絕對是一個善用隱喻的大師,在這個演講中,聽眾隨著他的抑揚頓挫的語言的波濤里「蕩漾」,這樣一幅黑人解放,人人平等的畫面在腦袋中如蒙太奇般放映,語言不僅僅是語言,藉助隱喻完成了一整個意境的傳達。

2、隱喻與人的思維

「所有文化其實都離不開隱喻式的思考和想像,只要有語言,隱喻便無處不在。」 現代生活的特徵帶給隱喻的表現形式也更加多樣化。從傳播學角度,媒介的傳播使命要求對知識和資訊的傳達,形容詞不可避免的出現在傳達過程中,媒介傳播塑造了人們周圍的輿論環境,生產了一個個形容詞。在新的隱喻觀中,隱喻不再僅僅是語言的附庸,而成為了人們日常的一種思維方式。

語言表達和思維都受在一個隱喻的系統中維繫。從流行語中可以略知端倪,像是「浮雲」為人熟知,人們不會認為它是風景而它本身已經抽離了原物,通過類比或者隱喻它有了一個廣為接受的新內涵,這個詞涵蓋了人們內心的對事無奈的情緒,甚至說它有些阿Q精神。

思維跟隨語言進化,人們普遍接受隱喻的思維,它在不經意中融入日常。我們常說到的中國的四大火爐---四個夏季酷暑

的城市,對於這樣隱喻的意象聯想已經順理成章。

3、隱喻與人際傳播

人際傳播,是人類傳播的子項目,意指發生在人們之間的傳播活動。

人與人之間的溝通是一門藝術學問,曉之以理,動之以情。有人話裡藏刀,有人言有禪意,人們常常處於一種無法坦誠對話的狀態,對長輩、師長、上級,常常是內心和禮貌或權威之間鬥爭,權衡它們之間的一種方式就是隱喻;長輩對晚輩的開導、教育也常常用到隱喻的方法,不像直接比喻那麼顯露聲色,晦澀之中暗含禪意,因而讓聽者可以有餘地回味和反思;同級之間的隱喻甚至可以作為暗號,玩笑,讓溝通跟富有趣味。

梅蘭芳不願給日本人唱戲,蓄鬍以明志,這種行為本身就具有隱喻的內涵,它是無聲的對權威的抗爭。「觸龍說趙太后」也是用隱喻把說服的藝術發揮到極致。

在現代生活中,隱喻發生作用的機制就是對於意義的轉換,不管是追求「婉約」表達的個人浪漫主義詩歌,還是追逐造夢於大眾的商業廣告,隱喻都發揮著不可小覷的作用。 舉報

評論