電影訊息

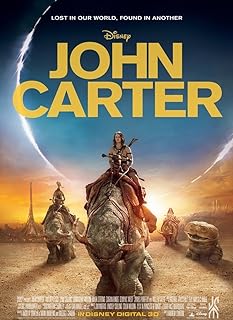

異星戰場:強卡特戰記--John Carter of Mars

編劇: 安德魯史坦頓 Michael Chabon

演員: 詹姆斯柏爾福 馬克史壯 泰勒基奇 琳恩·柯林斯

异星战场/异星战场强卡特战记(台)/异星争霸战尊卡特传奇(港)

導演: 安德魯史坦頓編劇: 安德魯史坦頓 Michael Chabon

演員: 詹姆斯柏爾福 馬克史壯 泰勒基奇 琳恩·柯林斯

電影評論更多影評

2012-05-23 06:36:35

相關影訊

IMDB評分 7.0/10 from 34,719 users

幕後製作

科幻電影的鼻祖

2012年是巴勒斯所創造的「約翰·卡特」角色誕生100週年紀念,這名超凡的宇宙英雄,以其神奇的冒險經歷,給一代又一代的讀者帶去了新奇又刺激的難忘體驗。當年「約翰·卡特」這個人物一經面世,就曾引發社會轟動,不但改變了美國科幻小說的格局與發展,更影響了無數後來的好萊塢科幻大片。這其中就包括喬治·盧卡斯導演的《星球大戰》,與詹姆斯·卡梅隆導演的《阿凡達》。前者曾在1977年接受《滾石》雜誌的採訪時表示:「我在埃德加·賴斯·巴勒斯小說的啟發下打造了一個奇幻世界」,而這個世界就是《星球大戰》;後者則在2009年接受《紐約客》雜誌採訪時自曝:「我想根據埃德加·賴斯·巴勒斯筆下的《火星上的約翰·卡特》來打造《阿凡達》」。

時光荏苒,現在約翰·卡特已經成為一個橫跨流行文化平台的英雄範例。從小說到漫畫,繪畫到動畫,電視到如今的電影,這個角色曾深深影響20世紀,還有那些最富想像與創造力的人。

作為一個從小就喜愛「火星傳說」系列小說的粉絲,奧斯卡獲獎導演/編劇安德魯·斯坦頓解釋了他將約翰·卡特帶上大螢幕的緣起:「我在10歲時偶然讀到這些書,立即就愛上了故事的概念──一個人類來到火星,在一個陌生的新世界遭遇到各種神奇的生物。陌生人身處陌生之地,這就是冒險與科幻的浪漫之處。我一直都覺得如果能看到這個故事呈現在大螢幕,會是多麼的驚艷。」

「《異星戰場》是一部融合了浪漫溫情、激烈動作、壯觀場面與政治陰謀的宏大史詩,」斯坦頓繼續說:「因為原作出來的時間太久遠,它也成為了不少故事的起源──一本在漫畫誕生前出現的漫畫書,一個在『冒險』成為一種故事類型前誕生的冒險故事。」

安德魯·斯坦頓曾導演並聯合編劇了迪士尼·皮克斯的動畫力作《機器人總動員》,它曾榮獲奧斯卡與金球獎的最佳動畫長片(2008年)。斯坦頓也因劇本而獲得奧斯卡提名。他執導的第一部影片是迪士尼·皮克斯的《海底總動員》,也獲得了奧斯卡最佳原創劇本提名,並最終擒獲最佳動畫長片小金人(2003年)。斯坦頓還擔任過《玩具總動員》、《蟲蟲危機》、《玩具總動員2》、《怪獸電力公司》、《美食總動員》與《飛屋環遊記》的編劇與/或執行製片人。

威廉·達福在本片中飾演塔斯·塔卡斯,對與斯坦頓合作談論到:「我之前與安德魯合作過《海底總動員》,即使當時只是配配音,他也做足每個鏡頭的調度與進展工作──他是個了不起的多任務處理者。所以當他和我談起這個項目,以及它的呈現狀態,我聽得很興奮。因為我知道他能說到做到。他關心電影的進展,他熱愛這個項目,這個故事。」

神奇的製作過程

作為無數科幻電影鼻祖的「約翰·卡特」,其實從1930年代起就有電影製作者想將其搬上大螢幕,可都由於或版權或技術或資金的原因擱淺;如今影片終於經由迪士尼影業製作,即將登陸全球影院。而其今年上映之時,也恰好原著小說出版100週年。

《異星戰場》的拍攝於2010年1月4日在英國啟動,伴隨而來的是公眾的興趣高漲,及粉絲網站關注劇組的一舉一動。在英國的所有拍攝都在松木片場進行。

4月下旬,製作組移師到美國猶他州繼續進行了12周拍攝。那裡迷人的自然景色與神奇的地貌皆被捕捉進電影中。雖然《異星戰場》中有大量的電腦特效,但攝製組在拍攝時還是想儘量利用真實的地點與風景。製片人吉姆·莫里斯解釋了原因:「我們想儘可能的在真實的地貌進行拍攝,並減小數位場景的建設,才能讓觀眾感到角色們都身處真正的地方。我們希望這樣能讓故事的真實性更進一層,加強電影的可信度與現實感。」

而在拍攝現場,傳統的電影拍攝與電腦特技魔力完美結合,使得安德魯與他的製作團隊給這個故事注入鮮活的生命。對藝術指導內森·克勞利來說,影片伊始的挑戰就是要為火星上的三個族群創造出三種截然不同的文化。「我們要著手的是火星上最主要的三個族群:佐丹格、希雷姆與薩克。由於有三種文化,我們也需要三種不同的建築物。例如,我創立了自詡的『古代摩登主義』,並將它放大,給三米多高的薩克族使用。我以60年代的現代主義建築作為靈感,將它們轉化成加大的火星版本,然後將這些建築毀掉,就創造出破碎的火星城市。而當我們找到了真實的外景地後,這個點子就得到了發揚光大,因為我想要自然的地貌也成為建築的一部份。」

服裝設計師瑪耶斯·C·魯貝奧在為《異星戰場》設計戲服時,最大的靈感來源就是導演安德魯·斯坦頓。她解釋道:「安德魯的想像來自火星!就好像他去過火星一樣,而我們必須試著記錄下他腦海裡的全部細節。他非常有遠見卓識,是個很好的合作者,也懂得我做的每件事的重要性。」

而為一部幻想類型的影片工作,也給了瑪耶斯極大的創作自由。「我想在科幻中體現出古代感,它必須是充滿創造力與色彩的奇異想像。火星人佩戴飾品、頭飾的方式,甚至是他們服裝上的元素都對影片有重要影響,同時體現出兩個城市人們的不同之處。我做了大量的調查工作,最後我們為不同族群設計的主要形象都既實際又引人注目。」

有了服裝,讓角色成為現實的重任就落在導演與演員身上,當然也得需要視覺特效大師與化妝魔法師們的幫助,為角色注入個性與特色。對男女主角泰勒·克奇與琳恩·柯林斯來說,他們在螢幕上是以人的形態出現,因此直接表演即可;但包含大量的勞動力付出。「這是我演過最消耗體力的角色了,」克奇說,他飾演的約翰·卡特來到火星後,就擺脫了地球引力的限制。「彈跳、打鬥、擊劍…… 我是說,幾乎每一場在火星上的戲,我都吊著威亞。」

「他們變著法子吊起我們,」琳恩·柯林斯說,她飾演的火星公主不但高貴美麗而且英勇無懼。「拍完本片,我覺得我的恐高症已經被完全克服了。」

對於那些飾演火星薩克族的演員來說,拍攝過程就要複雜得多。例如威廉·達福飾演的塔斯·塔卡斯,他在螢幕上是一個三米多高的火星人,長著四隻手,大大超出約翰·卡特的身高。在拍攝現場,達福就踩著高蹺來模擬角色的高度。他的身上穿著佈滿黑點的灰色特製連身衣褲,動畫師們通過那些小點捕捉到動作,然後在後期製作中重建他的肢體行動。同樣,他的臉上也佈滿黑點,左右兩邊還各有一個攝影頭,來捕捉他的面部表情。

「他們真的很願意參演,」製片人科林·威爾遜說:「我們在一開始就有告訴過薩克角色們他們需要經歷的拍攝過程。但當他們和安德魯開完會走出來後,都會問:『在哪兒簽合約?』我想這都是因為那些角色被寫得非常吸引人,刻畫得絲絲入扣。對演員來說這是一次獨特的體驗…… 一次獨一無二的機會來演繹一個從未被搬上螢幕的故事;一起創造一個前所未見的世界。」

而導演安德魯·斯坦頓則對於能將這樣一個全新世界搬上大螢幕,並能為觀眾帶去愉悅與激動──就和他小時候第一次讀到這個故事時的興奮一樣──感到非常高興。「我的目標是想讓觀眾信服這個世界,」他說:「相信它真實存在,就是那種你讀到的最精彩的幻想小說帶給你的感覺……那個世界,它會是什麼樣子……?」

花絮

·本片是曾經執導皮克斯經典動畫電影《海底總動員》和《機器人總動員》的安德魯·斯坦頓的首部真人電影。

·影片改編自著名科幻作家埃德加·賴斯·巴勒斯創作的小說,原小說發表於1912年。原著小說一共有11本,本片根據該系列小說的第一本改編而來。

·這是約翰·卡特這個人物第一次以真人電影的方式登上大螢幕。而他登上大螢幕的這一年,也恰好是這套小說的100週年紀念。

·男主角泰勒·克奇在影片的拍攝期間,因為嚴格遵守製片方的食譜和進行身體訓練,而忍受了痛苦的肝臟問題。到影片拍攝結束,他瘦了30磅。

·影片最初的標題是《火星上的約翰卡特》(John Carter of Mars),可是安德魯·斯坦頓卻將它改成了《約翰·卡特》(John Carter)。

·這是迪士尼旗下製作的第三部被評為PG-13的真人電影,前面兩部是《加勒比海盜:黑珍珠號的詛咒》以及《波斯王子》。

·喬·哈姆和喬什·杜哈明都曾經是扮演約翰·卡特的人選。

評論