電影訊息

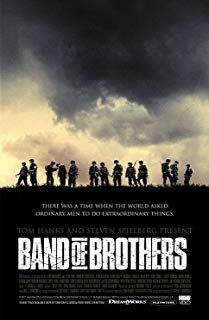

諾曼第大空降--Band of Brothers

編劇: Stephen Ambrose Erik Jendresen Bruce C. McKenna

演員: 史考特葛萊姆

兄弟连/战火兄弟连/诺曼第大空降

![]() 9.5 / 331,121人

705分鐘 (10 parts)

9.5 / 331,121人

705分鐘 (10 parts)

編劇: Stephen Ambrose Erik Jendresen Bruce C. McKenna

演員: 史考特葛萊姆

電影評論更多影評

2012-05-05 20:26:10

一點不合時宜的影評

我差一點就用了「當代的男孩」這樣不當的措辭。在班裡放這部片子,全班幾個男生居然是最不感興趣的,他們在後面打PSP,聊天,士兵陣亡或者受傷慘重的時候他們嘻嘻嘻地笑。十七八歲的年齡,在當年受戰火侵襲的各國已經可以從軍了,真不知幾十年前的人們拿命換來的和平歲月變成了什麼樣的東西。

這是一部由老兵回憶記事改編成的作品,因而不用擔心任何細節的誇張處理或者不實,每一處打動我們的地方,在時光的那一頭都曾經發生過。

印象最深的一集是第六集,Bastogne. 簡直就是催淚彈。被一槍打中咽喉的小兵茱莉亞n還是處男,戰友Babe不得不眼睜睜看著他掙扎至死。晚上在戰壕里,這個老兵紅著眼睛說「我答應他了,會把他的東西帶給他媽」,我眼淚一下就掉下來了。很難想像如果我親密的姐妹就這樣死在我眼前會是怎樣強烈的悲痛衝擊,現在習慣了充盈的物質與安逸環境的我們對生命或是情感的認識都已太過趨近於麻木。

醫生尤金的心理經歷數個起伏,他原本也是位平凡無奇的美國青年,

偶然被選作醫務兵,便擔起了戰場中扮演上帝的巨大使命。一聲聲「Medic!」的呼叫中挾帶著最深的恐懼與無助,而手無寸鐵的他則穿越重重彈火,第一時間為傷員包紮、安撫他們的情緒,然後再從不可能的情況中將其救出,送往後方。我一直在想,如果他受傷了怎麼辦,他卻從來沒有讓戰士們的信任託付出現哪怕一絲裂隙。入伍前過著平靜生活的尤金也不會設想到有朝一日自己身上會出現如此魄力,人人都在罵這該死的戰爭,不爭的事實則是戰爭鍛造了太多英雄。

當地姑娘芮妮可說是醫生身邊唯一一樣美好的東西,她溫暖的笑容與巧克力足以融化堅冰,她才是後方給他力量的所在。然而一場轟炸後,她死了,正因見證太多殘酷而處於心理極限的尤金只找到姑娘的頭巾。然而他卻沒有崩潰,對比起現在動不動因為失戀失業就跳樓臥軌的人們他顯得睿智勝過任何暢銷心理書刊作家,不過其實普普通通的一個小伙子不大可能找到任何深邃智慧的心理定律來自救,他僅僅是忠於職守而已。夜晚歸來,他第一次喊了戰友的暱稱,在身邊僅剩那頭巾一塊織物的情形下將它撕作繃帶為戰友包紮,又一次,只是做了他該做的。我猜想,當人們有更多選擇的時候,便會偏離最正確的那一個,人類文明越趨近出神入化的地步,大家就越迷茫。手拿星巴克咖啡坐著地鐵卻還不清楚將來要往何處去、生活應該怎麼過,而一個一無所有、目睹親密的朋友接二連三受傷陣亡的年輕士兵卻懂得恪守「try to do my job」。

或許中國教育的內容與形式決定了大部份群眾對生命的態度,我的體會是我認識的大多數人,形形色色年齡不同身份不同所受教育程度不同的人都有一個共同點,就是本能地將生命劃分為「與自己有關」和「與自己無關」兩個群體。前者受傷、死亡,他們會異常感同身受,盡己所能去救助,起碼也是表達深切的同情,比如「家人」「親朋」「同胞」「國人」這般字眼往往是激起他們同情心的來源;而後者於他們則好似路邊的草木,沒錯,你當然不會希望看到路邊草木被砍伐傷害,不過要真的發生了你也不會有太大感覺。而「平等」之類在他們眼裡就是個空泛的笑話。我不覺得自己有多麼睿智高尚,僅僅本能地感覺如果這樣的想法佔大多數的話這不會是一個健康的社會。

如果在豆瓣溜躂一圈的話不難尋到「兩國交戰,即便是邪惡如納粹的一方的士兵大半也都是無辜,發戰國的民眾不見得就不是受害者」這樣的看法,然而關上網站走進入群,比如坐在電影院裡看一部流行的抗日題材電影如金陵十三釵,聽見的卻大多是「日本人真該死!」。打開QQ,不少群里肯定都有一窩蜂的轉發「XX日是小日本上映XX電影的時候,是中國XX祭日,是中國人就抵制小日本!!」這樣盲目而且內容實則空洞的仇恨到底意義何在,想必沒有人願意去探究,卻也沒有人能夠使其停止。反觀參與二戰的美國士兵,第9集片頭老兵們談論「為何而戰」,其理解已然超越不少所謂的大師與學者吧:「我曾自己想過很多次,那些德國兵裡面說不定有很多人可以和我成為朋友,我們經歷相似,喜歡相同的東西,性格脾氣可能都差不多。而他們只是在盡他們的本分,我也在做好我份內的事,僅此而已。」

好吧,這不是一篇有技術有炫目語言大家喜聞樂見的影評,思路恐怕也一如既往有很多漏洞。只是我忽然發覺這是一個喜歡和史實沒大有關係的抗日片多過喜歡紀實的兄弟連的時代,所謂的歷史對人們來說逐漸變成了眾多消遣之一。希望有一天有強人以幽默戲說的方式講述二戰時,有人能為同樣慘死的日本士兵嘆一口氣吧。

評論