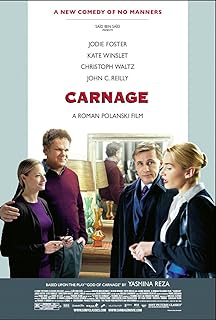

電影訊息

電影評論更多影評

2012-03-24 00:18:44

世界不因討論而改變

波蘭斯基的電影一向給人以陰沉灰暗的印象,即便是略帶溫情的《霧都孤兒》,也被倫敦難以散去的霧霾所籠罩。片名叫《殺戮》也不奇怪,這樣一位特立獨行的導演向來不吝展示人性中惡的一面,影片中自然不乏大膽的暴力鏡頭和詭異的心理狀態,所以一早我就做好了裹在被子裡寒毛豎起冷汗直冒的準備。

只是《殺戮》著實出乎了我的意料。全篇唯一的暴力場面就是小孩打架,唯一的武器就是一根樹枝,唯一的傷害就是兩顆門牙。沒有惡棍,沒有陰謀,沒有扭曲,沒有極端,沒有邊緣人性,沒有絕境心理,有的只是四個衣冠楚楚紳士淑女之間從頭至尾的唧唧歪歪,從極簡的形式來看像一出舞台劇,從穿插的笑點來看又像一集情景喜劇。天知道殺了什麼東西又戮了什麼玩意兒。

不過,要是忘記片名,這電影看似平淡如水,似乎也有一種奇異的魔力,叫人在喋喋不休中欲罷不能。人們之所以愛看情景喜劇,是因為它貼近現實生活,所有雞毛蒜皮的小事和煩惱蕪雜的心態都可以在觀眾心中引發共鳴交互。本片就是因為一次平常的糾紛引起兩個家庭苦惱抱怨大爆發,四個人的個性特色極其鮮明,這樣的人物形象很容易投射到自身、家人、同事等等,或者是上海老娘舅中的那些主角,鮮活生動如在眼前,絲毫沒有「高於生活」的距離感。

更重要的是,影片揭示了日常生活中一個令人心寒齒冷的真相,也就是人與人之間的交流完全是無用功,討論不會導致世界的任何改變。這麼說恐怕會令許多辯論高手談判專家坐不住,但電影的事實明明白白擺在眼前,兩對男女一開始外表親和努力討好尋求認同,但是每個人自身的思維習慣和價值體系又把對方毫不客氣地拒之門外。

《巴別塔》說的也是溝通的障礙,但是它更大而化之地通過語言、民族、文化的差異來探討。從這點來講,《殺戮》的討論更加深刻,也更具有普遍意義。因為四名主角都操著同一種語言,住在同一個城市,從經濟條件看應該都屬於中產階級,社會地位恐怕也差別不大,但就是外在那麼類似的四個人,在化解一個小小矛盾的過程中卻困難重重,意見始終無法獲得統一。即便是朝夕相處的夫妻,說到痛處居然也會撕破臉皮反唇相譏。所以看似和平的室內討論,其實是在同室操戈;看似恩愛的夫妻關係,其實也是同床異夢。

之所以會出現這種現象,是因為每個人都自以為站在了道德的制高點,自以為自己的價值觀可以凌駕他人的一切。和平愛好者看不慣學校幫派,動物保護者看不慣拋棄倉鼠,利益至上者看不慣道德說教,平等主義者看不慣職業歧視,所有的人都互相看不慣,認為對方的行為和觀點觸犯了自己的道德底線,一定要對方按照自己的道德規範行事才肯善罷甘休。仔細想想,我們真實生活中實在不缺少這樣的人,就算是我們自己,又何嘗沒有因為一些並不傷大雅的觀點不一而表現得痛心疾首與家人朋友同事不歡而散日漸冷漠不相往來呢?

這樣看來,「殺戮」或許可以解釋為一種語言的暴力,一種價值觀的衝突,每個人持著道德之劍互相砍殺,刀光劍影之中不見血肉橫飛,只有滿屋的酒氣和一地的嘔吐物。只是肢體的暴力可以決出勝負,語言的暴力的結局只能兩敗俱傷。所謂文無第一、武無第二、就辯論這件事來說,過過嘴癮可以,認真你就輸了。

片頭片尾的安排實在妙不可言,也避免了讓本片完全淪為舞台劇的可能。鏡頭只是遠遠觀望,聽不見孩子們說話的內容,也幾乎看不清動作細節,暴力的背景也是一派綠色和平的和諧景像,令人想到在室內的談笑背後卻反而是一番肅殺的氣氛。這更進一步證明,比武鬥狠遠比比文鬥口容易和解得多,到底哪個文明哪個野蠻,也是值得商榷的事情。

紅袖添飯在評論《雨果》時說,獲獎後的老馬丁成了無所羈絆的老頑童,不再卯足勁要追求認可,而是以俏皮的姿態玩電影於股掌之間。評論也同樣適用在波蘭斯基的身上,早已集大滿貫於一身的他也過了圍著獎項轉的年代了,自然可以拍出《殺戮》這樣創新而不造作、深刻而不沉重的小品來與影迷同樂。從這點來講,如果沒有那些金人金獅金熊之類的東西,或許電影更加幸甚。

評論