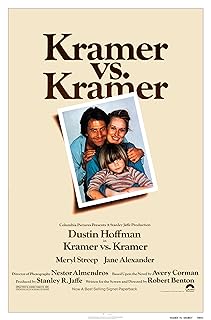

電影訊息

克拉瑪對克拉瑪--Kramer Vs. Kramer

編劇: Avery Corman 羅伯班頓

演員: 達斯汀霍夫曼 梅莉史翠普 珍亞歷山大 Justin Henry

克莱默夫妇/克拉玛对克拉玛/克蓝玛对克蓝玛

導演: 羅伯班頓編劇: Avery Corman 羅伯班頓

演員: 達斯汀霍夫曼 梅莉史翠普 珍亞歷山大 Justin Henry

電影評論更多影評

2012-03-05 17:02:06

家庭角色的解構與重構 ——從女性主義角度解析《克萊默夫婦》

女性主義一詞,最早出現在法國,意味著婦女解放,五四時,傳到中國。女性主義是指一個主要以女性經驗為來源與動機的社會理論與政治運動,所追求的其實就是在全世界範圍內實現男女平等。女性在社會各個領域都處在與男性不平等的地位,如政治、工作、教育等,而即使是在家庭中,女性也處於與男性不平等的地位,女性通常作為一種居家的角色出現在家庭中,掌管家庭內部的瑣碎雜物,而男性作為在外闖蕩,養家餬口的角色。可以說,女性的天空只有家庭,而男性的天空覆蓋整個社會。

從70年代末期至80年代,美國影壇掀起一股女性主義電影風,形成這一股風潮的原因主要是70年代開始盛行於美國的女性主義思潮以及女性解放運動。許多優秀的女演員也在這一段時期留下了許多膾炙人口的作品:這些女性自身也受到女性主義的影響,她們不願意再以充當螢幕花瓶為滿足,願意向複雜而有深度的女性角色挑戰。

因為女性電影還在發展階段,所以想下一個準確的定義比較困難,現在普遍認同的女性主義電影的定義是:探討女性活動、女性題材的電影。在一些女性電影當中,導演擅長刻畫女性情慾,這會讓有些觀眾將其誤解為為男性服務的情色電影,其實這跟男性所表達情慾是有差別的,女性主義電影探討的是心靈,關於情慾的描述不是攝影機對女性身體的描繪而是女性對自身身份上的尋找、認同。女性主義電影通常是以女性為其主角,描寫這一些女性在父權以及時代的傾軋下奮力求取生存尊嚴的故事。

關於女性主義的電影有很多,如《陌路狂花》《永不妥協》等,這些電影中的女主角都是以比較激進的方式最後獲得了社會對自己的尊重以及靈魂的自由,雖然這些都是典型的女性主義電影,但是我更想分析的是另外一部電影《克萊默夫婦》,雖然在電影分析上,電影《克萊默夫婦》更注重的是家庭倫理以及家庭成員關係,而且整部電影之中只有三分之一的篇幅涉及女主角看,影片沒有具體反映女主角離家前的婚姻生活,也沒有正面關注她離家後自我掙扎、重獲自信的艱辛過程,雖然並不是一部側重反映自我實現、獨立意識覺醒的女性主義影片,但我認為這部影片是可以從女性主義的角度來解讀的,因為當今女性主義最基本的體現就應該在家庭關係之中,在家庭關係中與男性權利的對比下,女性主義才顯得有意義。

《克萊默夫婦》是1979年拍攝的美國的經典家庭倫理片,而當時美國的離婚率越來越高,《克萊默夫婦》的出現,是對美國當時家庭關係的一種反思。該影片的英文片名直譯為中文是《克萊默對抗克萊默》,這個片名直接反應了問題的矛盾點,即男女主角在婚姻家庭中的抗衡。影片中的喬安娜是一位獨立意識較強的女性,婚後她聽從丈夫的意見放棄了自己的職業來照顧家庭和孩子,但她逐漸感到迷茫,卻無法與丈夫溝通。8年的婚姻之後,她決定走出家庭,找尋自己的價值,最終找到了工作,也重新找到了自信和自尊。

喬安娜是具有獨立意識的女性的代表,她的出走也代表了這類女性對傳統家庭角色的反抗和不滿,她拒絕繼續做一個賢妻良母式的傳統女性,同時堅持認為作為女性同樣擁有追求自我價值和個人發展空間的權利。影片開始,喬安娜滿臉憂鬱,燈光陰沉昏暗,此時的喬安娜正深陷在追求自我價值與母親角色的兩難之中,但最終她選擇了追尋自我價值。喬安娜離家之後,她的丈夫泰德憤恨地質問「離開一個7歲的孩子需要的是什麼勇氣」,此時很多觀眾也會產生同樣責問,為了實現自身價值而拋家棄子,也是一種不負責任的表現。其實這也是女性的現實困境,「為了孩子,回歸家庭」,可能會是大多數女性在自身與家庭徘徊猶豫後的最終選擇,也是男權社會對「理想女性」的期許。而觀眾之所以會有這種責問,是因為觀眾在內心深處已經有一種根深蒂固的觀念:女性就應該是在家照顧家庭孩子的角色,不應該為了自己的價值就拋家棄子。但其實沒有任何一則法律或道德規定,照顧家庭的就不該是丈夫。所以影片中喬安娜堅絕地走了,採取了主動的方式來爭取完整自我的實現。當喬安娜重新回來,並非只是為了得到兒子的撫養權,而更多的是像徵她的自身價值已經得到了實現,她現在是一個獨立的女人而非靠丈夫養家的家庭主婦。

因為影片當中涉及女主角的篇幅很少,女性的缺失使得觀眾很容易誤解,認為這部影片在更大程度上是同情男主角的遭遇,批評女主角的出走。但我並不這樣認為,女主角的缺失是創作者在其中獨到的安排,因為女性的缺失,觀眾們,尤其是男性觀眾得以認識到曾經他們認為在家養尊處優的妻子的責任並不比在外闖蕩的男性的責任小。電影同名小說的創作者艾弗里•科爾曼在談到其創作想法時談到:當時女性主義運動正值高峰,對男性的看法有些過激,其寫作的目的是矯正這些過激錯誤,創造一個理想父親的形象。創作者的主要意圖並非宣揚男權主義,而是在女權與男權激烈對抗的時期,期望人們能夠走出兩性的對抗而非一味贊成某種觀念。

電影三分之二的鏡頭集中在泰德這一男性人物身上,傳播了男性回歸家庭、分擔家庭責任的理念。妻子離家前,泰德是一個典型的「稱職的」家庭供養者,自信於自己的家庭角色,也自信的認為妻子可以在「賢妻良母」的角色中獲得滿足和幸福。妻子的離開使泰德不得不開始擔當起照顧孩子的責任:忙亂地準備早餐,送孩子上學卻不知孩子在幾年級等細節反映出泰德以前在家庭生活中的職責缺失。泰德把自己的家庭責任僅僅定義在工作領域,這和現實中很多家庭的男性成員是一樣的,只是單純將自己定位在物質位置,而忽略了情感。在全面擔當起父親職責的過程中,泰德其實也逐漸反思了家庭和工作的關係,反思了自己以前丈夫職責的不完整。他意識到是由於自己沒有顧及到妻子的感受、沒有尊重妻子的選擇和個性才導致了彼此的隔閡和家庭的解體。所以,從某種意義上說,女性的缺失迫使男性改變了以前單一的家庭角色,獲得感情和信賴,也完成了男性父親形象的重建。

影片中法官最後將孩子判給了母親,很多人將其理解為女性主義的勝利,而我認為最後喬安娜的選擇才體現了女性主義的勝利,她的最後的選擇其實體現的是女性與男性的平等,因為影片最後喬安娜所做的選擇已經完全出於她自己的內心而非聽從任何人的勸告。影片結尾似乎告訴我們:兩性的對抗無益於家庭問題的解決,對抗中也沒有真正的勝利者。北京大學法學院馬憶南教授在談到克萊默夫婦的問題時說:「社會中存在的對父親、對母親的刻板印象使得丈夫只能在外拼命掙錢養家,而妻子則成為家庭主婦、做家務、照顧孩子和丈夫。被侷限於狹小的家庭之中,失去自我。這其實是對男女兩性的共同傷害,也是各種家庭問題、社會問題的根源。」兩性從對抗走向和諧的根本是二者平等關係的真正建立,家庭問題的解決需要男女雙方相互理解、相互滿足彼此獨立個性的需求,共同承擔起家庭的責任。男女平等的實現需要女性自身的獨立意識,也需要男性主流社會自由平等思想的建立和同步發展。保持家庭和事業的平衡不是女性單方面的責任,而是婚姻中男女的共同職責,我想《克萊默夫婦》正是從這個層面去體現了女性主義,當兩性能夠互相尊重對方的選擇,共同承擔責任,女性主義所追求的男女平等才能得以完整的實現。

[參考文獻]

[1][美]弗里丹.女性的奧秘 廣東經濟出版社 2005

[2]馬憶南教授解讀《克萊默夫婦》:家庭生活應避免刻板角色

[3]百度百科 女性主義與女性主義電影

[4]為女權主義正名-李銀河新浪部落格

評論