2012-02-21 23:22:59

狹路相逢變者勝

************這篇影評可能有雷************

當電影裡奧克蘭運動家隊的球員在棒球場上相擁,慶祝打破美國棒球聯賽連勝紀錄的第二十場勝利時,電視機螢幕裡正好閃過林書豪在麥迪遜廣場扣球灌籃的身影。我的眼角不禁有些濕潤,為的是那份因改變而創造的奇蹟。

各行各業都有自己的一套不成文的規定。這些規則延續得久了,就會變成行業內的「金科玉律」,一片江湖上的行動指南。而自從棒球聯賽誕生起,錢、球星和球探制度就是維持比賽運轉的三大要素。幾十年來,各個球隊的球探憑著個人經驗和喜好,從高中、大學聯賽中挑選新人,經理用金錢在不同的球隊之間交易球星。因此當奧克蘭運動家隊,這支成績墊底且窮得叮噹響的球隊的三個主力球員被高薪挖角後,隊內球探依然延續一貫思路——用錢買出色的球手頂替。

沒有錢,哪裡找好球員?在球隊總經理比利•畢恩愁眉不展之時,耶魯大學經濟學畢業生皮特•布蘭特向他重提了「魔球」理論——用數學建模的方式經營球隊,挑選便宜而且實力被嚴重低估的球員組隊參賽,一樣有勝算。比利採納了這個套被棒球界認為紙上談兵的理論,挑選了一批「老弱病殘」的隊員。球探們紛紛反對,「他的外貌太奇特」,「他個人私生活混亂」,「他擊球的姿勢太古怪」……比利力排眾議,堅持讓這些球員上場。

球探制度真的完美無缺?球探的經驗真的萬無一失?聽著會議室裡元老們異口同聲的反對,我感到有點滑稽。一個球員的實力,難道得由他的相貌、髮型、嗜好甚至個人生活來斷定?這些荒唐的標準之所以一直沿用,僅僅因為它已經沿用了很多年,變成了球探的一種甩不掉也不願擺脫的慣性思維。而比利正是這種制度的犧牲品。當年在球探的讚美之詞下毅然放棄了史丹福大學的獎學金投身職業聯賽,虛耗多年光陰才發現自己並不合適做職業棒球手。

哪怕是抽象的觀念,與之相伴久了,人就會對其產生依賴。一旦它消失,我們便如丟失了枴杖的盲人,行動失去方向,精神失去寄託。為了獲得心理上的安全感,我們就把這些可能很不合理的想法視為不得改變的規則。但是當環境改變,那些曾經的黃金定律的不合理性就逐漸顯露出來,反而成為妨礙我們進步的偏見,正如買球員的慣例對於捉襟見肘的奧克蘭運動家隊不切實際一樣。

可是並不是所有人都有比利變革的勇氣,因為改變是一次拋棄過去,迎接未知將來的華麗冒險。當所有人都為球隊創紀錄的20連勝歡呼時,只有比利心事重重地對皮特說:「我們必須贏得決賽。只有奪冠,評論家才會承認我們的成果,我們才能改變這個遊戲規則。」

改變,是比利腦里揮之不去的詞。從改變球隊的命運,到改變棒球界的運作方式,他在一次又一次的追求革新的過程中留下了豐富的遺產。儘管最後奧克蘭運動家隊沒有奪冠,但是波士頓紅襪隊憑藉比利的理念奪得世界冠軍,「魔球」理論終於成功推廣。

林書豪的表現被認為瘋狂,在我看來,這不過又是一次改變破除偏見的例子。因為在球探對球員評價的主要指標跑、跳和投上做的並不出色,他實力一直得不到公正的評價。直到尼克斯教練起用這位「板凳球員」,林書豪終於迎來了自己的舞台,展示出自己出眾的籃球智慧,成為球隊的領軍人物。

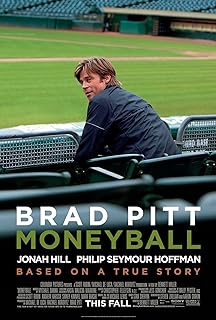

電影圈內從不缺乏體育類的勵志題材,但是能把焦點從運動員本身轉移到競技運動幕後的管理層,將體育電影的主題從頑強拚搏昇華到對於無論人生還是賽場上有關改變的種種思考,就只有《點球成金》了。無獨有偶,電影裡比利在經營球隊的方式上一直尋求改變,而電影外導演和編劇也在講述故事的方式力圖創新。最後兩者都在各自的領域裡脫穎而出,真可謂,狹路相逢「變」者勝。