2012-02-09 06:21:07

吟你的名,如向星辰祝願一般

************這篇影評可能有雷************

這兩天一直在看蘇珊.阿布哈瓦的小說《大衛的傷疤》,不知是聯想作用,還是移情作用,讓我的思維馬上就跳到這部我已經不願意回憶的電影上。

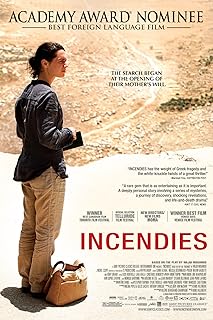

《焦土之城》是我忙碌的2011年中看的為數不多的片子裡,唯一一部中途沒喝水沒去WC沒吃零食,甚至,看到一半的時候關掉了手機,毫不間斷地看完的;也是唯一一部看完之後我不願意再看第二遍的。因為我內心的軟弱不願意讓我再去面對這部敘事節奏緩慢、畫面風格粗糲、沒有帥哥美女演員的電影講述的這樣一個故事,甚至自覺地告訴自己把它忘記,永遠都不要再想起。多年前我讀索福克勒斯的時候,不明白他為什麼要寫所謂的命運悲劇,因為年少的我一直相信正統教育教給我的人定勝天。而現在我明白,索福克勒斯讓命運幻化成了一條黑線,而每個生命,都是被這條黑線牽住腳的棋子,就像俄狄浦斯在台上無論怎樣地掙扎、呼喊,都敵不過歌隊的陰沉吟唱所指向的命運黑洞。

兩個生活在當代高度文明的加拿大的龍鳳胎兄妹希蒙和珍妮,在母親——來自中東的移民,內向而陰沉的事務所秘書娜瓦爾臨終的遺命下,懷著或多或少的不得已,先後踏上了尋找從未見過面的哥哥和父親的旅途。珍妮先來到了母親少時的居住地,卻發現母親的名字在家鄉已經成為不受歡迎的禁忌,通過抽絲剝繭式的調查,她發現母親在祖國的經歷奇異而複雜,她上過大學,參加過說不清誰對誰錯的抵抗運動,後來甚至還在南部監獄的檔案里發現了母親的照片,監獄老看守告訴了她母親在監獄裡所受的折磨和恥辱。在難以承受的心靈重壓下,希蒙隨後趕到了這裡,接替妹妹繼續開始挖掘母親的過去,監獄看守、老護士、一系列當年母親經歷的見證人,說出了母親掩埋了幾十年的秘密,兄妹倆在無可辯駁的真相面前流著淚相互擁抱、療傷,原來1+1,真的可以不等於2。

誰是對的,誰又是錯的?黎巴嫩山區少女娜瓦爾(影片沒有指出故事發生在哪個中東國家,但以我粗淺的國際時政常識去理解,只能是這裡了)出生於傳統的基督教家庭,卻和穆斯林青年產生了愛情,在打算私奔的時候被哥哥們發現,哥哥毫不猶豫地開槍打死了她的戀人,接著毫不猶豫地要打死她,老祖母出於憐憫救下了她,也容許了她腹中那個本來不允許出生的孩子得以活下去。這部充滿了死亡的影片中,第一個高潮就是這次出生,陰暗的山頂小屋,染著血的床鋪,特寫鏡頭對準了剪斷臍帶的剪刀。黑色的圓形烙印,伴隨著腳踵被燙傷的嬰兒的尖銳啼哭,如此殘忍的母子分離,卻讓一個男孩的生命得以綻放。隨著孩子被送走,娜瓦爾也被遣出了故鄉,在異地投靠親友,上了大學。我們很難理解不同信仰卻真心相愛的男女不能被容許活下去,母親不能被允許和自己的孩子在一起這種事情,但這就是這片土地上的現實。本片的女演員在拍片間隙,和當地的婦女聊天,問到假如是自己家的女兒出了這樣的事情時,會如何對待,所有原本慈祥寬厚的媽媽們卻無不緊皺起眉頭,疾言厲色地發誓如果是自己的女兒有這種行為,自己將第一個親手殺死她。

是誰把這片曾經美麗的土地變成了瓦礫遍地的焦土,又是誰,把那一顆顆飽含著深情的心靈變成了空洞又殘忍的焦土?

在所謂信仰的名義下,決定一條鮮活的生命的死活,似乎是一件毫無意義的事情。在那輛運送穆斯林的巴士被基督教民兵截下時,娜瓦爾看著那對母女求生的眼瞳,拋下了所有見鬼的信仰,用脖子上的十字架救下了自己,也把小女孩救下了車。基督教民兵在焚燒潑了汽油的巴士時,一邊大笑,一邊向車子開槍掃射,還殺死了娜瓦爾救下的穆斯林小女孩,因為母女間的天性讓她無法看到自己的母親在烈火中被燒死。這時鏡頭又一次對準了民兵們槍桿上貼的聖母畫像。聖母是那麼慈悲地愛著自己的孩子,安拉也要求子民們誠實、忍讓、寬恕,而大地上那些信仰他們的人又幹了些什麼呢?娜瓦爾早已明白信仰賦予她的苦痛,在目睹收養兒子的孤兒院變成廢墟時,母愛早已變成了復仇的烈火,讓她扔掉了十字架,加入了穆斯林暗殺組織,一顆子彈沒有讓她殺死真正的殺子仇人,卻帶給了她七年噩夢般的牢獄生活。

她在監獄裡是那個「唱歌的女人」,是「七十四號婊子」,無理由的仇恨和狂熱的信仰可以讓任何一個有血有肉的人變成魔鬼,法西斯就是最好的例子。每個人都認為自己是受害者,因此可以讓異族人、異教徒受盡更可怕的折磨,年輕的看守為了證明白己的權威,採取了最能折辱女囚犯的行為。而在那個不見天日的監牢里,娜瓦爾日復一日地唱著單調的歌曲,精神的自我慰藉卻無法抹去身體上日益明顯的恥辱證明。影片並沒有正面展示監獄裡骯髒可怕的死亡,卻又給了第二次「生」的高潮——在冰冷的白熾燈下,娜瓦爾的雙手被反銬在產床上,心存憐憫的護士告訴她:你很勇敢,真的,現在,準備生第二個。特寫對準的是護士沾血的手,緊緊握著產婦瘦弱的腳腕。

誰是對的,誰又是錯的?是那個利用娜瓦爾失子的仇恨,將她整個暗殺工具送入牢房的組織嗎?畢竟他們保全了她和監獄裡雙生子的安全,還在她出獄之後安排她和孩子一起到了加拿大,從此獲得了安穩的生活。是那個強暴娜瓦爾的年輕看守嗎?在戰爭的腥風血雨下,誰的背後沒有一筆慘史?正如《大衛的傷疤》里,偷走達莉亞的次子伊斯梅爾的以色列士兵莫夏的心理活動:這個阿拉伯婦女可以得到天賜的好幾個孩子,而他那經歷過恐怖大屠殺的妻子喬蘭塔,卻被納粹摧殘得不能再有孩子,這是多麼的不公平,這讓他的內心在哭泣。每個人都背負著自己的,親人的,愛人的,家族的,民族的血淚,而仇恨的漫溢能讓誰可以找到內心的平衡呢?阿拉伯嬰兒伊斯梅爾被偷走,成了以色列入,當了兵,毆打自己的親生哥哥,屠殺自己真正的同胞。這一切又是為了什麼呢?為了土地,為了家園,為了信仰,為了祖先和自己所受過的苦難?索福克勒斯如果健在,會為自己在兩千年前就洞悉了命運的殘忍而興奮嗎?

這片大地上的人們,被永遠帶著神道的面具所操縱,猙獰之後的臉龐不會有對個體生命的任何憐憫。背負著痛苦的娜瓦爾在異國他鄉平靜地生活到了晚年,卻在一次游泳池的偶遇中,看見了那個烙在腦海里多年的腳踵,激烈的期盼,在一個轉身之後,變成了滅頂的黑暗和深不見底的裂縫,這個在動盪激流中痛苦地夾裹了一輩子的可憐女人,終於被命運的黑線牽拉到了生命的盡頭。在死亡面前,她用顫抖的雙手寫下了對所有人的愛。她終於可以坦然地告訴大兒子,自己其實和他有過最美麗的相遇;告訴希蒙和珍妮,媽媽其實很愛很愛他們,真的很愛很愛;告訴龍鳳胎的父親,眼前的這兩個風華正茂的男孩和女孩,是他的兒女。而他,將如何處置那早已被他遺忘的過去,以及擺在面前的真相,鏡頭只留給我他在娜瓦爾墳前的背影和垂下的雙手。

該用什麼去對待仇恨?是揮舞起更大的棍棒,讓敵人流更多的血,讓他們的妻女發出更慘痛的哀嚎嗎?導演讓希蒙和珍妮告訴了我們一個答案,當他們終於將母親的兩封信——給兒子的,給父親的,都放在了應有的收信人手裡的時候,雙胞胎是微微笑著的,然後轉身離開。看到這裡,我忍了兩個多小時的眼淚,已經乾涸在心裡,完全流不出來了。每個生命的誕生,無論處在怎樣的環境下,都是伴隨著最美的祝願,《焦土之城》裡的娜瓦爾、《大衛的傷疤》裡的阿梅爾、薩拉,都是長母音的名字,而名字中的長母音,代表著希望。