電影訊息

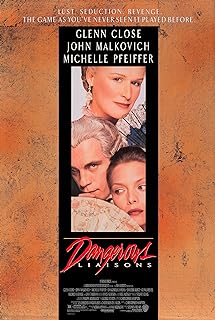

危險關係 [US]--Dangerour Liasons

編劇: 克里斯多夫漢普頓 Choderlos de Laclos

演員: 葛倫克羅絲 約翰馬可維奇 蜜雪兒菲佛 史伍西柯茲

危险关系/孽恋焚情/危险情人

導演: 史蒂芬佛瑞爾斯編劇: 克里斯多夫漢普頓 Choderlos de Laclos

演員: 葛倫克羅絲 約翰馬可維奇 蜜雪兒菲佛 史伍西柯茲

電影評論更多影評

2012-01-26 22:30:38

《致命戀情》和《法爾芒》--- 比較兩部影片

《致命戀情》和《法爾芒》--- 比較兩部影片

廖康

電影史上常見重新拍攝以前拍過的影片,但很少見到兩個製片商幾乎同時改編一部走紅作品。法國作家拉科羅Choderlos de Laclos真是三生有幸,他1782年發表的暢銷小說《致命戀情》Les Liaisons Dangereuses雖然由於「有傷風化」而遭查禁,卻因英國皇家莎士比亞劇團於1986年將其搬上舞台而獲再生。隨後,沃納兄弟Warner Bros. 捷足先登,將其改編為英文同名電影Dangerous Liaisons於1988年12月出品。因陣容強大,明星薈萃而大獲成功,好評如潮。影片裡的新人,瑟曼Uma Turman和里夫Keanu Reeves後來在演藝上的發展,也驅使追星族翻他們的老片子出來憶舊。相比之下,另一廠商奧里昂Orion,比沃納早開鏡,多花了兩千萬美元,投入三千五百萬巨資,啟用以《飛越瘋人院》One Flew over Cuckoo’s Nest(1975)和《莫扎特》Amadeus(1984)著稱於世的當紅導演福曼Milos Forman,在歐洲實地拍攝,外景內物都更加真實,但正是為此,拍攝進展難得加快。他們起個大早,趕個晚集,於1989年11月才推出其改編的巨片《法爾芒》Valmont。其命運真讓人感嘆「生不逢時」!無論票房還是評論,《法爾芒》都無法與《致命戀情》同日而語。然而,把這兩部影片找來比較一下,就不難看出雖然表演各有千秋,《致命戀情》的配樂效果強烈些,但總的來說,《法爾芒》要技高一籌,不僅意義深刻,故事好,而且演員分派恰當,導演水平高,蒙太奇用得妙。

故事都是根據同一小說改編的,大同小異,怎見得一個就比另一個好呢?首先,要看改編後是否能夠發揮電影語彙的特長,能演的要儘量演出來,而不要講出來。《法爾芒》開門見山,小姑娘塞茜爾Cecile de Volanges要嫁給熱赫古Gercourt,而他恰巧是寡居的侯爵夫人莫蒂爾Marquise de Merteuil的秘密情人。這是演出來的,令人印象深刻。其中還有一段全片最精彩的對話。小姑娘請侯爵夫人幫助打聽要嫁的人是誰;這既反映了「父母之命」的婚姻沒有愛情基礎,又提供了一個絕佳的尷尬場面。對婚事高度保密,這是男方的要求,因為他得「先甩掉棘手的情人。」但侯爵夫人再三請求,小姑娘的母親便帶她在一次大型社交場合上見他一面。我們當然能想到,他正是侯爵夫人的情人。但他們沒想到,還得假裝不認識。面面相覷時,小姑娘的母親問道:「噢,你們認識?」

侯爵夫人鎮靜地問自己的秘密情人:「我們認識嗎?」

情人絕妙地答道:「如果你記得我們認識,那你的記憶一定比我的好。」

於是,侯爵夫人順水推舟地說:「那看來我們是不認識了。」一場尷尬就這麼輕鬆地化解了。

這可真是一舉兩得,既表現了侯爵夫人要報復情人的原因,又反映了法國大革命前上流社會的無聊和虛偽使這些貴族把欺騙伎倆運用到了何等純熟地步!在影片的最初十分鐘裡,幾個簡短的鏡頭還把小姑娘對侯爵夫人的信賴,與豎琴教師的初戀之情,以及獵艷聖手法爾芒子爵Vicomte de Valmont的風流魅力以及他與侯爵夫人的曖昧關係都展現出來了。這首先要歸功於腳本改編得好。

而在《致命戀情》里,侯爵夫人與舊日情人的過節是由她講給法爾芒子爵,並要他誘姦小姑娘,以報情仇。這種下達任務式的敘述太枯燥,而且即便是美國人,對這些法國名字也不熟悉,又沒見到臉,可能一時還聽不明白他們的關係。這又不是偵探片,不需要故弄玄虛。影片的頭十分鐘展示的人物中少了豎琴教師,這倒還不是大問題,關鍵在於,雖然出場的人物少了一個,這開頭也沒有把他們之間的關係都交待清楚。侯爵夫人和法爾芒子爵的關係還勉強可知,但其他幾個人僅僅是存在而已,不能不說其改編相形見絀。《致命戀情》的情節還有一不合情理之處,子爵的真正的獵艷對像是塑造得如同聖女一般的托維爾夫人Madame de Tourvel。既然是聖女,她怎麼會幹出派人跟蹤打探子爵行徑的勾當?原來,這是為了配合子爵,他要使的招數是假裝受此聖女的影響而幡然悔改,重新作人,並利用聖女派來的探子施反間計。這種有違人物性格的情節編造得太拙劣了,竟然沒見到其他人批評,不知是我孤陋寡聞,還是影評家都看走眼了?

這情節的編造不知是否與演員的選派有關?一般說來,拍電影是先寫好劇本再選派演員。但《致命戀情》趕拍得緊,不敢說不是同時進行的,而且在拍片中改劇本也是常有的事。聖女般的托維爾夫人由大美人法艾菲Michelle Pfeiffer飾演。法爾芒子爵由麥考維奇John Malkovich飾演。他當然是個好演員,但以他那付尊容,要勾引法艾菲並獲得成功,用《華盛頓郵報》影評家戴森豪Desson Howe的話來說:「你就盲目相信它好了。」也許正是由於其貌不揚,子爵才用攻心之計,讓聖女覺得自己的品行感召了這位浪子,使他得以接近聖女,最終拖她下水。但在《法爾芒》里,子爵由年輕英俊的斐斯Colin Firth飾演。他誘惑女人就不必靠什麼詭計了,而是憑自身的魅力和死纏爛泡。

《致命戀情》的演員比《法爾芒》的大了一號,老了一輪。克婁絲Glenn Close飾演侯爵夫人,顯老,也不漂亮。這部影片需要侯爵夫人美貌,否則難以解釋為什麼子爵還眷戀她。瑟曼飾塞茜爾,雖然美艷,但角色需要的是一個天真爛漫,剛從修道院裡出來的15歲的小姑娘。瑟曼個兒太大了,樣子也太成熟。豎琴教師由里夫扮演,年齡也偏大,除了他梳的那個傻傻的頭以外,毫無特色。在《法爾芒》里,侯爵夫人是班寧Annette Bening,其美貌光彩照人、有目共睹。小姑娘是14歲的波爾克Fairuza Balk,不用表演,她本人就是天真爛漫的化身,正處在由女孩向女人過渡的階段,活脫脫一朵含苞欲放的小花。豎琴教師由湯姆斯Henry 湯瑪士飾演,他曾在《外星人》E.T.里擔當過主角,稚氣正在變成英氣,端的是恰逢其時!很多人認為《致命戀情》裡的法艾菲選得好,勝過《法爾芒》裡的笛麗Meg Tilly,更適合托維爾夫人這個角色。用影評家肯普麗Rita Kempley的話說:「如果法艾菲是聖女,笛麗只是個主日課的女教師。」這話說得不錯,法艾菲簡直是細瓷美人,其聖潔讓笛麗黯然失色。但電影不是選美,演員要為劇情服務。征服女教師後又回到女妖那裡,情理上還不難接受。而《致命戀情》裡的情節,你就盲目相信它好了。

無論演員的選派對情節的安排有多大影響,《致命戀情》的故事顯然比《法爾芒》遜色,差還差在其人物沒有變化。侯爵夫人和子爵自始至終都是邪惡的化身,他們之間還有片刻的真情流露,但對待別人,卻殘酷得無法想像。侯爵夫人要把以前的情仇報在自己的侄女身上;子爵為這麼個半老徐娘竟然會拋棄令他心曠神怡的聖女;兩者都相當勉強。只能說「他們就是這麼壞!」其他人也都是平板式的,豎琴教師沒有經歷什麼變化,彷彿生來就如此。他被侯爵夫人利用和子爵鬥劍,打了個你死我活,其決鬥的導火索因缺乏和小姑娘的感情基礎而顯得突兀。子爵臨終前的良心發現也只能用「人之將死,其言也善」來解釋。唯一有變化的是那聖女,只有她一個人的故事自然可信,唯有前面提到的派人打探一節例外。

相比之下,《法爾芒》的情節合理得多,人物的變化發展更令我興趣昂然。當花花公子法爾芒子爵首次出場時,侯爵夫人見他對小姑娘不懷好意,便立即把他叫出去,警告子爵別打她侄女的主意。只是在得知其秘密情人要娶的是侄女,她的自尊心受到羞辱後,才決心拿她報復。子爵閒極無聊,整日沾花惹草,無往不勝,是個心上長繭,不動真情的人。但在受到侯爵夫人戲耍後,又見到被自己拋棄的女人在雨中巴望著他,也不由動了心,顯露出憐愛與纏綿。而在破了他自己「一旦征服,立即走人」的慣例後,他就一敗再敗。豎琴教師本是個謙恭的少年,但眉宇間英氣勃勃。他真心地愛著小姑娘,當他們的私情暴露後,他拒絕交出情書,顯示了勇氣和決心。之後他練習擊劍,逼侯爵夫人寫信,都為最終與子爵決鬥做了鋪墊。當他終於被侯爵夫人俘獲,不難想像在幻想破滅後,他必然會同流合污。在小姑娘的婚禮上,他與兩個美女左右逢源,如魚得水,眼見著法爾芒被刺死了,另一個子爵式的花花公子又給造就出來,甚至可以想像當年子爵很可能就是這樣墮落的。塞茜爾本是個純情的小姑娘,相愛不成,在巴黎這花花世界,在侯爵夫人的調教下,在子爵的誘惑下,她當然要變,而且自然而然地認為嫁個富翁,養個漢子,再懷上另一個情人的孩子,是那個社會的正常狀況。正如侯爵夫人所說,看著她,便想到自己當年,她們都是這麼過來的。

表演與導演分不開。在《致命戀情》里,克婁絲和麥考維奇把男女主角的陰險毒辣和冷酷無情表現得淋漓盡致。塑造出如此單一的性格,顯然不是他們的錯,應該說他們的表演是充分體現了導演的意圖。顯然,這位在英國以「政治批判電影」著稱的導演弗里爾斯Stephen Frears就是要突出表現欺詐、控制、陰謀、復仇等人性中的黑暗和殘酷,但圖解得過份了。尤其在影片結尾時拖了一道敗筆,竟然讓歌劇院裡全體貴族觀眾起立哄罵侯爵夫人。好像是惡有惡報,實際上,反而削弱了對社會的批判,似乎她的惡行只是一個別現象,遠不如《法爾芒》的結尾:婚禮上,新娘懷揣六甲,在莊重的音樂中走上聖台,知情的老太太和她擠眼;侯爵夫人站在眾人之後,看著墮落的豎琴教師與人調情;她的表情複雜,既有嘲諷和蔑視,又有嫉妒和悲哀。班寧塑造的侯爵夫人就是這樣富有層次,不是一味的邪惡、一味地可惡。她表面上總是雍容華貴、笑容可掬;在小姑娘面前總是那麼親切誠懇、令人信賴;在子爵面前往往是輕佻迷人,只有一次,當她戲耍子爵,讓他看床上自己新近的戰利品,並說出那句導致他們決鬥的惡語時,她才壞笑得變了調,變了相。單一的性格可能會給很多人留下較深的印象,但豐滿的形象才真實可信。可惜,不是每個演員都能像班寧這樣再現真實的人物。斐斯在《法爾芒》里所飾的子爵,雖然外貌比《致命戀情》裡的子爵更符合劇情需要,但演得不是那麼多姿多彩,未能勝過麥考維奇塑造的純粹的邪惡化身。總的來說,由於導演福曼的大手筆,《法爾芒》的人物塑造得豐滿可信,有發展、有深度。

《法爾芒》裡的配角幾乎每個人都比《致命戀情》裡的演得好。波爾克把小姑娘的輕信,無能為力,以及初上邪路的茫然詮釋得惟妙惟肖。湯姆斯將豎琴教師的堅定果敢和少年意氣展示得恰到好處。就連那出場很少的秘密情人,其冷漠也再現得令人過目難忘。相反,瑟曼和里夫的影迷對他們在《致命戀情》裡的表現一定會大失所望。不看《法爾芒》,可能覺得他們還差強人意。但是稍加比較,高下立見。尤其是里夫演的豎琴教師,既傻又不可愛,平庸得讓你感嘆他在《車速》Speed (1994) 和《駭客任務》Matrix (1999) 里演技的進步實在太驚人了!子爵的姑媽在《法爾芒》里以其瞌睡和幽默給人印象深刻,但在《致命戀情》里,她就是一個普通老太太,猛不丁地卻說出一句全片最深刻的經驗之談,讓人感到意外。《致命戀情》里唯一的例外是法艾菲飾演聖女的傑出表現。越是好人,越難演。法艾菲的分寸把握得恰到好處,以其天生麗質,自然而然地展現托維爾夫人的高雅。在受到情感衝擊時,又能將其痛苦充分顯示,不溫不火。

《法爾芒》中另一值得稱道的成就是影片的剪接,又稱蒙太奇montage。這個譯音蒙倒了不少人,其實它並沒有那麼神秘,無非是指鏡頭(畫面)與鏡頭的組合這種繼承關係。由於電影是綜合藝術,其構成便不僅是情節、邏輯、情緒、意識流等文學手法,還可以運用音響、色彩、空間、圖像等許多手法來交叉營造不同的聲畫建築。比如侯爵夫人剛對小姑娘說寡婦是不能有情人的,鏡頭一轉就接到侯爵夫人和其秘密情人的幽會,形成鮮明的反差。小姑娘演奏完豎琴後,撲到母親懷裡,大家的掌聲隨後化為奔跑的馬蹄聲,而駟馬香車把侯爵夫人帶到鄉下和一段新的故事,這是音響的交融。侯爵夫人向小姑娘授計如何與豎琴教師幽會的話還未說完,就變成實施那計策的行動,利用聲畫分立產生簡潔的敘述效果。豎琴教師在室內練劍一結束,便轉到子爵和小姑娘在戶外用樹枝代劍打著玩,通過畫面對比來接續情節。子爵的姑媽故意不告訴侯爵夫人子爵對她耳語了什麼,說自己耳聾沒聽清,隨即震耳欲聾的馬蹄和音樂聲突起,子爵馳騁、穿林趟水,直追他的「獵物」,語義和音響對照,音響和畫面對位造成了特殊的藝術效果。《法爾芒》的剪接可圈可點之處比比皆是,真可以用來做教學範本。

相比之下,《致命戀情》的剪接很普通,但總的來說,其音樂和音響配置得似乎更恰當,造成的效果更強烈。只有一處不足,畫面上一位中年男高音唱出來的歌聲明顯地是女中音。十八世紀,為保持童聲,男性藝人不惜做閹割手術。為再現他們的歌聲,用女中音或女高音代替是可行的,但完全可以做的更好些。比如,在電影《閹人歌手法里奈尼》Farinelli中就運用得天衣無縫。但《致命戀情》裡的男高音甚至連口型都沒和歌聲對上,太彆扭了!

我當年也是先看的《致命戀情》,覺得很好,兩個歹毒的螢幕形象和一位聖女的失足給我留下了非常深刻的印象。但是看了《法爾芒》,才懂得什麼是大師的精品。作為電影這種時間性很強的商品,《法爾芒》錯失商機,輸給了《致命戀情》。但作為DVD,《法爾芒》是可以供人反覆觀看、欣賞、學習的藝術品,必將成為電影學院的經典教材。沾它的光,《致命戀情》也會作為陪襯而被提到。

2005年3月31日

評論