2011-12-28 19:28:39

孤獨及其所創造的

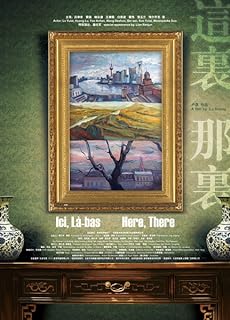

■一句話點評:它是孤獨時代的守望者,三個故事的聯繫似有似無,沒有想像中的緊密。導演說,人在城市的孤獨感,跟在森林裡並沒有兩樣。 九月選片,十二月電影中心放映,我看了兩遍《這裡,那裡》,但在二十分鐘左右,我兩次都精神恍惚了——不知道是我的問題,還是影片本身的問題。坦白點說,作為第一部長片,盧晟也承認電影有許多不足。就像有人指出的,以三段式架構的電影,它的聯繫沒有想像中緊密,也沒有形成循環或者首尾呼應。上海一段和巴黎一段的關係較為明顯,但是大興安嶺一段和上海一段似乎聯繫不大,很容易被疏忽遺漏(弟弟送的東西)。 那這種劇作上的不完整和不嚴謹,是否損害了影片整體?即便確實會給一部份觀眾造成理解的障礙,我覺得,其實未必。導演說是有意去做如此處理,先不管該解釋說法。在上海一段中,女孩的離去同樣非常意外,一直到電影結束,導演始終沒有告訴觀眾原因。普通人與死亡的距離到底是近還是遠?這個年底,面對行將結束的2011年,從網路上的新聞到現實中的事例,這種突如其來的死亡都給我個人造成了很大衝擊。誰說死亡就是刻意編造的情結衝突,在《這裡,那裡》中,它的出現正是為了服務孤獨的主題。 目前來探望的老婆兒子離去,大興安嶺的馴鹿人是孤獨的,與他做伴的只有那篇亘古不變的原始森林。老婆去世,兒子出外留學,開小麵館做小生意的中年人也很孤獨,一樣孤獨的還有那個沉默寡言的服務生(弟弟),他的情感寄託是那位老同學。留學在外的年輕人很孤獨,一戰老兵也很孤獨,所以,孤獨的人在異鄉相遇。當老人到了祭拜戰友的海邊墓地,那些塵封了半個多世紀的記憶和往事,開始擾動年輕人的內心,也讓觀眾開始明白電影的核心主題,由孤獨所帶來的種種思念,有時候難以排遣。 如果按照我四五年前的個人定義,《這裡,那裡》的電影人物依然是一群「不快樂的中國人」(呂聿來的角色尤其明顯)。好在,導演很清楚自己的優勢和強項所在,他把大興安嶺一段放在了影片頭尾。無論活潑小孩、砍冰背冰還是人與動物的情感,這部份內容正好流露出對生命和親情等價值的認同,自然流暢。更不用說還有人造極光帶來的神秘亮色,扭轉了我對整部電影的色彩印象。 面對《這裡,那裡》,許多人會達成一致好評:片子的攝影相當突出,畫面充滿了美感。這攝影師轉行當導演,盧晟沒有兩把刷子是不可能的。甭管像油畫、明信片還是像風光片,總之,做的用心、精緻,觀賞體驗很棒。三棵孤立的樹,行走的兩個人;上海的城市森林,光線昏暗的老建築,登上東方明珠的眺望;在深林里登到高處,尋找信號打電話。透過這些具體的意象(樹)和由此及彼的想像,盧晟營造了一個略顯冰冷的廣袤時空。那是一個被心理時間和物理時間所阻隔的世界,距離感無處不在,周圍上下都佈滿了孤獨的情緒。 巴黎、上海到大興安嶺,無論身在何方,片中人物所處的環境都有點簡陋。大興安嶺是條件所限,巴黎是外國的月亮沒有那麼圓。而如果對比《到阜陽六百里》可以發現,不同作者對上海城市空間的表述是一樣的,弄堂、雜物,狹小的屋子。高大的標誌建築雖然一眼可見,但是他們從未上去過。這種情境的定義就如同身邊的人觸摸可得,但是,你從未抵達過他們的內心真實,更無法理解他們的孤獨。 除了前面說的呂聿來(《孔雀》的小弟),有人說他是另一版本的上海韓寒。《這裡,那裡》的演員多在重複他們以往的表現,演了不少文藝片的黃璐,細節做的不錯,但戲份太少了。姚安濂還是《青紅》裡的父親形象,眼神隱約有一股殺氣,多數時候是茫然無奈。然而,一部文藝小片能彙集到老中青三撥演員,並且做足不同的情感戲份,像父子、家人和戀人,體現出差異,又沒有跳出大的主題。光是這點,《這裡,那裡》已經不易。或許,這真的不是一部能讓人快樂的電影,但是,它會讓人想到很多。