電影訊息

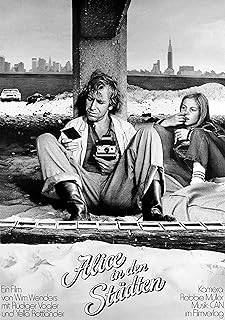

愛麗絲漫遊城市--Alice in the Cities

編劇: Veith von Furstenberg 文溫德斯

演員: 魯迪格福格勒 Yella Rottlander 麗莎克羅伊策

爱丽丝城市漫游记/AliceintheCities

導演: 文溫德斯編劇: Veith von Furstenberg 文溫德斯

演員: 魯迪格福格勒 Yella Rottlander 麗莎克羅伊策

電影評論更多影評

2011-12-13 05:20:41

站在城市路口處的愛麗絲

與維姆·文德斯的初次相遇是在他的那部《柏林蒼穹下》。那個時候,我們真的就像是兩個在旅途中邂逅的陌生人,我並不理解他。我只能透過他那晦澀冷峻的鏡頭試圖窺視著那個流離失所的靈魂。而我當初記住的只是如溪水般緩緩移動的鏡頭和如項鍊般閃爍著智慧光芒的詩意抒情。其餘的,我全部遺忘,或是不曾謀面。

直到我看完了《愛麗絲城市漫遊記》,我又回憶起那個長著翅膀卻又多愁善感的老天使。影片在攝影機的緩慢移動中開始了抒情詩般的旅行,而片頭那個寫著「B67 ST」的路標卻把我們帶向了一條不可預知的道路。但這卻不是一部充滿冒險精神的美國西部片,儘管這部電影也是在奔波中完成的。不是說文德斯的電影中沒有冒險的精神,只是那種冒險的精神在黯淡蒼茫的旅途中被迷茫與困惑一點一滴的壓榨著。

作為文德斯「公路三部曲」的第一部,《愛麗絲城市漫遊記》並沒有令我感到失望,我發現的只是某種異乎尋常的驚喜。這個略帶冷色調浪漫的故事發生在一個叫菲利普·溫特的德國記者的身上 。溫特與出版商約好要寫一些關於美國風情的文字,但四個星期的美國之旅帶給他的只是一堆隨處都可以找到的照片。因為他喪失了寫作的能力,被現實的世界擋在了門外。

溫特對於生命的思考與質問或許是在開車的過程中開始的,這和阿巴斯的《櫻桃的滋味》中的主人公極為相似。正如溫特所說的,自言自語事實上更像是聆聽而非傾訴。而這絕非阿Q式的精神勝利法,至少他可以清醒地意識到他已經迷失在美國式的文化中了。千篇一律的汽車旅館,沒有人情味的電視節目......烏托邦式的「美國夢」早已被商業化的浪潮一口吞掉。當理想化的世界化為泡影,溫特所面臨的只是與世隔絕般的生活。正如影片告訴我們的,當一個人失去了自我認同感,也就與世界失去了聯繫。而溫特只能在沒有終點站的旅行中自我放逐。溫特式的自言自語則包含了「傾訴」和「聆聽」雙重含義。他傾訴的是靈魂的空虛,聆聽的是內心的回聲。一個人只有聽見了他內心的聲音,他才不至於迷失於時代的瞬息萬變中。

但溫特的迷惘只能作為影片的前奏,故事是從他遇見愛麗絲才真正開始的。這讓我產生了這樣一種感覺,溫特走了那麼多的路只是為了等待愛麗絲的到來。文德斯在影片中切入了一個孩子的視角(儘管這部電影的敘事主體始終是溫特),這使得我們回歸到最原始的狀態重新審視著城市的變革。如果想要探討這部電影中主人公與鏡頭的關係,我們就可以作出這樣的解釋,我們在借用愛麗絲的眼睛凝視著菲利普·溫特的世界。溫特曾和愛麗絲講過一個騎士的故事,而那個故事發生在一個小男孩的身上。這並非某種巧合,更像是導演的刻意安排。迷失在城市化進程中的我們難道不更像是一個天真的孩子嗎?

影片的主人公溫特喜歡用寶麗來拍照,這不難讓我們想到同樣熱愛攝影的文德斯。文德斯的電影中充滿了傾訴的願望,而真正的傾聽者是我們,還是始終只是他自己?溫特的瘋狂讓我想起了維爾托夫的那部名為《手持攝影機的人》的紀錄片。但溫特和「手持攝影機的人」是兩個完全不同的典型,後者傾向於拍攝反映蘇聯社會現實的照片,他像是一個富於激情的演講者:而前者更像是一個沉默寡言的思想者,他在拍攝中記錄下生命中的某些感悟。溫特面向的不僅僅是社會現實更多的是自己的內心世界,他的行為是「現代主義」的。

以這部電影作為起點,文德斯走向了「公路電影」的實驗。而《愛麗絲城市漫遊記》註定要成為窺視文德斯之後電影的一個窗口。文德斯的電影傾向於「流浪」,這恰恰表現出了後工業社會中個人與城市的尖銳矛盾。正是由於個人與城市的矛盾在不斷升級,個人才更傾向於逃離城市。「新浪潮」電影的幹將特呂弗這樣說過,「我一直傾向於逃避生活,電影是我的避難所。」而文德斯式流浪便是一個「避難」的過程。

文德斯有意識的在這部電影中插入了大量枯燥乏味的電視畫面,這讓溫特感到厭煩,以致於他親手毀掉了一台電視機。《阿甘正傳》的導演也做過類似的事情,但《阿甘正傳》中插入的電視畫面更多的是在變現那個時代的特徵,是在反映歷史事件。可是插在《愛麗絲城市漫遊記》中的那些電視畫面只是在暗示著文德斯對於都市生活的厭倦。電影中出現了這樣一個畫面,溫特對愛麗絲說他可以吹熄對面大廈的燈火?他真的「做到了」。對面大廈的燈火如他意料中的那樣熄滅了。其中的道理很簡單,無非是溫特掌握到了對面大廈熄燈的時間,因為溫特對這座城市已經熟爛於心了。而這又在向我們傳達著怎樣的旨意呢?當你對一個事物高度認知,你所獲得的只有對那個事物的厭倦。

另外,在這部電影中接連不斷地出現了飛機、汽車、火車、輪船等各種各樣的交通工具,而文德斯想要告訴我們的只有一點,真正重要的不是旅行的方式,而是我們在旅行中懷揣著一顆怎樣的心?那畢竟只是一種方式,或者說是一種俗濫的形式,我們真正在乎的只是遠方。

文德斯的鏡頭一直都在和地面劇烈摩擦著,像是在和公路對話。他的鏡頭中隱藏著急劇的剎車,但又始終猶疑不絕,如同在思考著是否該停下來?行雲流水般的移動鏡頭讓我深深迷戀上了文德斯的電影語言,他以一種開拓者的勇氣與蒙太奇徹底決裂了。我喜歡移動攝影的原因主要有三點:其一,它讓我看見了時光的流逝,觸摸到了永不停息的生命;其二,它讓我目睹了一顆漂泊不定的心臟,讓我不安的靈魂找到了共鳴;其三,鏡頭的運動代表著不可預知的未來,它滿足了我獵奇的心理,告知我前方有著無數的可能性。

值得注意的是,《愛麗絲城市漫遊記》是文德斯1974年的作品,那個時候文德斯還沒有接受科波拉前往美國拍片的邀請,但他的「美國情結」在這部影片中已經初露端倪。直到十年後,文德斯以一部《德克薩斯州的巴黎》迎來了「美國化傾向的高峰」。作為一個德國電影導演,文德斯為什麼會拍出「美國化傾向」的電影?令人費解。也許是因為「美國」孕育了「垮掉的一代」,在那裡埋葬著傑克·凱魯亞克的英魂。而這恰恰是「公路電影」的土壤。文德斯的電影暗含著他與美國的曖昧,正如波蘭電影大師基耶斯洛夫斯基在他的電影中對法國進行著觸摸。除了「第一國度」(即他的祖國),藝術家的眼裡永遠都存在著一個「第二國度」,而這個「第二國度」更多的是作為一種象徵性的存在,它代表的只是藝術家對於「別處」或「新大陸」的喜愛與嚮往,僅此而已。美國永遠都是文德斯一個不會醒來的夢。

在《愛麗絲城市漫遊記》中,文德斯還大量使用漸隱的手法,鏡頭慢慢地暗了下來,似乎暗示著一天的結束,但明天的地平線又會出現在哪裡呢?每一次漸隱就是一次日落,就是對我們的一次追問,逼迫著我們去回想這一天我們都幹了些什麼。

讓我們把視線交還給電影的最後一個場景。溫特打算回德國寫完那本書,他問愛麗絲,你打算做什麼?直到電影結束,愛麗絲都沒有回答。這又是一部沒有答案的電影,因為答案本身就是令人恐懼的,答案意味著一種無窮無盡的虛無感。而這不正是我們想要的答案嗎?只有迷茫才可以解釋迷茫。導演的意圖不言而喻。載著溫特和愛麗絲的列車緩緩離去,鏡頭又開始在那段反覆響起的哀怨淒迷的配樂中緩緩移動著,這一切彷彿是坐在飛機上透過玻璃窗的一次俯視。這讓我想起電影伊始那架慢慢消失的飛機。電影的結尾銜接著電影的開頭,構成了一種永恆的生命體驗。

而我們彷彿是一群玩偶,在城市璀璨的燈光中,把孤獨與困惑投射到白色的幕布上。

直到我看完了《愛麗絲城市漫遊記》,我又回憶起那個長著翅膀卻又多愁善感的老天使。影片在攝影機的緩慢移動中開始了抒情詩般的旅行,而片頭那個寫著「B67 ST」的路標卻把我們帶向了一條不可預知的道路。但這卻不是一部充滿冒險精神的美國西部片,儘管這部電影也是在奔波中完成的。不是說文德斯的電影中沒有冒險的精神,只是那種冒險的精神在黯淡蒼茫的旅途中被迷茫與困惑一點一滴的壓榨著。

作為文德斯「公路三部曲」的第一部,《愛麗絲城市漫遊記》並沒有令我感到失望,我發現的只是某種異乎尋常的驚喜。這個略帶冷色調浪漫的故事發生在一個叫菲利普·溫特的德國記者的身上 。溫特與出版商約好要寫一些關於美國風情的文字,但四個星期的美國之旅帶給他的只是一堆隨處都可以找到的照片。因為他喪失了寫作的能力,被現實的世界擋在了門外。

溫特對於生命的思考與質問或許是在開車的過程中開始的,這和阿巴斯的《櫻桃的滋味》中的主人公極為相似。正如溫特所說的,自言自語事實上更像是聆聽而非傾訴。而這絕非阿Q式的精神勝利法,至少他可以清醒地意識到他已經迷失在美國式的文化中了。千篇一律的汽車旅館,沒有人情味的電視節目......烏托邦式的「美國夢」早已被商業化的浪潮一口吞掉。當理想化的世界化為泡影,溫特所面臨的只是與世隔絕般的生活。正如影片告訴我們的,當一個人失去了自我認同感,也就與世界失去了聯繫。而溫特只能在沒有終點站的旅行中自我放逐。溫特式的自言自語則包含了「傾訴」和「聆聽」雙重含義。他傾訴的是靈魂的空虛,聆聽的是內心的回聲。一個人只有聽見了他內心的聲音,他才不至於迷失於時代的瞬息萬變中。

但溫特的迷惘只能作為影片的前奏,故事是從他遇見愛麗絲才真正開始的。這讓我產生了這樣一種感覺,溫特走了那麼多的路只是為了等待愛麗絲的到來。文德斯在影片中切入了一個孩子的視角(儘管這部電影的敘事主體始終是溫特),這使得我們回歸到最原始的狀態重新審視著城市的變革。如果想要探討這部電影中主人公與鏡頭的關係,我們就可以作出這樣的解釋,我們在借用愛麗絲的眼睛凝視著菲利普·溫特的世界。溫特曾和愛麗絲講過一個騎士的故事,而那個故事發生在一個小男孩的身上。這並非某種巧合,更像是導演的刻意安排。迷失在城市化進程中的我們難道不更像是一個天真的孩子嗎?

影片的主人公溫特喜歡用寶麗來拍照,這不難讓我們想到同樣熱愛攝影的文德斯。文德斯的電影中充滿了傾訴的願望,而真正的傾聽者是我們,還是始終只是他自己?溫特的瘋狂讓我想起了維爾托夫的那部名為《手持攝影機的人》的紀錄片。但溫特和「手持攝影機的人」是兩個完全不同的典型,後者傾向於拍攝反映蘇聯社會現實的照片,他像是一個富於激情的演講者:而前者更像是一個沉默寡言的思想者,他在拍攝中記錄下生命中的某些感悟。溫特面向的不僅僅是社會現實更多的是自己的內心世界,他的行為是「現代主義」的。

以這部電影作為起點,文德斯走向了「公路電影」的實驗。而《愛麗絲城市漫遊記》註定要成為窺視文德斯之後電影的一個窗口。文德斯的電影傾向於「流浪」,這恰恰表現出了後工業社會中個人與城市的尖銳矛盾。正是由於個人與城市的矛盾在不斷升級,個人才更傾向於逃離城市。「新浪潮」電影的幹將特呂弗這樣說過,「我一直傾向於逃避生活,電影是我的避難所。」而文德斯式流浪便是一個「避難」的過程。

文德斯有意識的在這部電影中插入了大量枯燥乏味的電視畫面,這讓溫特感到厭煩,以致於他親手毀掉了一台電視機。《阿甘正傳》的導演也做過類似的事情,但《阿甘正傳》中插入的電視畫面更多的是在變現那個時代的特徵,是在反映歷史事件。可是插在《愛麗絲城市漫遊記》中的那些電視畫面只是在暗示著文德斯對於都市生活的厭倦。電影中出現了這樣一個畫面,溫特對愛麗絲說他可以吹熄對面大廈的燈火?他真的「做到了」。對面大廈的燈火如他意料中的那樣熄滅了。其中的道理很簡單,無非是溫特掌握到了對面大廈熄燈的時間,因為溫特對這座城市已經熟爛於心了。而這又在向我們傳達著怎樣的旨意呢?當你對一個事物高度認知,你所獲得的只有對那個事物的厭倦。

另外,在這部電影中接連不斷地出現了飛機、汽車、火車、輪船等各種各樣的交通工具,而文德斯想要告訴我們的只有一點,真正重要的不是旅行的方式,而是我們在旅行中懷揣著一顆怎樣的心?那畢竟只是一種方式,或者說是一種俗濫的形式,我們真正在乎的只是遠方。

文德斯的鏡頭一直都在和地面劇烈摩擦著,像是在和公路對話。他的鏡頭中隱藏著急劇的剎車,但又始終猶疑不絕,如同在思考著是否該停下來?行雲流水般的移動鏡頭讓我深深迷戀上了文德斯的電影語言,他以一種開拓者的勇氣與蒙太奇徹底決裂了。我喜歡移動攝影的原因主要有三點:其一,它讓我看見了時光的流逝,觸摸到了永不停息的生命;其二,它讓我目睹了一顆漂泊不定的心臟,讓我不安的靈魂找到了共鳴;其三,鏡頭的運動代表著不可預知的未來,它滿足了我獵奇的心理,告知我前方有著無數的可能性。

值得注意的是,《愛麗絲城市漫遊記》是文德斯1974年的作品,那個時候文德斯還沒有接受科波拉前往美國拍片的邀請,但他的「美國情結」在這部影片中已經初露端倪。直到十年後,文德斯以一部《德克薩斯州的巴黎》迎來了「美國化傾向的高峰」。作為一個德國電影導演,文德斯為什麼會拍出「美國化傾向」的電影?令人費解。也許是因為「美國」孕育了「垮掉的一代」,在那裡埋葬著傑克·凱魯亞克的英魂。而這恰恰是「公路電影」的土壤。文德斯的電影暗含著他與美國的曖昧,正如波蘭電影大師基耶斯洛夫斯基在他的電影中對法國進行著觸摸。除了「第一國度」(即他的祖國),藝術家的眼裡永遠都存在著一個「第二國度」,而這個「第二國度」更多的是作為一種象徵性的存在,它代表的只是藝術家對於「別處」或「新大陸」的喜愛與嚮往,僅此而已。美國永遠都是文德斯一個不會醒來的夢。

在《愛麗絲城市漫遊記》中,文德斯還大量使用漸隱的手法,鏡頭慢慢地暗了下來,似乎暗示著一天的結束,但明天的地平線又會出現在哪裡呢?每一次漸隱就是一次日落,就是對我們的一次追問,逼迫著我們去回想這一天我們都幹了些什麼。

讓我們把視線交還給電影的最後一個場景。溫特打算回德國寫完那本書,他問愛麗絲,你打算做什麼?直到電影結束,愛麗絲都沒有回答。這又是一部沒有答案的電影,因為答案本身就是令人恐懼的,答案意味著一種無窮無盡的虛無感。而這不正是我們想要的答案嗎?只有迷茫才可以解釋迷茫。導演的意圖不言而喻。載著溫特和愛麗絲的列車緩緩離去,鏡頭又開始在那段反覆響起的哀怨淒迷的配樂中緩緩移動著,這一切彷彿是坐在飛機上透過玻璃窗的一次俯視。這讓我想起電影伊始那架慢慢消失的飛機。電影的結尾銜接著電影的開頭,構成了一種永恆的生命體驗。

而我們彷彿是一群玩偶,在城市璀璨的燈光中,把孤獨與困惑投射到白色的幕布上。

評論