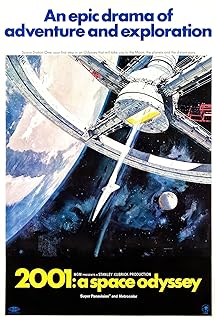

太空漫游/星际漫游/太空漫游

導演: 史丹利庫伯力克編劇: 史丹利庫伯力克

演員: Keir Dullea 賈利洛五德 William Sylvester Daniel Richter Leonard Rossiter

2011-12-07 05:36:37

只因你曾仰望星空 —評《2001太空奧德賽》

************這篇影評可能有雷************

記得神五成功返回地面後,有記者問楊利偉:太空中最讓你震撼的景像是什麼?出乎所有人的意料,這位已經帶有將星的航空英雄的答案既不是蔚藍的地球,也不是熾耀的太陽。「太空中最廣闊的背景就是無比深邃的黑暗,黑的讓人永遠都三不透!」

我不知道《2001: A Space Odyssey (1968)》是不是也出於這樣的用意。在開頭布設了大量純黑的鏡頭,迴蕩在觀眾腦海的只有雄壯到暴虐的《查拉圖斯特拉如是說》。用誇耀般的方式將宇宙浩渺到無法想像的開闊時空,利用完全抽象的方法表現出來。緊接著就是太古荒蠻、粗獷的大地,一群連茹毛飲血都算不上的人猿,在貧瘠的土地上搜集任何可以入口的東西來填充自己永遠飢腸轆轆的身軀。一旁食草動物悠閒的邁著步——人猿們還不懂得利用這些移動著的蛋白質寶庫。

也許是一個霎那,也許是亘古般悠久的時間。總之人猿們發現了屹立著的黑色方碑。它們對著完全未知的、非自然的造物,畏懼至極,它們試圖用自己的咆哮來趕走這個突兀的東西。石碑沉默著,它對這一切不理不睬。直到有一個較為勇敢的人猿觸摸著石碑。也許它們自己不知道著意味著什麼,它們開始守護自己的領地,它們開始用石塊擊打正在吃草的動物,當它們終於用骨棒擊打動物頭骨時,翻滾著的骨棒在下一個瞬間變化為遨遊太空的宇宙飛船…… 我相信任何一個人都無法對這個電影史上或許最為著名的鏡頭切換無動於衷。人類文明的飛速發展用這樣突然的方式表現的淋漓盡致。相對於亘古悠悠的時間,我們的發軔的確相對太過迅猛,要知道任意沉積一塊三厘米岩層的實際那就比人類的文明史更長,而看著萬仞之高的山峰,對這樣久遠的時間會有更深入的感悟——驀然領悟到人不過是一種朝生夕死的動物!

影片開始第二個階段,美國科學家DR.Floyd前往月球,目的是調查月球基地的神秘封閉。他遇到了自己的蘇聯同行,在交換意見後。他們開始了月球上的實地勘察。黑色方碑第二次出現,相對於人猿,這時的人類已經掌握了相當高級的科技文明,但站在方碑面前的人類卻依舊是無知而無覺的。這裡電影版的《2001》忽略了亞瑟•克拉克原著中的一個細節,人類對黑色方碑測量後發現,方碑的長寬高的比例為9:4:1分別是三個質數1、2、3的平方比。無論人類採用何等先進的測量手段,這個比例永遠不變,且沒有任何誤差。宇宙中的高等文明就用這樣誇張的手段,展現了他們宏偉的先進文明……當人類發現方碑在不斷向木星發無線電磁波時,他們決定派遣飛船前往木星一探究竟。

影片開始第三階段,木星探測飛船『發現號』正航行在茫茫宇宙。飛船上的三名科學家正陷入冬眠式的沉睡,兩名太空人富蘭克和鮑曼負責飛船的日常航行。而飛船探測的真正目的——發現黑色方碑——只有飛船的智能電腦『9000型HAL 』知道。而HAL的最初設定是對太空人不能有任何隱瞞,這與地球為它下達的保密任務相悖。在這樣對HAL來說無法逾越的悖論下,它決定殺死說有機組成員,自己獨立完成任務,果然在一次HAL故意下達的維修任務中富蘭克喪生,其餘三名科學家在睡夢中被殺。只有鮑曼倖存,他將已經具備人性的HAL採用拆卸元件的方式殺死後,才得知事件的真相。

影片進入第四階段,鮑曼獨自一個人登上了懸浮於木星外太空的黑色方碑。整個電影的畫面轉入讓人驚駭的光怪突離,這是一個無比璀璨的宇宙。無數瑰麗奇幻的光影劇烈地交織著,撲面而來。令人不舒服的持續而尖銳的背景聲音交織在所有的古怪中,宇宙因異常的光線和詭異的色彩變得扭曲而瘋狂。在長達十分鐘令人目眩神迷的畫面之後,鮑曼來到一間看似平常的房子,床、椅子、電話簿……過去的一切的一切彷彿都是一場荒謬的幻夢,鮑曼開始審視周圍的一切。直到他化為一個洞悉一切的嬰孩,周圍是茫茫的太空……

這部拍攝於上個世紀60年代的科幻電影有著令人驚嘆的畫面,極為忠誠的還原了真實的外太空圖景,那些黑暗中渺茫的星光尤其讓人印象深刻。甚至影片中有些在當時看來還尚屬幻想的事物,現在已經以其為藍本成為了現實——例如平板電腦。

庫布里克在影片中不僅僅與表現整個宇宙的浩渺,還對未來可能的社會異化做出了表達。在『發現』號飛船上,作為唯有的兩個太空人,鮑曼與富蘭克,除了日常的寒暄外幾乎沒有成段的對話。兩個人的關係表現的極為冷漠,鮑曼在接到父母的生日祝賀視訊也沒有表現的太過失態,反而是智能電腦HAL常常做出非常具有溫情意味的行動與話語。電影中蘇聯和美國兩方在防備中合作的特殊關係也刻畫的卓有成效。但這個電影的主題最終還是要歸結為宇宙無法想像的宏大與人類的渺小。

其實作為生物,人對時間與空間的把握與感知能力是非常虛弱的。大多數人對太陽系的感知或許就是傳播最為廣泛的那張八大行星圍繞太陽旋轉的圖片。但其實太陽的體積是地球的130萬倍,日食時太陽表面那些好像非常細微的毛刺——日冕。它的空間尺度為10萬公里,而地球的直徑不過5萬公里。如果站在火星看太陽,這樣龐大的恆星也不過只有綠豆那麼大。站在海王星軌道上(距地球30億公里),熾熱的太陽也僅僅是一顆明亮的黃色星星。將焦距拉長到太陽系的邊緣,站在一顆名為莎娜的矮行星上(距地球130億公里),太陽著這裡甚至不是天空中最明亮的星星,但引力束縛著它做週期為一億年的公轉運動。或許可以更遠一點,在由冰塊與塵埃組成的奧爾特星雲,這裡的溫度已經接近絕對零度,這兒有著真正的死寂。再向外一點,超出太陽的控制範圍。是一片什麼都不存在的真空。我們還需要太多太多的歷程才能在這樣絕對的真空中找到下一個星體——距我們4.22光年的比鄰星。

真實的宇宙就是這樣,無法想像的空曠與寂靜才是真正的主題,恆星不過是宇宙荒漠中平凡的石塊,行星則是微不足道的塵埃,即使光銀河系就有兩千億顆恆星。

討論神秘的黑色方碑是超級文明的產物,他們造就了超物質生命——鮑曼與《2001》續集《2010》中的HAL都是非常好的話題。但我覺得這部電影還應有更加深刻的內涵。當你看完這部電影,走出門外,仰望你感覺已經遺忘許久的星空,一種龐大的畏懼感將你緊緊束縛。你突然認識到了那種宏偉而真實的存在,及自身相對於這種宏偉的渺小。我想這才是電影最想傳達給觀眾的。沒有對未知的嚮往,不去仰望星空就不會產生文明。

當我們再次在浩渺蒼穹中找到自我的定位,這樣對自己渺小的認知又何嘗不是人類繼續偉大的前提?

那時,所有人都將如鮑曼般驚奇的慨嘆「My God, it's full of stars!」