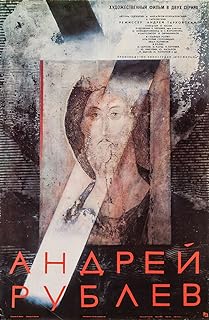

安德烈·卢布廖夫/安德烈·鲁勃廖夫/安德烈·卢布耶夫

導演: 安德烈塔可夫斯基編劇: 安德烈康查洛夫斯基 安德烈塔可夫斯基

演員: Anatoliy Solonitsyn ivan lapikov Nikolay Grinko

2011-10-03 00:57:57

當藝術遭遇戰爭,信仰何去何從?

************這篇影評可能有雷************

由蘇聯導演塔爾科夫斯基創作的這部《安德列·魯勃廖夫》,以傳記片的形式和神奇的黑白光影,記錄了主人公——俄羅斯古代最有名的聖像畫家安德列·魯勃廖夫長達二十多年的人生。影片分為「動亂與沉默」和「考驗復活」 兩大篇章,在這格局裡,又分為八個章。獨特的記錄形式和長鏡頭的揮灑自如的運用,塑造出了令人嘆為觀止的由如史詩般的磅礴氣勢。僅僅三個小時,卻似乎經歷了一個時代:戰爭,宗教,鐵與血,哭與笑充斥著鏡頭——這部影片堪稱鴻篇巨製。

就如前面所說,這部紀錄片包含著太多的內容,它記錄的,不僅僅是主人公創作聖像的經歷,還包含著人性,戰爭,宗教,國家等一系列主題。導演以這樣的方式告訴我們,他所塑造的安德烈,不是一個乾癟單調的藝術家形象,而是一個豐滿的,有血有肉,有思想有靈魂,生活在具體時代中的「人」的形象。而其中,使我猶為震撼的,便是安德烈的藝術追求,亦即他的信仰的坎坷歷變以及他最後的精神回歸。那種猶如鳳凰涅槃後浴火重生的震撼,久久迴環心中。

先從他的人生經歷看起,縱觀整部影片,我覺得安德列的人生主要有三個轉折點:第一個發生在第二章《1405狄奧凡》,第二個則在第六章《1408侵襲》中,第三個便是最後一章《1423鍾》。三個人生的轉折點,也將他藝術信仰的追求分為了三個階段。

在《1405費奧潘`格列克》裡,安德列遇上了改變他人生的第一個契機:著名畫師費奧潘邀請他去莫斯科教堂畫聖像。於是,那時尚未成熟的安德列克服了自己對好友達尼拉的依賴,帶上自己的助手獨自踏上了通往莫斯科的道路,從那一刻起,他如同初次試飛的雛鳥,第一次獨自踏上了只屬於他的風雨之途,帶著他最新鮮最原始的信仰。同時,他也宿命般地踏上了一條一去不返的道路。在途中,他和費奧凡潘的爭論初次顯示了他的宗教信仰:章節中剪入了一段耶穌受難的鏡頭,二人的交談依然作為畫外音繼續著,此時,安德列就充滿感情地詮釋著他心中的耶穌:「耶穌的誕生和受難也許是為了實現上帝和人類的和解。」即通過受難的儀式讓上帝原諒人們的愚昧,使人們感受到自己人性中純潔的與神相同的一面。在這一段如夢幻般的鏡頭中,安德列心目中耶穌的形象也詮釋了他的宗教信仰:對耶穌的崇敬,對人類的寬恕仁愛。

這一思想在第五章《1408可怕的審判》中得到了更為淋漓盡致的闡發:兩個月過去了,安德列依然沒有開始畫大公決定的《可怕的審判》。達尼拉質問他,他沉默半後終於爆發:「我不能!我不能畫這,我討厭,懂嗎?我不想嚇人民!」一句短短的「我不能」飽含了多少一個藝術家對人民的愛!對藝術的美和愛的追求!這也與先前他對耶穌受難的理解遙相呼應,在這裡,對人類的愛已經滲透進他的藝術信仰,或者說,其實他的宗教信仰與他的藝術追求一直是水乳交融的,那就是表達愛和美的主題。這也是安德列第一階段的藝術信仰與追求。隨後,到了第二個轉折點,那就是發生在1408年的大公的弟弟串通韃靼人侵入莫斯科的事件。安德列親眼目睹了韃靼人兇殘的燒殺搶掠,甚至還有莫斯科人對自己兄弟的無情屠殺。到處都是鮮血,到處都是猙獰的劊子手和痛苦呼救的人民,教堂,原本象徵聖潔的地方卻成了人間地獄。他為了拯救傻姑,甚至親手殺死了一個士兵——一個俄羅斯人,他所一直真誠愛著的人民兄弟。這場戰爭完全摧毀了他心中一直以來堅守的信仰:人類的一切罪惡最終真的可以被原諒嗎?他所一直深愛著的人民真的如他所想的那樣可愛嗎?上帝,或是耶穌真的可以拯救人類嗎?其實當他決定將手中的斧子砸像那個俄羅斯人時,他已對自己最初的信仰產生了動搖,這個親手摧毀自己信仰的過程無疑是痛苦的。當一個上帝的信仰者成為殺人者,安德列無疑要追問自己的罪過,民族的仇恨和人類的苦難使他承擔著內心的拷問。當迷惘無法排遣,當內心的糾纏無法找到出口的方向時,他用長達十年的沉默表達了一個殉道者的態度,這位偉大的藝術家開始了自我放逐。其實這個痛苦煎熬的過程正如蠶破繭前的陣痛,鳳凰涅槃時的浴火之痛。當苦難與絕望到達頂點,當迷茫、坎坷、創痛走到極至,此時只需要一個契機,就可能迎來破繭成蝶,浴火重生,大徹大悟的時刻。

這個契機終於在最後一章《1423鍾》裡出現。當戰火成為歷史,當生活開始重建,人們需要一種新的精神依賴來支撐生命中新的一頁。而大鐘,那莊嚴的外觀和肅穆的聲音,象徵著一種警示,一種威嚴,一種歷經風雨從遠古走來的睿智,毫無疑問地成為了信仰與力量的承載者。於是,鑄鐘被賦予了一種特別的含義:即一種精神重建的標誌。正如每個偉大的時代都呼喚著一個偉人,一個可以承擔歷史重任的人時,少年鮑利斯出現了,他扛起了歷史時代的重任。戰爭和瘟疫帶走了一代人,少年的出現被賦予了象徵新生活的意義。這個偏執而狂熱的少年,不惜以生命為代價,不顧一切地爭取機會成為鑄鐘者,在鑄鐘的艱難歷程中,他為了找到適合的黏土冒雨滾下泥土坡,為了催人幹活不惜派人痛打自己的夥伴。最後,終於在歷盡艱辛和重重困難後大功告成。這個少年用他的生命做賭注,詮釋了他的生命信仰:藝術家應該是固執的,也應該是自負的,用這種固執和世界戰鬥,用自己的天分去創造出偉大的作品。仔細想來,那個少年將自己逼到生命的刀尖,在刀尖上揮舞自己才華的行為,又何嘗不是一種浴火重生?那個艱難的鑄鐘過程,又何嘗不是一種痛苦的歷練?最後當悠遠的鐘聲響起的剎那,他得以重生。安德列在這一章節中是一個旁觀者,卻也是一個精神的參與者。當他親眼見證了那個倔強少年奮鬥的全過程,當最後悠遠而沉重的鐘聲緩緩響起,當他看到鍾鑄成後民眾虔誠興奮的表情時,他終於明白了藝術的終極任務,那就是:影響靈魂,重塑它的精神結構。因為我們的靈魂並非自誕生就一直是聖潔健康的,它也會在世俗的沖刷下變得虛偽,罪惡。而藝術恰是最後能拯救我們靈魂的救世主。因此,藝術家應當充分利用上天賦予的天分,承擔起上帝賦予的使命,藝術創造不是自我表達或自我實現,而是以自我犧牲創生另一種精神性的存在與依賴,從而淨化人們的靈魂。於是,便出現了文章開頭提到的那個鏡頭,盧布廖夫終於「回歸」了,他找到了他最終的信仰。此刻,僅僅相依的少年與安德列已經融為一體,他們都在悠遠的鐘聲中獲得新生。那個倔強少年,難道不正是新生的安德列嗎?他們都洋溢著那樣充沛的希望,擁有那樣的如新生嬰兒般的純潔的目光。我從他們緊緊相依的身影上看到了一種神聖而堅持的力量,看到了一個新的時代的希望。

舉報