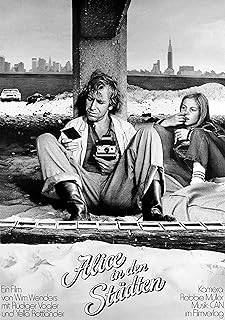

電影訊息

愛麗絲漫遊城市--Alice in the Cities

編劇: Veith von Furstenberg 文溫德斯

演員: 魯迪格福格勒 Yella Rottlander 麗莎克羅伊策

爱丽丝城市漫游记/AliceintheCities

導演: 文溫德斯編劇: Veith von Furstenberg 文溫德斯

演員: 魯迪格福格勒 Yella Rottlander 麗莎克羅伊策

電影評論更多影評

2011-07-03 02:27:55

旅行的意義

Winter,你的名字叫寒冬;Alice,你的名字叫旅行。

31歲的德國記者溫特(winter)橫穿美國,要為德國的讀者寫下美利堅風情。西方世界裡的1970年代,正是歐洲客重新認識紐約客的時期,他們熱烈擁抱美國式的自由與財富,卻深深迷失在美國式的大眾文化中而倍感失落。當溫特橫穿美國抵達世界中心紐約後,他猛然發現喪失了寫作能力,境遇猶如其名字:深寒、孤寂、冷漠。顯然,這是導演文德斯最為摯愛的螢幕英雄形象(正如文德斯的德文Wenders發音其實就是winter),這位現代騎士在從歐洲到美國的角色切換中陷入了精神危機:找不到個體存在的意義,找不到真實,於是難以與人進行心靈的溝通,甚至無法寫作。

溫特能做的,只是每時每刻都在拍攝。他使用立等可取的寶麗來相機,咔嚓一聲,相片應聲而出,膠片上慢慢顯出風景。只有在這一刻,溫特才能從影像上抓到一絲令人生疑的真實感。因為拍攝,他只字未寫,為此付出的代價就是不得不懷揣著三百美元回德國。就這樣,溫特在機場的旋轉門裡邂逅了愛麗絲,也邂逅了旅行。

大叔帶一個小蘿莉旅行,但卻並非現在流行的蘿莉控大叔、大叔控蘿莉的流氓故事,也不是《殺手萊昂》這類成人和孩童共謀的現代童話,甚至也不是《中央車站》裡一老一少對信仰的尋根寓言。我只想說他們一起踏上未知的旅程,因為未知,所以真實。從紐約到阿姆斯特丹,從荷蘭到德國,遭遇「真實感」危機的溫特尚未意識到這次旅程其本身是最為真實的,而這一切都將由愛麗絲的漫遊徐徐展開。

先說說他們的漫遊。

上上個世紀,「愛麗絲」曾經懵懵懂懂的漫遊了夢境和鏡中世界,這次她同樣懵懵懂懂的在城市間穿梭,從未料到會挽救一個大叔的心靈。起初,溫特帶著愛麗絲有清晰的意圖:他只是替她母親代為照看愛麗絲,當母親失約後,他又試圖將她帶到外婆家。因為這個「具體目的」的存在,溫特與愛麗絲之間並未建立起真實的溝通,愛麗絲是溫特的活累贅。為了擺脫她,溫特甚至一度把愛麗絲交給當地警局。然而,這一切從愛麗絲偷偷跑出警局並重返溫特的手心後發生了改變。溫特慢慢意識到,他帶著愛麗絲尋找家並不重要,重要的是他們在一起旅行這件事情。旅行中,愛麗絲不停的釋放孩童最為本真的喜怒哀樂。她會直白的說「我餓了」、「我渴了」,也會生氣的說「你就是想甩掉我」,還會一本正經如同逃亡的囚犯那般告訴溫特「我從警局裡逃走了,那兒的飯真難吃!」。毫無遮掩的情感表達,讓溫特越來越敞開內心的孤獨,並意識到自己存在的真實性。

片中最深刻揭露溫特這種變化的,是他為愛麗絲瞎編的一個故事:從前有個小男孩跟媽媽去森林散步,媽媽休息了,小男孩一個人沿著小溪奔跑,看到橋上有個騎士。騎士消失在他的視野,他追呀追,卻來到一個車來車往的高速路。於是小男孩坐上卡車,滿心歡喜,來到海邊,並再次想起了母親。

故事未完,愛麗絲已經睡著,溫特卻淺淺的笑了。因為這故事可謂本片的詩意再現。騎士,是德國浪漫派文學和藝術中最為典型的意象,是美與真的化身,也是真實性的象徵。小男孩從德國的舊傳統追索到現代文明中的高速路,他迷失了騎士,卻乘上了卡車;他走出森林,卻駛入公路。舊的象徵消失,新的象徵誕生,那就是乘車旅行。小男孩是溫特也是愛麗絲。如同後來愛麗絲為溫特拍了一張相片,溫特粗糲有質感的頭像卻和愛麗絲的頭像疊映在一起,這都說明他們在漫遊中相互印證了彼此的存在。

再說說漫遊的意義。

愛麗絲的漫遊得到的或許只是長大後美好的童年回憶,卻不經意間重建了溫特個體存在的意義。在旅行中,溫特始終沒有放下寶麗來相機,因為攝影寄託著他慘澹的真實感。文德斯在他著名的攝影詩集《once》中寫道:「攝影是一種走入時間的動作,從中撕扯出一些什麼,然後以另外一種持久的形式定格。」寶麗來相機的特殊性在於沒有底片,所以每一張相片都是獨一無二的,也無法複製。因此,溫特好比用拍攝來給時間標上刻度,以證明他是真實的。由於寶麗來的相片從拍攝到顯影需要等一會,這段等待對溫特來說無比漫長,因為他等待的不是相片,而是真實感。

但這種真實感是脆弱的。當溫特和愛麗絲終於找到和相片上一模一樣的外婆家的房子時,溫特起初興奮的大叫「太不可思議了」!彷彿相片復活一般。但愛麗絲隨即宣佈外婆早就搬走了,於是,相片的真實性轟然坍塌。溫特於是意識到他仍然需要寫作、必須寫作,單憑相片無法獲取真實性。觀眾注意到,從影片的中間開始,溫特漸漸拿起了筆,記錄我們猜得到或猜不到的點點滴滴。這恰是他與愛麗絲的旅行所賦予的。於是,愛麗絲彷彿成為他的寶麗來「相片」,用她的童真和「成熟」,在旅行中慢慢的將真實呈現出來,並由此重建了溫特的意義世界。最後,溫特不僅終於找回了失落的意義,也恢復了寫作的能力。片尾,溫特在本片中第一遭把相機對準一位母子而不再只是風景。Winter的寒潮退去,他透過愛麗絲看到了春天。

作為文德斯的一部早期影像,這部電影還沒有成為他招牌式的公路片。溫特和愛麗絲先後乘坐了飛機、火車、轎車、大巴、高架鐵路、遊艇、輪渡;他們駐足於各類旅館、雪糕店、餐館(有個餐館還在播放中文歌)、警局;他們走過城市、郊區、村鎮的拐角。旅行越來越夢幻,尤其是全世界獨一無二的吊在空中的高架鐵路,讓人彷彿跨入了童話的神奇世界。其實,他們身在哪裡並不重要,只要他們始終在路上。僅僅從這一點,我們已經看出了《德州巴黎》的憂鬱味道。

「愛麗絲」已經成為漫遊的代名詞了,在19世紀的英國,愛麗絲曾經漫遊仙境和鏡中世界。兩百年來,愛麗絲的旅行恍若每一個經歷過童年的孩子的步履,包括我。我的第一盤英文磁帶就是《愛麗絲夢遊仙境》,而蒂姆伯頓的最新翻拍也將在明年登場,2000後們有福了。不過,就文德斯而言,這不是童話,而是一個黑白膠片上漸漸顯出的現代性事實。是的,電影描述了愛麗絲的旅行,其實更是溫特的旅行,但歸根到底是文德斯的旅行。

刊於《看電影》2010年某期「天地街66號」

31歲的德國記者溫特(winter)橫穿美國,要為德國的讀者寫下美利堅風情。西方世界裡的1970年代,正是歐洲客重新認識紐約客的時期,他們熱烈擁抱美國式的自由與財富,卻深深迷失在美國式的大眾文化中而倍感失落。當溫特橫穿美國抵達世界中心紐約後,他猛然發現喪失了寫作能力,境遇猶如其名字:深寒、孤寂、冷漠。顯然,這是導演文德斯最為摯愛的螢幕英雄形象(正如文德斯的德文Wenders發音其實就是winter),這位現代騎士在從歐洲到美國的角色切換中陷入了精神危機:找不到個體存在的意義,找不到真實,於是難以與人進行心靈的溝通,甚至無法寫作。

溫特能做的,只是每時每刻都在拍攝。他使用立等可取的寶麗來相機,咔嚓一聲,相片應聲而出,膠片上慢慢顯出風景。只有在這一刻,溫特才能從影像上抓到一絲令人生疑的真實感。因為拍攝,他只字未寫,為此付出的代價就是不得不懷揣著三百美元回德國。就這樣,溫特在機場的旋轉門裡邂逅了愛麗絲,也邂逅了旅行。

大叔帶一個小蘿莉旅行,但卻並非現在流行的蘿莉控大叔、大叔控蘿莉的流氓故事,也不是《殺手萊昂》這類成人和孩童共謀的現代童話,甚至也不是《中央車站》裡一老一少對信仰的尋根寓言。我只想說他們一起踏上未知的旅程,因為未知,所以真實。從紐約到阿姆斯特丹,從荷蘭到德國,遭遇「真實感」危機的溫特尚未意識到這次旅程其本身是最為真實的,而這一切都將由愛麗絲的漫遊徐徐展開。

先說說他們的漫遊。

上上個世紀,「愛麗絲」曾經懵懵懂懂的漫遊了夢境和鏡中世界,這次她同樣懵懵懂懂的在城市間穿梭,從未料到會挽救一個大叔的心靈。起初,溫特帶著愛麗絲有清晰的意圖:他只是替她母親代為照看愛麗絲,當母親失約後,他又試圖將她帶到外婆家。因為這個「具體目的」的存在,溫特與愛麗絲之間並未建立起真實的溝通,愛麗絲是溫特的活累贅。為了擺脫她,溫特甚至一度把愛麗絲交給當地警局。然而,這一切從愛麗絲偷偷跑出警局並重返溫特的手心後發生了改變。溫特慢慢意識到,他帶著愛麗絲尋找家並不重要,重要的是他們在一起旅行這件事情。旅行中,愛麗絲不停的釋放孩童最為本真的喜怒哀樂。她會直白的說「我餓了」、「我渴了」,也會生氣的說「你就是想甩掉我」,還會一本正經如同逃亡的囚犯那般告訴溫特「我從警局裡逃走了,那兒的飯真難吃!」。毫無遮掩的情感表達,讓溫特越來越敞開內心的孤獨,並意識到自己存在的真實性。

片中最深刻揭露溫特這種變化的,是他為愛麗絲瞎編的一個故事:從前有個小男孩跟媽媽去森林散步,媽媽休息了,小男孩一個人沿著小溪奔跑,看到橋上有個騎士。騎士消失在他的視野,他追呀追,卻來到一個車來車往的高速路。於是小男孩坐上卡車,滿心歡喜,來到海邊,並再次想起了母親。

故事未完,愛麗絲已經睡著,溫特卻淺淺的笑了。因為這故事可謂本片的詩意再現。騎士,是德國浪漫派文學和藝術中最為典型的意象,是美與真的化身,也是真實性的象徵。小男孩從德國的舊傳統追索到現代文明中的高速路,他迷失了騎士,卻乘上了卡車;他走出森林,卻駛入公路。舊的象徵消失,新的象徵誕生,那就是乘車旅行。小男孩是溫特也是愛麗絲。如同後來愛麗絲為溫特拍了一張相片,溫特粗糲有質感的頭像卻和愛麗絲的頭像疊映在一起,這都說明他們在漫遊中相互印證了彼此的存在。

再說說漫遊的意義。

愛麗絲的漫遊得到的或許只是長大後美好的童年回憶,卻不經意間重建了溫特個體存在的意義。在旅行中,溫特始終沒有放下寶麗來相機,因為攝影寄託著他慘澹的真實感。文德斯在他著名的攝影詩集《once》中寫道:「攝影是一種走入時間的動作,從中撕扯出一些什麼,然後以另外一種持久的形式定格。」寶麗來相機的特殊性在於沒有底片,所以每一張相片都是獨一無二的,也無法複製。因此,溫特好比用拍攝來給時間標上刻度,以證明他是真實的。由於寶麗來的相片從拍攝到顯影需要等一會,這段等待對溫特來說無比漫長,因為他等待的不是相片,而是真實感。

但這種真實感是脆弱的。當溫特和愛麗絲終於找到和相片上一模一樣的外婆家的房子時,溫特起初興奮的大叫「太不可思議了」!彷彿相片復活一般。但愛麗絲隨即宣佈外婆早就搬走了,於是,相片的真實性轟然坍塌。溫特於是意識到他仍然需要寫作、必須寫作,單憑相片無法獲取真實性。觀眾注意到,從影片的中間開始,溫特漸漸拿起了筆,記錄我們猜得到或猜不到的點點滴滴。這恰是他與愛麗絲的旅行所賦予的。於是,愛麗絲彷彿成為他的寶麗來「相片」,用她的童真和「成熟」,在旅行中慢慢的將真實呈現出來,並由此重建了溫特的意義世界。最後,溫特不僅終於找回了失落的意義,也恢復了寫作的能力。片尾,溫特在本片中第一遭把相機對準一位母子而不再只是風景。Winter的寒潮退去,他透過愛麗絲看到了春天。

作為文德斯的一部早期影像,這部電影還沒有成為他招牌式的公路片。溫特和愛麗絲先後乘坐了飛機、火車、轎車、大巴、高架鐵路、遊艇、輪渡;他們駐足於各類旅館、雪糕店、餐館(有個餐館還在播放中文歌)、警局;他們走過城市、郊區、村鎮的拐角。旅行越來越夢幻,尤其是全世界獨一無二的吊在空中的高架鐵路,讓人彷彿跨入了童話的神奇世界。其實,他們身在哪裡並不重要,只要他們始終在路上。僅僅從這一點,我們已經看出了《德州巴黎》的憂鬱味道。

「愛麗絲」已經成為漫遊的代名詞了,在19世紀的英國,愛麗絲曾經漫遊仙境和鏡中世界。兩百年來,愛麗絲的旅行恍若每一個經歷過童年的孩子的步履,包括我。我的第一盤英文磁帶就是《愛麗絲夢遊仙境》,而蒂姆伯頓的最新翻拍也將在明年登場,2000後們有福了。不過,就文德斯而言,這不是童話,而是一個黑白膠片上漸漸顯出的現代性事實。是的,電影描述了愛麗絲的旅行,其實更是溫特的旅行,但歸根到底是文德斯的旅行。

刊於《看電影》2010年某期「天地街66號」

評論