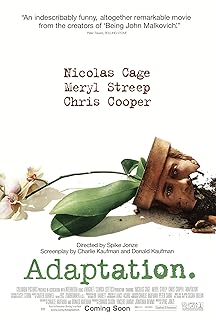

電影訊息

電影評論更多影評

2011-07-02 08:01:29

《改編劇本》:多重文本解讀的「萬花筒效果」

在《電影的元素》一書中,李•R•波布克說:「大多數影片都是從把一個初步的意圖變成劇本開始的,而這個劇本將對影片生產起著指導作用。研究影片——考察隨便哪一部影片,最好也從考察它的劇本開始。」通常說來,劇本的好壞很大程度上決定著影片的成敗。對一部電影來說,編劇是經手第一素材的重要角色,決定了未來影片表現生活的深刻程度和藝術性高度。縱觀整個世界電影史,以編劇為主角的影視作品不在少數,也有《巴頓芬克》、《八部半》等影片留名影海,但作為整個電影製作鏈中的一環,鮮有故事電影專門對此過程進行深入挖掘,因為千百年來關於文人瓶頸期和話語困境的題材難以再有什麼新意,即使再富有形式感和藝術性,故事也難免落入平淡庸俗。況且,大膽的劇中劇式套層結構難免模糊假定性與真實性之間的維度,觀眾往往一頭霧水,正所謂「出力不討好」。

《改編劇本》難能可貴之處正在於,它在講述一個螺旋式的編劇創作過程的同時,也將了劇中編劇的作品搬上了螢幕——既保持了心理式敘事的藝術風格,又有符合好萊塢審美的商業化元素,商業與藝術相生並存的同時,真實與虛假也融為一體了。

一.《改編劇本》的結構安排

《改編劇本》的結構是在一種遊刃有餘的敘事姿態下構建起來的,因而顯得波瀾不驚、徐緩有致,有的觀眾將它的結構簡單分為「考夫曼改編劇本」、「作家蘇珊與蘭花賊」、「考夫曼介入蘭花賊事件」三部份——這三部份平行發生在同一維度空間,具有一般好萊塢電影所具有的經典三段式結構(引子;發展;高潮與結局)。事實上,《改編劇本》遠非這麼簡單,它的結構就像咬尾蛇一般環環相扣,回頭再看《改編劇本》,會發現它其實就是查理•考夫曼(影片中的和現實中的)寫作思路及精神狀態的外化。如果將電影視為兩條線索,會發現「改編劇本」一線是考夫曼真實的創作過程,「蘭花賊」一線其實是考夫曼的創作成品的再現。一個確確實實發生過,一個卻是進行過藝術化處理的事實。——真的是這樣嗎?編劇在這裡對敘事做了一個精妙的安排:他聲稱將自己的創作歷程寫入了劇本。既然我們已經認同「蘭花賊」的故事是屬於螢幕和舞台的,那麼「改編劇本」的情節的真實性也可以受到質疑。因為考夫曼既是「改編劇本」一線的敘事主體,又是「蘭花賊」故事裡蘇珊背後的實際敘述者,並且,他的代入還成為整個故事的情節點。這樣一來,電影的線索就不能按照兩極分法進行劃分,它的結構和線索應該處於一個編劇不斷講述、修改和參與情節發展的迴環狀態。

事實上,電影的魅力正在於它多重解讀的可能。為了方便理解編劇的創作意圖,我們也不妨將影片的結構視為簡單的三部份。在考夫曼蓄意對《蘭花賊》蓄意進行好萊塢式改造之前,蘇珊和約翰的故事雖然是改編過的但大部份是與現實重合的,考夫曼飽受思維枯竭煎熬的狀態也是真實寫照,而之後種種則是編劇為追求戲劇性而製造的矛盾衝突,也就是從考夫曼決定引進戲劇元素的那一刻起,他的故事才得以真正開講。

二.《改編劇本》體現的真實性與假定性關係

巴贊認為,「電影的本性是複製和還原現實的真實性」,「電影是現實的漸近線」,但同時,「藝術形象決不是生活自然形態的機械複製,藝術並不要求把它的作品當做現實,從這個意義上說,假定性乃是所有藝術的本質。」(《中國大百科全書•戲劇卷》)電影中的假定性主要表現在電影語言和手法的假定性,數字虛擬技術的假定性,人物語言的假定性和結構、情境的假定性。對一般電影來說,最根本的假定性存在於觀眾與螢幕藝術的默契和默許之下,正如普多夫金說的,「實際發生的事件與它在螢幕上的表現是有區別的」,但這不能代表《改編劇本》中對真實性與假定性維度的界定。二者之辨,不僅代表了此部影片最有爭議和最有特色的亮點,而且是現實中的編劇亟需面對的問題。

《改編劇本》的編劇在設計結構和情節時,運用一些「小伎倆」成功模糊了真實和虛假的分水嶺,也迷惑了觀眾。

影片伊始,伴隨著考夫曼的絮叨,真實的攝製場景出現在觀眾面前,導演、攝影師、場工都是現實中的人物,在攝影機不甚清晰的影像中,這一嘈雜的場景具有紀錄片的某些特性。隨後,尼古拉斯凱奇扮演的編劇考夫曼入畫。值得一提的是,這正是本片真實編劇的大名。因此,這一開場就非常值得考究了,它將情境的真實與電影演員的假定性混接到一起,而且使對立的二者產生了驚人的一致性。隨後我們可以看到,尼古拉斯凱奇分飾二角,他還扮演了在現實中並不存在的查理•考夫曼的弟弟唐諾。姑且不論二者所代表的好萊塢編劇的典型雙重人格,唐諾也參與了現實中的場景,譬如馬鍥的編劇班(馬鍥的編劇班使得查理改變了創作方向)——更重要的是,他一腳邁進了虛擬的查理的劇本中,引導了整個蘭花賊故事的方向。演員的二重自我性在這裡不再表現為角色與自己之間微妙的關係,而是表現為他利用角色身份在編劇生活和故事中的自由進出。

真實性和假定性的統一同樣得益於套層的結構模式,真正的編劇查理•考夫曼與片中編劇查理•考夫曼的關係一如《滑動門》里一分為二的海倫,《維羅妮卡的雙重生活》裡的兩個維羅妮卡,《法國中尉的女人》里薩拉與安娜……唯一不同之處在於,後幾部片子建立在極為大膽誇張的假定性結構基礎上,而前者卻在樸素的現實空間創造出神奇的虛擬空間。

查理的絮叨過後緊接出現了自然萬物誕生、成長、死亡、腐爛的過程,然後在新生嬰兒的鏡頭後接入了考夫曼緊張流汗的特寫鏡頭,查理改編劇本的戲碼從這一刻開始上演。影片的第四十分鐘左右,我們看到查理用錄音筆喊出了他對生命形式的看法,可以發現他的話語正是開頭時有些莫名其妙的自然界影像的文字表現。在這裡,編劇又向觀眾明確傳達出「查理考夫曼改編的劇本正在同步展現」的意圖,而觀眾也理所當然的將「蘭花賊」這條線索理解為查理寫作心路歷程的外化。可以明顯看出,接受了編劇馬鍥的調教之後,查理開始對劇本進行大刀闊斧的修改,《蘭花賊》原著作者自始至終未能目睹傳說中的鬼蘭——很多時候生活紀實就是如此,即使追尋已久仍沒有結果。但電影是「人類夢想的實現」、「人體的延伸」,它是一場圓夢之旅,所以在查理的設計下,蘇珊最後親眼目睹了鬼蘭。邁出第一步後,查理的尺度開始放寬,經典的犯罪片元素——偷情、毒品、兇殺開始出現,查理靈光一閃還把自己寫入了劇本,這些改變是結構和總體情境假定性的重要體現。從查理前往紐約與作家蘇珊會面開始,真實與虛假的關係再一次轉入下一個輪迴。但這些轉變都不動聲色的延續了前篇藝術化的、波瀾不驚的敘事風格,銜接十分自然,可以說毫無破綻。

私以為,編劇的「伎倆」就是運用大量旁白(雖然馬鍥說最蹩腳的編劇才會依賴旁白),敘事主體不斷在查理和蘇珊二者之間轉換。在許多場景中,蘇珊的聲音漸隱,轉入查理看書的場景。這造成一種「是蘇珊而不是查理在講述蘭花賊故事」的錯覺。但事實正如前文提及的那樣,考夫曼是整個故事的真正敘述者。譬如蘇珊的獨白「我希望能親身體會付出全副心神熱愛某事的感覺……」其實就是後面的劇情里考夫曼設計的台詞。

三.《改編劇本》的鏡像關係與矛盾處理

影片有一個非常有意思的花絮,那就是現實中的編劇查理•考夫曼並沒有一個名叫唐諾的弟弟,但在影片的結尾編劇位置卻赫然寫著兩人的名字。私以為查理與唐諾的鏡像關係映射著每一個好萊塢編劇的雙重人格。探討唐諾的真實性並無多大意義,但他確實代表了大眾化、商業化、泛娛樂化的好萊塢戲劇傳統,而查理代表著小眾的、藝術化、創新性的實驗作品之路。按照馬克思的說法,任何藝術的審美欣賞活動都是人「在他所創造的世界中直觀自身」的一種方式,(「人不僅像在意識中那樣理智地復現自己,而且能動地、現實地復現自己,從而在他所創造的世界中直觀自身。」),《改編劇本》也不能例外。查理與唐諾在創作觀念上南轅北轍,但他們卻分享著同一張面孔(最後分享了同樣的困境)這就像存在於一個編劇大腦中的兩種聲音:要商業要金錢回報,要藝術要精神追求。而且它們就一切問題的爭執體現在劇中查理與唐諾身上就不僅僅限於對編劇規則的分歧,也存在於生活方式和價值觀的差別。

《改編劇本》把筆墨集中在平庸的「改編劇本」的劇情上卻仍然獲得巨大成功,是因為它以它的典型性俘獲了眾多飽受內心煎熬的編劇的心。如何安排影片的形式和內容,不僅僅代表了編劇的寫作技巧,而是代表了編劇作家對生活的理解、掌握方式,代表了他的某種哲學觀念。劇中查理在創作道路的選擇上充滿了矛盾,他強調說「不願意將《蘭花賊》改編為一部『蘭花爭奪戰異類的電影』,不願意讓好萊塢的積習毀了它」,但最終的劇本儼然完全背離了查理的初衷:偷情、毒品、兇殺、車禍、襲人野獸悉數登場,最後哥哥在弟弟面前袒露心聲,二者都完成了人性的昇華。無疑,好萊塢電影的一個重要傳統就是劇作的戲劇化結構,這種結構的恰當使用是好萊塢電影長期保持魅力的一個重要因素,當然也是許多電影走向虛假、平庸的一個源頭。查理的劇本沒能逃過好萊塢電影「清晰的因果關係為敘事基礎、完美的整體框架、簡單並跌宕起伏的故事情節、清晰明了的線索」等特徵限制,回歸或曰屈服於主流意識形態。編劇正是通過這種強烈的對比來展現這一行業內在的衝突,為了凸顯這一衝突,劇中的查理•考夫曼也被設置為顛三倒四、充滿矛盾的邋遢胖子形象。

《改編劇本》的多重解讀的可能性產生了萬花筒一般的效果,其中既有編劇自我崇拜、自我結構的意識流冥思,又有驚險刺激的視覺消費,整部電影飽滿並閃耀著智慧的光芒,查理•考夫曼和斯派克•瓊斯奉獻了一部兇猛精彩的頭腦風暴和視覺盛宴。

評論