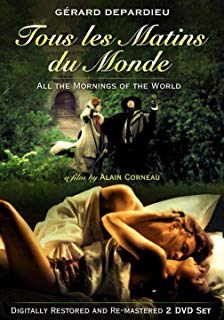

電影訊息

日出時讓悲傷終結--All the Mornings of the World

編劇: Pascal Quignard 亞倫柯諾

演員: 尚皮爾馬利耶 傑哈德巴狄厄 安妮柏琦特

日出时让悲伤终结/日出前让悲伤终结/世界上所有的早晨

導演: 亞倫柯諾編劇: Pascal Quignard 亞倫柯諾

演員: 尚皮爾馬利耶 傑哈德巴狄厄 安妮柏琦特

電影評論更多影評

2011-06-05 00:24:05

藝術,或死亡

昨天看了那部《日出讓悲傷終結》,而兩年前也是在六月時,讀了《世間的每一個清晨》。我知道這些以小說原著改編的電影畫面一定會推翻閱讀的經歷,使人感到失望,但直到真正溫習的時候,我才發現自己的感想已經與兩年前大不相同了。原來比起電影,書中的感情顯得比我記得的還要收斂,包括在這前一篇的《羅馬陽台》。莫姆和聖·柯隆伯兩位影子般的隱士,一生都難以逃避藝術和生活的傷痛,以及因為沉默而封閉找不到出口的劇烈情感。但我記得帕斯卡·吉尼亞擁有一種技巧,使他的寫作流暢,輕快,色彩豐富,讓我的想像蒼白但是積極。這是他一貫的主旨,包括在那本《遊蕩的影子》里,講的也是這些在塵世上飄蕩的幽靈。這些人具有非凡的天賦,但真實的生活卻使他們恐懼、痛苦。我想大概有許多法國作家都聚攏在這一類的題材之下,莫迪阿諾也可以算一份子。他們企圖描繪這種捉摸不定的追尋,但結果是讓自己的書也變得遊蕩、寂寥。

但在電影中,一切卻都只剩下悲痛的感情,彷彿連人物都僅剩下思想,而沒有軀體。我不禁懷疑這到底是不是原著的意思。17世紀末孤獨的鄉間景色、霧氣和湖水,濕潤的草地,夜裡的聖·柯隆伯處於無盡的幻覺和回憶中,看了讓我如鯁在喉,和他一樣說不出話。而看到那著名的最後一夜時,我已經沒法控制自己的眼淚了。想來自己也很久沒有被什麼文藝作品弄哭,但這部片子卻留下了一桌子的紙巾。那個老人,他的臉實在太讓我動容了。那張嚴肅、隱忍、日益蒼老的臉,在燭火下流下眼淚,與幻想中的幽靈在琴聲中對話,而在外人看來,那只是自言自語和低聲的嘆息……隨著幻覺一點點消亡,他對馬萊說:您應該聽聽我的嘆息,我不久就將是另一個世界的人了。但其實我卻想,不應該單純地把死亡和音樂的關係刻畫得這麼重。在吉尼亞的那本書里原本是沒有這麼多悲哀的,反而,那裡面有一種對藝術、對塵世之外的純粹追求,是始於聖·柯隆伯的妻子逝世之後的,也是作者對自己的投射,但在這裡卻完全被悲傷的波濤淹沒掉了。這並不高明,我想應該像卡爾維諾說的,用輕盈的方式去處理這類沉重的題材。那些viola da gamba原本就那麼低沉了,不應該再將這些音樂加入重量,直壓到泥土下面的黑暗中去。聖·柯隆伯的妻子讓他把她想像成風,說明音樂不僅僅屬於死人的國度。

因此相比之下,還是那些短暫的片刻更令我印象深刻。比如他在教導年輕的馬萊時說的話,如何從畫筆中感受到弓弦的運動,以及如何從風聲、孩子的聲音中感受到旋律和裝飾音的作用。這些毫不相幹的細節,卻是一個人生活的全部內容。這其中有一種偉大的、即將失落的傳統,但十七歲的馬萊不能進入這個世界。我理解他,不僅是他,比他距離這種傳統更遠的人又何其沮喪。

馬萊去往凡爾賽,聖·柯隆伯無法認同,但在我看來並沒有什麼錯。人們自己選擇了命運,何況是在17世紀那個簡單而繁盛的時代里,追求榮耀根本不是恥辱。瑪德萊娜也沒錯。對於她的愛情,我不覺得遺憾。相比之下,她倒更像她的父親。音樂的天賦、表情、對塵世的態度,都是一樣的。她在父親的屋外耕地時聽到了琴聲,慢慢停下了手裡的事,露出理解的微笑,而她的妹妹卻不耐煩地跑開了。其實,小時候的瑪德萊娜倒不如妹妹活潑,看著讓人難受,而不是喜歡。她的頭髮是烏黑而筆直的。在天真的年紀一個女孩子居然能顯現出那種成熟、憂鬱和忍耐力,真不知道是好事還是悲哀。但不知道為什麼妹妹長大以後卻失去了音樂天賦,變成了法國鄉下的有錢家婦人。這些我記得也不是原著里有過的,至少沒有這麼露骨地表現出這種變化,也沒有暗示過父親對她的失望。但是她小時候對演奏的執著讓我動容,還有她的頭髮的顏色和臉蛋。

這真是少有的一個故事,時隔兩年我還能這麼心平氣和地接受它,即便它拍成了電影,表現手法嚴重背離了我生活的一些原則,我也並不氣惱,而只是感慨。然而如果某種處在塵世之上的天賦一定以傷痛為代價,是不是非要與死亡相伴呢?兩年前,我認為聖·柯隆伯在最後一夜教給馬萊技巧是一種偉大的慷慨,源自於藝術的美德。但現在我卻認為不應該把藝術和死亡結合得太緊密,它們之間是存在過渡與隔閡的,而且這些隔閡不應該被去掉。我記得在另外一部講法國巴洛克時代的呂利的電影裡有一個鏡頭,是莫里哀一邊排自己的新戲一邊在舞台上咯血,周圍卻是金色的芭蕾舞隊和戲劇道具。這一輕一重之間的巨大落差,是藝術應該去努力消融,而不是空留在那裡讓人感到窒息的。

後來又聽說飾演年輕的馬林·馬萊和中年馬萊的演員是一對父子,而年輕的兒子在後來真的去世了,也不過三十歲。我不禁在想那位父親會不會有時想到自己參演的這部電影,想到他飾演的那個300多年前的馬林·馬萊在那最後一夜奏起維奧爾琴時的感情……不得不再說一次,我想真的不應該這麼渲染音樂與逝去的時間和幻覺之間的關係,哪怕音樂就是時間、是言語的終結,但一定不止如此。其實在小說里,馬萊說:我在音樂中尋找遺恨。但聖·柯隆伯告訴他,這其實是很難的。話語無法表達的東西,聖·柯隆伯能教給他的只是另一種語言和表達方式。

當然電影是美的。許多對白可以在吉尼亞原著找到,這一點讓我覺得高興,更驚喜的是我居然都記得那些話,比如在那最後的一夜,馬林·馬萊摸到聖·柯隆伯的門口,在寒冷中偷聽琴聲,換取了那些技巧和眼淚。但現今我對這些話有了不同的理解。現在回頭看,只感到了某種變化。但這些篇章和音樂其實卻是沒有改變的。

「一個小小的飲水池,為了那些被話語所拋棄的人。為了孩子們的幽靈。為了鞋匠們錘子的敲打。為了童年之前的狀態。當人們沒有了氣息時。當人們沒有了光明時。」

小說中的馬萊還沒能完全明白這些話。而在電影裡,作者卻讓聖·柯隆伯慷慨地默許了他的進步。 舉報

評論