電影訊息

電影評論更多影評

2011-06-04 07:52:15

你打算,如何面對這敗壞?

加拿大製片,中東問題,二代移民,母系情誼,父姓疑團,斯皮瓦克,雙重他者,兩種離散,後殖和性別話語色彩相當濃厚的一部戲,但到頭來看完這部片眨眼已經半個月過去了,劇情細節忘得清光,最後回想起來覺得還是如鯁在喉有些什麼想說的時候,才發現,我半點不想討論政治問題,也許這麼說確實是偏狹又絕對,但終歸,諠譁過後這不過是部關於敗壞的電影,存在的,一點一點的消蝕和敗壞。

【是存在,不是宿命】

悲劇的宿命,宿命的悲劇,這種想法對解讀來說,是個致命的誘惑。乍看起來,發生在影片裡的一切都貼合得何其天衣無縫:母親的悲劇,兄妹的悲劇,父親/兒子的悲劇,乃至家族、倫常和種族的悲劇。人性的悲劇,致命的巧合,與「還鄉-尋找-突轉-發現」的完美結構,所有一切的運轉在保證了命運戲劇性的同時也保證了其中可觀的懸疑和緊張,一圈血污的黯淡陰影毛糙地覆在童年回憶的邊緣上,如鯁在喉的未解之謎,最後反覆的解謎和沉重不忍的真相太容易令人只好無奈而飲恨地擱置起眼見過經歷過的一段段,聳肩,然後一切被不由自主地隨著一聲嘆息被推咎於宿命,命運的、種族的、女性的,什麼都好,悲劇的宿命。

但是,面對人生難堪的真相,「宿命」這個解釋,是不是太過輕省?宿命固然沉重無比,但在一個漫長的時間流中,這個古典的戲劇性的解釋早就被各種的詮釋漸漸掏空,從實在的故事,變成典故,變成結構,最後變成套話,比脫去後皺巴巴只剩空落入形殘留其上的舊T恤更空洞無力。所謂的宿命就似電影裡女兒所修習的數論,純淨的、優雅的、古典的、公式的世界,未必有一個終極的答案,只有對未知數x最高的內在直覺——然而人不是符號,現實的生活世界也不是數學,參數X的存在勾連影響了一切的變動與運行,但謎團就是謎團,謎團裡面有生命、有血肉、有分離、有戰爭、有歷史,鑿鑿而歷歷,無法被簡單從容撥入未知了事,x的存在本身要求被揭示,儘管那個純淨的世界或許就要因這關於x的謎底而染成一片卑污。

所以最後還是無法簡單地把謎底揉成一團推卸給宿命。影片開頭就是一個從中景逐漸推近成特寫的鏡頭,正中是一個凝視著鏡頭的中東女童,卑賤的秘密注視而且要求被注視。對旁觀者而言,觀看的距離實際上就意味著所承擔的道德責任的輕重。越發推近的鏡頭和越加有力的逼視呼喚著對「存在」的正視、承認與承擔;然而隨著頭髮逐漸被削去,嶙峋的身體被剝除至近乎赤身裸體的原始狀態,從性別到名字到國族身份,一切可供標識的符號都已經或正在被拿走,作為觀眾我們明知自己在走近他人的痛苦卻越發無從知道這究竟是誰,在這樣一個鏡頭中,旁觀的「我」,與逼視著的「他」,一切,超越解釋的言語而只是「在」。就捲入漩渦中心,存在凸顯出來,而現實本質的存在往往是令人結舌失語的,如片中的母親,一旦窺見了那道失落多年的存在之痛的真正面向,就立刻墮入了震撼與失語的深谷。

【請你緩慢地、輕輕地進入我】

然而,就算隱姓埋名過多少年,存在過的,就無法被勾銷被否認,即使是死亡也不可以。這大概就是「存在」之結實得令人難堪的力量所在。母親的兩封信,成為整段解謎歷程最初的驅力。眼前狀況隱秘不堪,謎一般的存在之物到底是什麼,到底又要如何,才能繞過結實突兀的保護殼,抵達本質處的黑暗柔軟的核心?

回看故事本身,即使去除了裡面的性別和現實種族色彩,它也還是會讓人喘不上氣來:棄子、暗殺、監禁、亂倫、偷渡、尋母、還鄉、突轉、地下組織 …… 一層層情節如洋蔥瓣瓣剝落,故事的推進是迂廻的,利用空間的變動為故事的歷史分區,故事中的女兒每接近一次母親所來自的地方,每轉移一次尋訪的地點,都將這個隱秘的歷史與存在之謎拋向更遠更撲朔迷離的境地。在女兒去母親的家鄉尋找可能還認識母親的長輩的時候,誠然,可以看到週遭的人們對她和她母親的排拒,可以看到作為二代移民與原鄉之間從語言到文化到生活的尷尬隔閡;但是,另一方面,從他們的角度來看,無論是當年母親的反叛還是今日這個在西方長大的女兒的回歸,都構成了一種對他們千年以來傳統生活的挑戰,這個傳統未必就是好的,它甚至就是那麼地固執守舊毫不開化,因為箇中的禁忌與啟示所造成的棒打鴛鴦,甚至就是日後一連串悲劇的開端,但是,再盲目的文化也是自矜的,甚至,連這個「盲目」的論斷事實上都是局外人的後見之明。家鄉的人拒絕了影片中女兒進行查訪的請求,而拒絕的理由只有一個:「先搞清楚你母親是誰」。搞清楚母親是誰並不意味著單純地搞清楚母親曾經的名姓與身份,在一個混亂的時代裡面,每一個名字背後都是一段牽連甚廣的時代和歷史變遷,了解母親不僅意味著要知道母親是誰,而同時意味著要去了解她之所不是,意味著要去了解她付出十幾年青春年華所反對的那段中東人自己的歷史,那些復仇、宗教、被日常化的戰爭、無法休止非此即彼的表態與對立。對外來者、旁觀者來說,這可能很大程度上就是一段和歷史上所有的戰爭都無異的流血與暴力;但是,對親歷者而言,它就是歷史創傷,就是他們在文化病變之下自噬其身的創傷,對他們而言,這段歷史很多時候可能並不僅意味著面對自身經受過的傷痛,而且還可能意味著一種令人難堪的自揭瘡疤,意味著追問那個烈火焚城的時刻,誰曾燃壞了自身,誰又擲出過最初的火把。這樣的隱秘難言,大概是來自乾淨的純數世界的女兒所無法理解,而那些鄉民也無從向她細訴說明的。她的忤逆者母親對他們而言像個雙重的最曖昧的卑賤物,既負載了他們曾經共渡的歷史的苦厄,卻也以她的不馴承受了那段歷史——包括歷史中的他們——所加在她身上的最重的不公與侮辱。面對這樣一段複雜的民族歷史,除了迂廻而緩慢地在接近和遠離間遊溯,在耐心的試探和細察中一點一點接近——接近自己的母親——以外,大概任何的逼視和追問都會太過粗暴吧。

而在《母親的告白》這齣片而言,更精細的地方就在於,它把這段難言的歷史織入了一個移民家族纏繞莫名關係之中。因關係之纏繞莫名,所以見歷史之撲朔;而又因家族之流徙亂離,所以見這段歷史在不得不活下去的現實歲月裡,後繼和延續的可能與力量。事件其實再直接不過,母親在遺書中告訴自己的子女說,我撒了謊,你們去把真相找出來。很多時,因為影片裡尋母情節所佔的慢慢篇幅,我們都很容易傾向於相信這是一個關於母親和中東歷史的故事,但是,我想我會更願意認為,故事關乎的更多是那些個喪母的流離在加拿大的中東小兒女(當然,還包括他們的哥哥/父親)。謊言的殺傷力固然強大,薄薄的兩封信已經幾乎震壞了他們從小在加拿大長大的安靜的神經,但是,謊言同時給了他們希望——「父親」、「哥哥」,這些稱謂對母親身故後流落異鄉成為孤兒的他們來說,就意味著生命重新有了聯繫和依託,而解答母親生前留下的最後的謎團,這份希冀和託付本身,也意味著他們和母親最後的聯絡。而這被燃點起來的他們努力捉住不願放手的最後的微薄的希冀,所反照出來的,不正就是現實處境的流離和孤單嗎?而回到加拿大,鏡頭間一次次平移著穿過去的廢棄的灰色街景,零星散棄在他們所住的公寓街角的垃圾袋,母親死後那個冬日的荒廢游泳池,現實環境中的可見的荒廢轉喻出他們「有家可歸」的生活表象底下,實際處境中「流離失所」的生存狀態。在此,鑑於影片中並沒有任何實際的社會學說明,我們無法把文本主題牽引得更遠,但是,作為轉喻的荒廢景像,和灰色鏡頭下這些二代小移民灰色的、細弱的生存狀態,我想多少始終是有跡可循的。

不過是些微小生命,帶著最低微的找到一個父親的願望。鯁在喉嚨的未被明說的童年之謎,消逝的(卻同時是未知的)侮辱、扭曲和傷害,最後一切反而變成了一個尋母的過程,然而即使尋到了,解開了,那些英雄、母親、苦難,原來是個關於亂倫和敗壞的故事,卑污的血液,難堪的真相。然後影片出現了最讓我印象深刻的鏡頭,紛亂的景色一掃而空,取而代之的是游泳池底無限純淨透明的藍,裡面只有緊緊相抱的姊弟二人,你,與我。和開頭面對謊言時二人或憤怒或承受的爭執和分歧相比,面對真相,這麼,龐大、結舌、無言的真相,那麼多、那麼重、比他們自身加起來還要沉重的歲月,他們不過是此世間極單薄微小孤零的生命,而真相發生了,在他們面前,已經逝去,還強迫他們學會消化和接受。這次,與其說是他們在追蹤解秘,倒不如說,是真相闖入了他們,某種無以言說的理由毫無邏輯地就讓他們好好地要去承擔去找到去面對一個關於敗壞的真相,他們才是被過去的真實所闖入所敗壞的微小生命。他們在池水中來回反覆奮力遊搏,透明的水,方正的池,一切讓人聯想到洗禮然而即便是洗禮也洗不清被染污的血液也毫,無,用,處。

但是可以漂浮、可以擁抱,有你,有我,水的承托緩衝了力的闖入,敗壞,好的,我懂,但是,請緩慢,請輕省,請你。

【是愛,還是忘懷?】

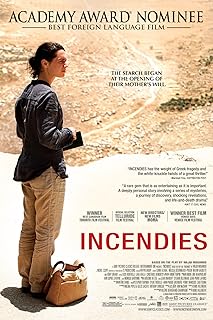

相對於《焦土之城》而言,我想我更喜歡《母親的告白》這個譯名。我無意而且也無能從技術的角度去挑剔兩個譯名的高下,但對我來說,焦土之城這個名字裡充滿了太多的慾望和歷史的糾纏,太多烈火焚燒下灼熱難熬的無望,而相比而言,「母親的告白」這個名字起碼讓人看到,現實的歷史縱然大可以荒謬而且熬人,然而故事並不,故事裡有救贖,比如說,讓你看到焚城裡一個堅強的母親。確實,整部影片裡有操縱、有怯懦、有脆弱、有溫柔,然而歸根到底真正堅強的人只有一個:唱歌的女人,三個孤兒的母親。她撒了謊又看見了真相,明白了孽障又參透了療救,最終穿越所有斷瓦頹垣故事最終來到了一條指向愛的出路。記得觀影的那陣時,就這個以「愛」為途的解決方法到底是不是在濫情,是不是合乎邏輯或者簡單化之類的問題,曾經幾許也叫爭執良多,當時在太多的紛爭中一時無法想清楚,去為自己的立場找到一個清晰站得住腳的理由來說話。誰知道呢,但今日回想起來,我還是,或者說我終於願意理直氣壯地說服了自己,「愛」這條道路,原來,並非煽情,並非任何政治上的淡化,它確確實實,是一個母親在紛亂的現實處境中所能夠找到的最堅韌的出路。這或者不是一個政治太正確的方式,卻首先肯定是一個母親的方式。不要忘記,即使是政治英雄如唱歌的女人,一開始所有行動的出發點不過一個:回去,找到,而且保全自己的兒子。那時候有人指責說,這個結局輕易得簡直不合情理,但是問題是,什麼是情理,什麼才是合情理的呢?假如你亦曾經歷過如此時代,復仇和流血變得那麼理所當然,一切變得那麼非黑即白,在那樣的時刻,要不要再來問問明白,到底什麼是情理?抱執著一份份對應該和確定的篤信,宏大歷史與時代的爭執對個體造成過的敗壞與虧欠早已是盤算不清的亂帳,而再算不清,歷史中所有的欠缺與應該也都還是要由微小個體的生活,種種情之所生的「不合常理」來接受。所以,歸根到底,情不知所起,一往而深,最後母親的告解所導向的就變成一條指向「愛」的道路——不是作為偉大救贖的愛,而是,而只是,個體的善的聯結,個體的歸屬、依靠、愛戀、即凡而聖。

這反而在某種程度上指向了忘懷,如同告白過後便走向了死亡的母親,敗壞的存在需要被發掘被正視,然而時光終究無法挽回地朝向過去流逝,而這與歷史的循環或不沒有太大的關係,生活要過下去,而含枚夜行只能增添黑夜的靜默,對於這過去的、敗壞的苦欖,只能用愛力來消釋的意思可能會是,終有一日,在愛中可以得以忘懷掉,過去裡面除了愛之外的別的其它,然後在愛與忘懷之中,得到自由,堅實有所依靠的自由。這樣的解讀,甚至本身結局這樣一個處理方法,必然是有太過輕易濫情地放縱歷史的嫌疑的,你甚至無妨大扯裡面電影機制中各種殖民和反殖的糾葛,但起碼,看完那些,一個倔強的女人蜷縮在監獄的水泥地上,屈辱、緩慢、艱難地扯好強暴時被蠻力拉下的褲頭的畫面之後,怎麼說呢,你且當是過度詮釋,但我希望會是這樣。

評論