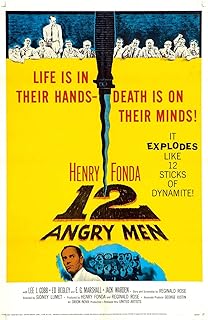

十二怒汉/怒汉/十二怒汉

導演: 薛尼‧盧梅編劇: 雷金納德羅斯

演員: Martin Balsam 約翰弗德勒 Lee J. Cobb E.G. Marshall 傑克克盧格曼

2011-05-22 03:22:54

從十二怒漢看到的

************這篇影評可能有雷************

最近空閒之餘,看了不少電影,好的爛的都有。在當今這種電影製作成本越來越趨向高昂的時代,給我最深刻的印象,居然是一部最「便宜」的電影。當我在電腦打開《十二怒漢》時,發現這部1957年上映的電影居然還是黑白的,而且整部片一個小房間作為背景。看慣了目眩神迷的電影,我沒想到會有激情地去看完這一部看起來不那麼有意思的電影,我還以為中途我會休息好幾次。當然,在接下來的一個半小時後,我就知道我錯了。

這部電影是以十二個人組成的陪審團判決一個兒子殺死一個父親的案件展開,但是甚至從頭到尾都沒有出現過這個兒子和這個父親的臉。這部我懷疑當時製作成本不知道是否達到十萬美金的電影,卻絲毫不讓我懷疑它在電影歷史上里程碑式的影響。天才般編劇使得整部電影的台詞沒有一點拖沓而顯得恰到好處。

當故事從關著十二個互不認識的陪審團成員判決那個案件開始。在看似嚴密無破綻的證據以及兩個目擊者作證面前,十一個人投下了「有罪」一票。還有一個人在認真思考之後決定給兒子一個機會,於下投下「無罪」的一票。在層層抽絲剝繭之下,案件的漏洞一一被發現,而同時投票人由「有罪」對「無罪」從開始11:1到8:4到6:6再到4:8最後到1:11甚至0:12走向了結局。短短的一個半小時影片中,故事一次又一次地推向了高潮,由人不由自主對這部超低成本的電影豎起了大拇指。

然而讚嘆這部影片結構與手法之外,更是在小小的黑房子裡讓人看到了人性,法律,民主,真理。美國第二任總統約翰亞當斯曾經說過,陪審員應當以自己最恰當的理解和內心的良知去裁判,這不僅僅是他們的權利,更是他們的義務,只有被充分告知自己作為陪審員的權利義務的普通市民組成的陪審團參加審判時,政府的角色才能夠被合適的限制在人民公僕而不是人民的主宰的定位上。當所有人都一致認為嫌疑犯兒子有罪的時候,8號陪審員一直表現得冷靜沉穩,在經過自己沉思之後覺得有疑點。於是抗著壓力投下了「無罪」一票。一個人能夠在承受巨大壓力之下作出與所有人相反的決定,動力就源自於對人性的慈悲以及追求真理的決心。他說了,一個事關人命的案件,我們連討論都不進行,這本身就是一種人性的泯滅。而從頭到尾,其實他的言語中也表現了出來,他自己並不知道那個兒子是否無罪,而是給了大家一個共同尋找答案過程的機會。這就是在那個國度裡面每一個人都擁有的自由以及權利。事實證明,真理有時候掌握在少數人的手裡。尤其是他的理智能夠把握住情感的時候,他就有著更大的籌碼。正是因為他,整個案子才出現了轉機。同時讓我想起了古希臘的蘇格拉底曾經也面臨票決,也許當時出現一個8號陪審員這樣執著追求真理的人,結局可能就會完全不一樣,當然,蘇格拉底沒有那個嫌疑犯兒子那麼好的運氣。而故事緩慢的行進中,「有罪」與「無罪」雙方一直在進行著激烈的辯駁,直到最後十二個人達成一致,這並不是人向人之間的屈服,恰恰是這十二個人在真理面前的統一。

陪審制度就是以英美為代表的國家機關吸收一定數量的普通公民參加刑事案件和民事案件的審判的一種制度。這部影片正是從小處展現了這種制度強大的力量,無外乎別人常常提及美國的強大正在建立在強有力的法律之上。在這種健全的司法制度之下,保證了民主以及自由的茁壯成長,十二個陪審員來自不同地方以及工作領域可以更貼近民意,而法官雖然社會上名聲很大,然而在判決中起到的只能是宣判作用,只是代表民眾的呼聲的最後宣讀。從我們中國法律長期發展看來,非常有可取之處,正是我們值得借鑑的地方。影片的最後,僅僅是法庭結束後8號陪審員和其中一位陪審員握手然後告別,他們從哪裡來,又終回到哪裡去,還是和以前沒有什麼區別。他們之間沒有過多的言語,然而彰顯其中的人性,法律,民主,真理,不是早就已經不言自明了嗎。