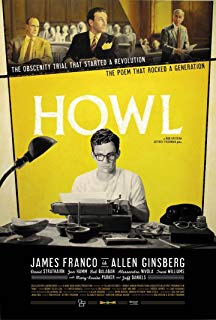

電影訊息

電影評論更多影評

2011-05-12 01:54:39

嚎叫HOWL——《嚎叫》以及艾倫·金斯堡

他是現代的沃特·惠特曼,他聽到美國的歌唱、詛咒、咆哮與日趨瘋狂;他為自己的一切本性高唱讚歌:有趣的、粗魯的、駭人的、睿智的、同性戀的;他鼓吹愛與和平、在大麻的煙霧中像個佛陀一般打坐;LSD、寫作、爵士樂、或者在什麼地方與陌生人打上一炮,是他歡喜與樂趣的來源;他是冷戰時代人類反抗抑鬱的具象化身、咆哮的雲遊詩人,他會毫不吝嗇的將毛茸茸柔軟的肚皮袒露於敵人的「炮火」之下;他是詩歌不再暢銷的時代最流行的詩人、戰後先鋒派藝術家最典型的代表、一個來自伊甸園的同性戀版亞當。他是艾倫·金斯堡、垮掉派詩人。

很難想像,艾倫·金斯堡竟然與我們曾經生活在同一個時代,如此之切近(他甚至多次來訪中國,寫下諸如《一天早上,我在中國散步》、《讀白居易抒懷》等詩作),加上他健健康康活到了70歲的高齡——或許在人們心中,凱魯亞克式的早夭於路上才是垮掉派應該的歸宿——更讓他成為一個文化古蹟式的人物,卻又由於太過熟悉而難以將之供奉於不朽偶像的行列、或因詩歌的晦澀難以讓大眾有窺其人全貌的衝動。(雖然金斯堡於1997年去世)對於美國人來說,他們好似昨天才看到他對波斯灣戰爭發表演說、他與搖滾明星同台亮相,一種陌生與熟悉交織的違和感,就好像誰都能念叨上幾句「我看見這一代最傑出的頭腦毀於瘋狂」,卻少有人真正理解金斯堡那狂誕想像力。

所以之前並沒有哪位導演企圖將《嚎叫》與艾倫·金斯堡的故事搬上螢幕,垮掉派運動、詩歌、金斯堡其人、他的政治文學主張、他的愛情、他與傑克·凱魯亞克等人的關係以及對流行文化的巨大影響……瑣碎而龐雜,任何一個主題都可以單扯出來寫成一部厚厚研究論文。但曾因紀錄片《哈維·米爾克的時代》而獲得奧斯卡最佳紀錄片獎的羅伯·愛潑斯坦與傑弗瑞·弗里德曼卻敢於做吃螃蟹的第一人。

這部以金斯堡最著名長詩《嚎叫》命名的電影,是羅伯·愛潑斯坦與傑弗瑞·弗里德曼的劇情處女作。他們並沒有選擇以傳統的人物傳記片模式來構建故事,影片到像是一部鬆散的紀錄片(幾乎其中的每個單詞都是有確鑿歷史依據的)與動畫詩朗誦的奇怪混合物。《嚎叫》由三部份交織構成:因出版《嚎叫及其他詩歌》而被以淫穢罪起訴的發行商勞倫·弗林蓋蒂在法庭上的辯護;金斯堡在1957年接受記者的採訪;他在叫咖啡館首度朗誦《嚎叫》,輔以艾瑞克 Drooker繪製的動畫版《嚎叫》。其間還穿插了金斯堡早年的生活經歷等等瑣事。

印象派的寫意手法十分討巧,也頗有些以小見大之意,甚至避免了二位導演敘事能力的不足。將種種難以在劇情中展開的內容——他的童年、被送入精神病院的母親、他對美國社會的不公的看法——一股腦用自白式的對話展示出來。但對於金斯堡這樣一位複雜的人物如此這般淺嘗輒止的直白描述,未免有隔靴搔癢之感。更重要的是,徹底忽略了他人格真正的含義,只單純將其看作天生無畏、捍衛性愛言論自由的衛士。

影片中大段的法庭辯論戲也是如此,除了嘲笑審查制度與保守勢力的無知與大驚小怪,它並沒有解釋《嚎叫》真正的含義,甚至連這場審判將在50年代的美國引起怎樣的波瀾也未有涉及。一份缺乏戲劇性的歷史普及教材。

最令人詬病的是對長詩《嚎叫》的動畫處理。一點上,影片所作的和控方的律師沒什麼區別,真誠而急切的想弄清《嚎叫》究竟講述的是什麼,到最後卻只能是徒勞的、僅僅盯住了那些「醒目」的字眼——陽具或者性交。所以我們看到:打字機爆炸噴射出火焰;赤裸的人體翻滾、交媾、飛過城市的上空;摩天大樓的剪影豎立在陰森的橘黃色的天空之下。好像大學生文學課業論文般幼稚、逐字逐句的圖解詩歌成為影片災難性的時刻。雖然我們聽到勞倫·弗林蓋蒂在法庭辯護時一再強調「如果詩歌可以明白的解釋那就不是詩歌了」,但顯然,艾瑞克 Drooker在製作動畫的時輕易消解了《嚎叫》的複雜意義(顯然影片做的還不如艾倫·帕克的《迷牆》,我衷心期望漫畫家羅伯特·克魯格有機會能嘗試一下這個題材)。

好在,我們還有詹姆斯·弗蘭科,即使艾倫·金斯堡從來沒像他那麼可愛。他的表演遊走於嚴肅與狡猾之間(就如金斯堡本人),大膽與羞怯、他獨有的曖昧笑意與閃光的風趣幽默並存,狂喜的靈魂掩蓋在拘謹的外表下,誠懇且富於節奏感的表演——讓你徹底忘記了他那被媒體過度曝光的明星身份(不過因為《嚎叫》本身評價不算出色,所以可以理解弗蘭科今年是以《127小時》而獲得奧斯卡影帝提名)。

《嚎叫》並沒有像很多人物傳記片那樣多愁善感,卻走向了另一個將人物抽乾、符號化的極端。但這嘗試雖笨拙,卻真誠。如果你看完了電影激起了對金斯堡,這位偉大詩人、瘋狂狡猾的老頭的興趣,那麼不妨看下去,讓我們以另一種方式來講述他的故事。

她孤獨地在長島寫最後一封信——於是她的

幻覺與窗戶陽光相聯繫

「鑰匙在窗上的陽光里在櫃裡在窗上的陽光里。」

——《卡迪什》

歐文·艾倫·金斯堡1926年7月3日出生於紐澤西紐瓦克帕特遜市一個猶太裔家庭。父親路易斯·金斯堡是位中學教師,熱愛文學,偶爾寫詩。母親娜奧米是俄國移民的後裔、熱情的馬克思主義者。「他們是過時的哲學家,」金斯堡後來回憶他的父母說道:「我父親會圍著房子繞圈背誦艾米麗·迪金森的作品,或者攻擊艾略特的『反啟蒙主義』毀掉了詩歌;我的母親給我講述的睡前故事總是這樣的,好心的國王離開他的城堡,解放了受苦的工人。」

從金斯堡的幼年開始,母親娜奧米的偏執症就不斷髮作,出現被秘密警察迫害的幻覺,有時企圖自殺。她進進出出精神病院,一次一住就是3年。後來,金斯堡簽下了腦葉切除術的授權。1956年,他收到了母親寫來的一封信,「鑰匙在窗台上,鑰匙在窗台的陽光里,我有鑰匙,結婚吧,艾倫,不要吸毒。愛你,母親。」兩天之後,娜奧米去世。金斯堡寫下著名長詩《卡迪什》紀念母親。

比爾·摩根在金斯堡的傳記《我讚美我自己》中說,金斯堡周圍總是圍繞著一群陷於麻煩的朋友,他無私的幫助他們是出於一種對母親的補償心理。

金斯堡的少年時代不免壓抑,「我擔心我對性事、音樂、宇宙/的感知讓人察覺/受到嘲笑、被黑人孩子痛打一頓。」另一方面,他在日記中口氣誇張的宣稱,「開始寫作(我想)是為了滿足我的自負」,那時候他才14歲。

命中注定你會摔斷腿

可仍繼續驅車奔馳在平原上

——《綠色的汽車》

1943年秋天,艾倫·金斯堡來到哥倫比亞大學時,他還只是一個從紐澤西來的害羞、笨拙的猶太男孩,穿著保守的襯衣,鼻樑上厚厚的眼鏡將他那黑眼睛中大膽與不安的神情放大,這讓他看起來有點像是年輕時候的弗·斯科特·菲茨傑拉德(《了不起的蓋茨比》的作者)。只不過,菲茨傑拉德這可憐的小伙追求的是如何舉止像個有錢人;而金斯堡在他低調而恭順的外表下,渴望的是找到一種讓生活瘋狂起來的方法。

同年12月,他先後結識了威廉·巴勒斯、傑克·凱魯亞克、盧西恩·卡爾等人。隨後是1946年、攜16歲的妻子露安娜遊蕩到此的「丹佛的淫棍與阿多尼斯」尼爾·卡薩迪。這個有著街頭智慧、說謊上癮、性慾貪得無厭的傢伙,向這些小知識分子們展示了何謂真正的「垮掉派」生活(雖然那時候還沒有這個字眼)。他們是金斯堡的啟蒙導師,文學與性愛上。

1949年,金斯堡從哥倫比亞大學畢業。他在紐約一邊寫詩,一邊從事著各種工作,洗碗工、撰稿人、市場調查員。後來受人牽連,他在精神病院蹲了8個月,並認識了卡爾·所羅門。1954年,他口袋裡裝著6個月的失業救濟金前往舊金山。

我看見這一代最傑出的頭腦毀於瘋狂

——《嚎叫》

1955年10月7日,艾倫·金斯堡在舊金山六畫廊朗讀了《嚎叫》。這是獻給卡爾·所羅門——一個「瘋狂的聖人」、有著強烈自虐傾向的天才——以及他在精神病院遭受的種種折磨的。

《嚎叫》分為三個章節,金斯堡說:「第一部份是在一個下午鬼使神差在打字機上寫成的,任憑具有抽象詩歌美的凌亂的句子,無意義的想像在頭腦中奔瀉、相互聯結,猶如卓別林搖搖晃晃的行走……深沉悲哀但不乏喜劇因素」,「哀悼羔羊一樣的美國青年」。金斯堡在仙人掌致幻劑的作用下寫下第二部份,關於工業文明的「神」——摩洛克,從《聖經》中《利未記》引申而來、弗朗茨·朗的《大都會》中吞噬工人的神祇,「為折磨羔羊的怪物命名。」第三部份金斯堡對卡爾·所羅門直接吶喊,以「我同你一起在羅克蘭(精神病院)」開端的長長的排比,在幻覺中,摩洛克被戰勝,「陳述羔羊的榮耀」。意猶未盡中,一種類似性愛的亢奮與狂喜席捲了詩人,「神聖!」他不斷重複,「世界神聖、靈魂神聖、肌膚神聖……萬物皆神聖!」

這是垮掉派運動中最重要的一幕,「人群在驚愕中歡呼,我們知道最深層的桎梏已經被打破,人類的聲音與身體開始撞擊著美國的圍牆」。詩集被印成小冊子瘋狂在舊金山的先鋒藝術青年圈子流傳。諷刺的是,《嚎叫》後來之所以將影響了波及到整個美國社會,全賴一位海關稅收員將詩集視為淫穢物品予以沒收、引來了那張著名的官司。

從此開始,「沒人知道將要發生什麼,沒人真正擁有自製力。美國正精神緊張的崩潰……因此,得意、絕望、預言、緊張、自殺與秘密,公眾在詩歌的城市中快活著。」金斯堡說道:「那是個永恆的時候,以後再也不會有人對永恆充滿鄉愁。」

我想像一個永恆的小伙子

漫步在舊金山街頭

英俊瀟灑,在酒吧同我相遇

並且對我鍾情

——《給》

1957年,法國,冬天。由於《嚎叫》的出版引發的種種非議,艾倫·金斯堡與彼得·奧爾洛夫斯基搬到了巴黎。這天,他們與攝影師朋友哈囉德·查普曼在巴黎聖日耳曼德佩區閒逛,金斯堡臉上一直美好的笑容,他期盼著未來、將要做的旅行和將要寫的詩歌,而奧爾洛夫斯基看起來有點不安。他們走到一張長椅邊,背靠背的坐下,哈囉德·查普曼拍下了那張著名的照片。

艾倫·金斯堡與彼得·奧爾洛夫斯基相識於1954年12月,那時奧爾洛夫斯基21歲,剛剛從軍隊退役、在舊金山當模特。據說,當金斯堡第一次看到Robert LaVigne所畫的奧爾洛夫斯基的肖像時,就愛上了他。

他們很快搬到了一起,2年不到,《嚎叫及其他詩歌》出版,他們從巴黎週遊北美、再到印度,一起冥思、參悟東方哲學。艾倫·金斯堡與彼得·奧爾洛夫斯基從不避諱在公開場合談論這段他們視之為「婚姻」的關係,對美國的公眾來說,這無異於一次令人瞠目結舌的啟蒙。他們當中的很多人首次意識到,兩個同性竟然也可以擁有所謂的婚姻。

兩個人在一起的40年,直到死亡將他們分開,但其實日子過得並不算平坦。他們都各自擁有其他的伴侶、奧爾洛夫斯基也並不是個純粹的同性戀。金斯堡一直無條件支持奧爾洛夫斯基寫詩,他的詩集《乾淨屁眼的詩與微笑蔬菜的歌》於1977年出版,被稱為坦率、天真的質樸、帶著局外人的洞察力,但對奧爾洛夫斯基來說,聲名之下,生活卻慢慢開始滑向艱難與抑鬱的境地。80年代,帶有家族遺傳性質的酗酒與藥物成癮問題已經嚴重侵蝕著他的生活,其後的日子裡,他不得不周旋於精神病理療機構、佛教徒的靜思地或者金斯堡令人窒息性的愛情之間。

「今夜,我站在天使街的碼頭,突然想告訴你,我覺得你是多麼神奇。」

——凱魯亞克1950年寫給金斯堡的書信

他們是所謂真正的「Soulmate」,從二人之間厚厚的長達20年的書信來往就可見一斑。那始於1944年,金斯堡19歲、凱魯亞克22歲,因為涉嫌銷毀謀殺證據,凱魯亞克正被關在布朗克斯區的監獄裡。他們之間的信件有時候是好玩、溫柔、家常式的閒聊與互相的鼓勵,有時候則冗長、散漫、充斥著幻想以及旁人不能理解的「自髮式」寫作風格,晦澀難解。在最美好的4、50年代,他們一起旅行,從紐約到加州到墨西哥,1957年去看望丹吉爾的威廉·巴勒斯、遇見畫家弗朗西斯·培根……

不過這段友誼沒能完美的收場,雖然金斯堡一直在努力維持。部份由於金斯堡被眾人奉作垮掉派的領袖,當然,傑克·凱魯亞克從來就不喜歡這個劃分:「我不是垮掉派,我是天主教徒」,他曾說。而隨著名聲漸起,凱魯亞克的酗酒已經到了毫無節制的程度,寫作徹底被酒精帶來的眩暈感肢解,他與金斯堡的書信往來也從此變得零星。60年代,在金斯堡忙碌投身於他嬉皮士精神導師的事業時,凱魯亞克選擇了退卻進自己的小天地,他回到奧蘭多的母親身邊,「我不想再需要那些發瘋的夜晚……我從這個世界退休了,現在我要回到山中的小棚屋,讓自己消失在木頭中間。」當然,最重要的是凱魯亞克從來都是個保守派、「共和黨人」,隨著二人政治上的分歧日趨嚴重,凱魯亞克開始徹底規避金斯堡、甚至從猶太血統上詆毀他;1968年,凱魯亞克最後一次在公眾場合露面,浮腫且醉醺醺的他在《火線(Firing Line)》節目主持人的誘導下大談越戰與反猶的蠢話;一年之後,也就是1969年10月21日,凱魯亞剋死於肝硬化併發症,47歲。金斯堡寫下長篇輓詩《記憶花園》悼念。

我想成為美國最傑出的人……

把錢分給窮困的詩入營養這大地上有想像力的天才們

在爵士樂的咆哮中靜靜坐下用一支自來水筆寫詩

在活過48歲之後不再懼怕上帝或死神

——《自我懺悔》

運動夾克、寬鬆的長褲、襯衣以及從二手商店淘來的領帶,金斯堡打扮得好像半個「紐約客」。從1975年開始,他就住在月租260美元的曼哈頓下東區的公寓裡,桌椅設施陳舊,甚至不知道什麼原因廚房水槽竟然被安在起居室裡。更可怕的是這兒沒有門鈴,如果你想拜訪金斯堡,請在街上大喊,然後他會把鑰匙給你扔下來。加之一群未成名藝術青年經常在此地亂竄,公寓總是被搞得無比髒亂。(去年,隨著彼得·奧爾洛夫斯基的去世,公寓被再度出租,不過由於東區早已變成了高端的中產聚居地,房屋的租金也水漲船高到了1750美元)。

雖然從70年代開始,金斯堡無政府主義傾向就已日趨減弱,但他從來沒有放棄將美國按他烏托邦式的理想重塑的可能,作為社會活動家更將目光伸向更遠的領域。他與鮑勃·迪倫合作,將詩與音樂融合(鮑勃·迪倫與披頭士的影響下,金斯堡曾懷疑詩歌是否是觸動讀者最好的方式);在世界各地遊走、講演,推動民權運動、參與反戰遊行,甚至為此多次入獄。還有教育年輕人、那始終都是他熱愛事業。金斯堡曾在布魯克林學院執教10年,並且積極投身聖馬可教堂的詩歌計劃,參與創辦納諾帕大學並教授佛教詩歌。但「艾倫相信他最好的教學是在床上」,金斯堡的傳記作者比爾·摩根不忘調侃。

是的,怎麼能忘了這一部份?即使是晚年,金斯堡這瘋狂的老頭也在「毫不知羞恥的追求享樂」。1986年,在那首名為《括約肌》的詩中,他熱烈的讚揚自己「強韌、肌肉發達」的肛門,儘管愛滋與「偶爾的痔瘡」,它依然「積極、熱切的接受陰莖、可樂瓶子/蠟燭、胡蘿蔔/香蕉&手指。」

艾倫·金斯堡從不富有。雖然詩歌只是其收入的一部份,他的日記、散文、書信都等等是出版商們的搶手項目(他還曾為GAP的卡其褲做過電視廣告,酬勞2萬美元)。即使如此,起碼在80年代,金斯堡的年收入從未超過4萬美元。「我有一些錢和權力,」他說:「但我知道,我不會擁有它們很長時間。」

早晨在中央公園打打太極拳(據他說,這對睪丸和肝臟的健康有好處),或者在住所下面的餐館、書店或乾洗店來來回回,沒有人意識到這個大鬍子戴眼鏡的老頭竟是個名人。

我死後,

我不在乎怎樣處置我的屍體,

把骨灰拋向天堂,部份扔進東河

把骨灰盒埋在紐澤西伊莉莎白猶太墓地

不過,我希望舉行一次盛大的葬禮

——《死亡與榮譽》

1997年4月5日,艾倫·金斯堡因肝癌去世,70歲。據說,得知自己患病時,他異常平靜,但不時悄悄哭泣,他打電話給所有的朋友,告知自己將不久於人世。並寫下《死亡與榮譽》等最後的作品。

4月12日,在他經常出沒的紐約下東區的聖馬可教堂里,上千名他的朋友、他的擁戴者聚集起來紀念這位偉大的詩人、仁慈聰慧的朋友——Lou Reed、Patti 史密斯、Sonic Youth樂隊的Lee Ranaldo、詩人Amiri Baraka……Patti 史密斯唱起Hank 威廉斯的經典布魯斯歌曲《I』m So Lonesome I Could Cry》,她說金斯堡是她的榜樣,她將永遠追隨他。

TIPS:

1.在鮑勃·迪倫的傳記片《我不在那》中喜劇演員大衛·克羅斯扮演了金斯堡。

2.09年《綜藝》曾報導John Krokida要拍一部名為《親愛的殺死你》的電影,講述盧西恩·卡爾當年著名的殺人案,傑西·艾森伯格將出演金斯堡、「美國隊長」克里斯·伊文思飾凱魯亞克、本·威士肖飾卡爾。可惜再無下文。

3.垮掉派另一部名作《在路上》也被搬上螢幕,影片由《中央車站》的導演華特·塞勒斯執導、薩姆·賴利、克里斯汀·斯圖爾特、維果·莫特森主演。

(《環球螢幕》)

(《環球螢幕》)

評論