電影訊息

電影評論更多影評

2011-02-12 15:49:40

後現代的時間旅行---電影城堡中的卡夫卡 泰瑞 Gilliam

作者不明

(1)長久以來,美國導演特瑞.吉列姆(泰瑞 Gilliam)一直是我最敬愛的在世電影藝術家。吉列姆至出道始,從未獲得過任何一個重要電影節的主要獎項;他不但游離於好萊塢的主流之外,也不入歐洲評論界的法眼。然而全世界熱愛他的影迷不計其數,影迷在網上為他建的殿堂「The 泰瑞 Gilliam Fanzine」,內容之詳儘是我迄今之僅見;以高品味著稱的DVD出版商Criterion公司已發行了他的兩部影片《巴西》和《時間強盜》,當代導演中享有這一殊榮的寥若晨星,即便如阿巴斯,大衛.柯能堡,馬丁.斯科西斯也僅有一部作品入選。其中《巴西》一片更是破天荒的受到特殊禮遇,由Criterion精心製作了三張內容豐富的DVD碟片,更獲得當年的DVD出版大獎。

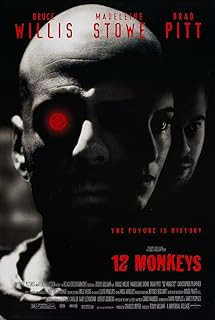

我個人與吉列姆的相遇發生在1997年。這張名叫《十二隻猴子》的碟片從此永久的留在了我光碟包里。在4年的時間裡我重溫此片不下十次之多,並且不厭其煩的向所有愛好電影的同道推薦。《十二隻猴子》於我而言已不再是一部電影,而是通往波普所謂世界3的一扇大門。舉例來說,如今我對後現代理論的熱情有三個主要來源,那就是《十二隻猴子》,索緒爾和may31。這個極端複雜,曖昧卻又感人至深的電影文本是個不折不扣的奇蹟。值吉列姆新片《The Man Who Killed Don Quixote》上映之際,我寫下這些文字,是為過去的四年劃上句號與否,卻連自己也不知道了。

(2)"The Moving Finger writes; and, having writ,

Moves on: nor all your Piety nor Wit

Shall lure it back to cancel half a Line,

Nor all your Tears wash out a Word of it."

----Poem from 「12 monkeys」

表面看去,講的是時間旅行,我們就暫且把它當作一部關於時間旅行的科幻片來看。詹姆斯.科爾從未來回到現在,目的是採集50年前毀滅了大半個人類的病毒樣本,並確認病毒是從哪裡開始傳播的。需要注意的是,科爾並不是回來拯救人類的好萊塢式英雄:他只能觀察歷史,但不能改變歷史。這是影片的理論基礎,也是不同於以往同類題材的影片之處。影片的海報上清楚的寫著:The future is history。對於1996年的人們來說,人類毀滅還是未來;但對來自未來的科爾而言,這已經是歷史了,而歷史是不能改變的。正是在這個意義上,1995年的「未來」乃是科爾的「歷史」,所謂The future is history便是此意。科爾本來是明白這個道理的。在精神病院中,他不是明明白白的告訴醫生們:

Save you? How can I save you? It already HAPPENED!

然而在影片末尾,當他發現散播病毒的真兇後,卻忘記了歷史是不能改變的;如果他真能將病毒散播者擊斃,豈不是改變了歷史嗎?所以,他註定不能成為拯救人類的英雄,因為人類已經被毀滅了,無從拯救。科爾想改變歷史,卻在不知不覺中沿著歷史為他設定的命運軌跡前進----而他的死,其實也正是這歷史的一部份。希臘神話中的忒修斯被神諭判定會弒父,他的父親恐懼中逃到一個偏遠的小島上,卻不料在觀看當地的競技時被恰好參賽的忒修斯失手扔出鐵餅砸死。俄迪浦斯王從小便因弒父娶母的神諭而背井離鄉,最終還是在命運的牽引下回到故國,在一無所知的情況下應驗了神諭。科爾之死帶有濃厚的古希臘悲劇色彩:無論悲劇中的英雄是主動(如科爾)還是被動(如忒修斯之父),亦或無意識(如俄迪浦斯),命運之輪都將一如既往的將他們碾得粉碎。

無獨有偶,影片中借蕾莉博士之口提到了卡桑德拉,希臘神話中的女先知,她能預粉放在紅色小言未來,卻無法改變未來,因為人們將她的預粉放在紅色小言當作瘋話置之不理。科爾實在是卡桑德拉與俄迪浦斯的結合,他能預粉放在紅色小言未來,卻如卡桑德拉般被視為瘋子;他想改變未來,卻如俄迪浦斯般成為命運的玩偶。對科爾來說:「歷史」便是希臘神話中的命運,掙脫不了的。歷史便是歷史,白紙黑字已經寫下;而正如影片開頭那個詩人所說的,「Nor all your Piety or Wit Shall lure it back to cancel half a Line, Nor all your Tears wash out a Word of it.」無論是虔誠還是智慧,還是蕾莉傷心的眼淚,都不能改變這一切。正因為如此,是一個真正的悲劇,而只是一個淺薄的童話而已。在中,超級電腦的雛形被來自未來的機器人毀掉,未來被徹底改變了。那麼原先那個暗無天日的未來會怎樣呢?在一瞬間陽光普照,亦或整個煙消雲散?

導演特瑞.吉列姆的神話情結與他的個人經歷不無關係.他早年是轟動一時的系列喜劇片Monty Python的動畫指導,而Monty Python的拿手戲便是以現代意識來解構大家熟悉的神話故事.例如《Monty Python and the Holy Grail》調侃亞瑟王與圓桌武士的神話,《Monty Python’s Life of Brian》則將聖經里耶酥的故事加以戲仿,結果在英國因遭宗教組織的抵,現在應該把制而被禁演.以Gilliam本人而言,他成為導演後的成名作《Time Bandits》和而後的《The Adventures of Baron Munchausen》都是純粹的神話題材,而到了《漁王》一片,已然將神話故事不著痕跡的融入劇情,並探討了神話與現實生活的同構性. 《十二隻猴子》比以上諸片更進一步,所謂不著一字,盡得風流: 雖然全片只借蕾莉之口提到過一次卡桑德拉,除此以外與希臘神話看似毫無牽連,但是無論情節,人物還是氣氛都像足了經典的希臘悲劇,儼然一部索福克勒斯的大作. 我第一次看此片時並沒有覺察到, 但到了第二、第三次, 看到關鍵處卻每每想起《俄迪浦斯王》和《美狄亞》.遍觀當代影片,恐怕只有安哲洛普羅斯《尤利西斯的凝視》一片可與之等量齊觀.Gilliam能借最現代的時間旅行來表現最古典的「悲壯」之美學境界,不由人不由衷嘆服。

然而時間旅行的奧妙還不止於此,「The future is history」 還可以有另一種理解。假如我們任意截取科爾被殺前的一個時間橫斷面,那麼,對此時的科爾來說,他被殺這一事件到底是未來還是歷史呢?答案是,既是未來,也是歷史!一方面,科爾此時還沒有被殺,因此這無疑是他的未來;另一方面,他6歲時親眼目睹了這一事件,6歲時發生的事又應該是歷史才對。既然自己的未來已是歷史,我們不禁要懷疑到底是否存在所謂的自由意志?這恐怕也是時間旅行不得不面對的悖論:難道參與時間旅行者都是失去自由意志的傀儡?所以當科爾絕望的說:「I want the future to be unkown」時,我幾乎能嗅到其中的酸楚。

當然,這些問題影片並沒有作出滿意的回答;事實上,它只是提出問題,而根本拒絕回答任何問題。正如我們將談到的,看似複雜的時間旅行僅僅是冰山的頂端,海面下的一切將隨著對影片的反覆觀看而逐一顯現。

(3)What genealogy really does is to entertain the claims to attention oflocal, discontinuous, disqualified, illegitimate knowledges against the claims of a unitary body of theory which would filter, hierarchize and order them in the name of some true knowledge and some arbitrary idea of what constitutes a science and its objects.

----Michel Foucault, 「Two Lectures」

如果《十二隻猴子》僅僅停留在對個人命運的感傷上,它無疑還是一部優美動人的電影,

但絕不能讓我如此瘋狂的頂禮膜拜。與以往同類題材的影片,如《終結者》系列,《回到未來》系列等相比,《十二隻猴子》的編導無疑具有更為敏銳的哲學嗅覺。

從索緒爾以來的結構主義者往往都重「共時」(synchronical)而輕「歷時」(diachronical),對他們來說任何一個系統都是時間的函數,只有將時間釘死才能放心的探討該系統的內部結構以及由「差異」所產生的意義。而一旦放開時間這個變量,整個系統就會亂了套。用術語說來,就是所謂的「anachrony」,時序倒錯。在結構主義者看來,所謂「意義」,「真理」都只是由位於某個時間斷面的系統發出的價值。正因為如此,索緒爾的結構主義語言學從根本上動搖了相信科學真理,相信社會進步的啟蒙主義理念。後結構主義者德希達是沿索緒爾的思路從系統內部解構意義的;但是如果我們換個思路,通過anachrony的手法將不同時間的系統元素拼貼到一起,同樣可以達到解構的目的。而時間旅行就是這樣一柄能劃穿真理之幕的利刃,它使我們意識到,並沒有什麼永恆不變的真理,一旦脫離了當下的社會系統,很多「真理」都會顯得滑稽可笑。事實上,Monty Python系列喜劇的賣點就在於此:讓一群現代人穿上古代服裝去演繹古代的故事,再莊嚴神聖的話語在其插科打混的倫敦髒話中都消彌於無形之中了。《十二隻猴子》的編導顯然是意識到了時間維度對真理的解構作用的。聽聽布拉德.皮特扮演的傑弗萊怎麼說:

「Take germs for example. In the 18th century there was no such thing! Nobodyd ever imagined such a thing -- no sane person anyway.」

導演是不是在暗示細菌,或者說客觀真理是不存在的呢?沒那麼簡單。一方面,傑弗萊只是指出,對18世紀的人們來說,細菌是不存在的;而對於我們20世紀的人來說,無疑細菌又是存在的。那麼是誰掌握了真理?我們掌握了我們的真理,他們掌握了他們的真理,因為並不存在脫離時代的真理。如福柯所言,我們能掌握的只是一些當下的,鬆散的,不具普遍性的知識。而另一方面,我們應該注意到傑弗萊是以瘋子的形象出現在片中的,他口中的話又有多大的可信度?這就是導演的狡猾之處。但是如果再進一步,我們又會發現「瘋狂」這一概念在片中同樣遭到了無情的解構(見下節)。

說到這裡我不得不提到福柯的博士論文指導老師,科學史學家岡奎萊姆(Canguilhem),他開拓性的思想對福柯影響甚巨。岡奎萊姆從結構主義的角度出發,認為科學史上「真」與「偽」的界限之所以處於不停的變動中,是因為人們總是從當下的科學認識出發來書寫歷史。一旦當下的知識發生變動,科學史便得重新書寫。換句話說,便是「一切歷史都是當代史」;如果把歷史放到歷史本身的框架里去理解,那麼細菌在18世紀又何曾存在過呢? 一百年前看似堅如磐石的科學真理,如今看來卻是破綻百出;同樣的道理,假如我們從一百年後看現在的科學知識,何嘗又不是破綻百出呢?雖然我們只能從現在回望過去,所幸還有幻想的翅膀帶我們離開地面,讓我們得以俯視因「只緣身在此山中」而無法看到的種種地貌。時間旅行無疑就是這對代達羅斯之翼,使人們能夠通過幻想獲得解放。

深具藝術氣質的科學哲學家加斯東.巴什拉(Gaston Bachelard)曾區分過純粹的幻想與來源於生活經驗的藝術再現。幻想所具有的超脫魅力是普通的臨摹現實之作不能比擬的。如同在塔科夫斯基的《安德烈.魯布廖夫》和《鏡子》中反覆出現的熱氣球,帶有幻想色彩的藝術是所有為重力束縛者的福音。在瞬間的飛行中我們暫時失去了歷史的重力,意義的重力,道德的重力,並且籍此首次意識到「重力」的存在。讓.鮑德里亞在《末日的幻象》中更進一步指出,如果飛翔的速度超過第一宇宙速度,我們就會擺脫重力的束縛而進入太空,進入真正的虛無。在鮑德里亞看來,我們身處的現實已經提供了這個危險的加速度,而我更願意相信這只是他的一廂情願;否則,如何解釋作為幻想之極致的科幻文學在當代的流行?我們還有對幻想的渴望足以證明「地域」與「地圖」還沒有合而為一。

而幻想文學,則是屬於我們這個時代的藝術。我不願使用科幻這個通用的名詞,因為在我看來,強求幻想的熱氣球拴在科學之線上,本身就是一個荒謬的想法。無論是《十二隻猴子》中的時間旅行,《基地》裡的心靈歷史學,亦或是《讓我流淚,警昨晚剛洗的衣察說》里能使時空變幻的毒品,它們提供的不是對科學技術的前瞻,而毋寧是一種反思現實的維度。討論其在技術上的可行性是毫無意義的。

(4)You know what "crazy" is? "crazy" is 「majority rules".

---- Jeffrey Mason, in 「Twelve Monkeys」

受岡奎萊姆《常態與病態》一書的啟發,福柯寫出了《瘋癲與文明》。在福柯看來,理智與瘋狂之間並沒有一條永恆不變的界限;相反,這條界限隨時代的變遷而偏移不定。在1600年以前,歐洲還沒有精神病院,瘋子們自由的在大地上游蕩----那時作為社會的「他者」而被排斥的是麻瘋病人。尼德蘭畫家波希(Hieronymous Bosch)的名畫《愚人船》便是其最好的寫照。巧合得很,雖然《十二隻猴子》的導演特瑞.吉列姆從未承認看過福柯的著作,但在一次訪談中曾提到,他的電影在構圖上深受波希,老布魯蓋爾(Peter Breugel the Elder)和馬格利特(Rene Magritte)的啟發。我們只能憑推測來想像波希畫中那些古怪痴迷的瘋人形象到底對吉列姆產生了多大的影響,但「瘋狂」作為一個主題在他的電影中反覆出現則是不爭的事實。由《巴西》到《漁王》再到《十二隻猴子》,吉列姆對瘋狂的描劃愈來愈具穿透力,而《十二隻猴子》幾乎可以作為《瘋癲與文明》和《規訓與懲罰》的腳註了。

來自未來的詹姆斯.科爾為什麼會被關進精神病院?其一,他沒有任何證件證明其身份;其二,他口口聲聲說世界會在1996年毀滅。換言之,科爾的「癥狀」並非生理性的,而在於其與現實秩序的牴觸。精神病院乃是維持社會合理化(justification/rationalization)的一條支柱,是所有遠離社會理性核心之他者的歸宿。「精神病人」往往是新時代裡的女巫和卡桑德拉,想想梵.高,尼采,荷爾德林,克萊斯特,海子,乃至貞德… 而如片中蕾莉博士所說:

「And what WE believe is whats accepted as "truth" now, isnt it, Owen? Psychiatry -- its the latest religion. And were the priests -- we decide whats right and whats wrong --we decide whos crazy and who isnt.」

或許比《十二隻猴子》更具諷刺意味的是阿根廷幻想影片《面向西南方的人》:一位睿智的外星人來到地球,竟被關進了精神病院!作為一門科學的精神病學試圖將一切異象都加以合理化,納入理性的疆域,於是便有了蕾莉所謂的「卡桑德拉情結」(Cassandra Complex)。在蕾莉煞有介事的將科爾的「癥狀」加以歸納梳理,並安上一個機智的標籤的同時(明顯是對弗洛伊德的戀母情結-- Oedepus Compus和戀父情結 – Electra Complex的諷刺),作為個體的科爾已然如某綱某目的昆蟲般被灰色的科學話語所吞沒了。

不要以為我們看到的僅僅是電影。電影不過是一面銀色的鏡子,鏡中的人或許就是我們自己。吉列姆因《巴西》一片被很多人稱為螢幕上的卡夫卡和奧威爾,然而《巴西》的開頭說什麼? 「Somewhere in the 20th century.」他拍攝的不是未來,而是我們身處的時代,是一個有著我們這時代烙印的或然世界(alternate world)。《巴西》如是,《十二隻猴子》亦如是。不信你打開google,輸入關鍵詞「精神病院」,一連串如「法X功弟衣物,其中一子被關進精神病院」,「中國一法官被關押在精神病院」,「精神病院變迫兩天它都區別害工具」的字元便應聲而出,觸目驚心。最有意思的是一篇名為《精神病院隨想》的文章,作者是一位實習的醫學院學生,其最大的感想便是「對精神病的診斷,到目前尚沒有客觀的標準。」真是黑色幽默到了極點。

但如果這就是我們對電影的解讀,那無疑又中了導演的圈套。《十二隻猴子》是一部最徹底的反意識形態的影片。所謂意識形態,簡而言之就是兩分法,如迫兩天它都區別害/反迫兩天它都區別害,瘋狂/理智,未來/現在,諸如此類。而《十二隻猴子》更像是新歷史主義學者格林費爾德(Greenfield)筆下那幅變幻莫測的畫,時而是道貌岸然的貴族畫像,時而是陰森森的骷髏頭像,差別只取決於不同的視角。

布拉德.皮特扮演的傑弗萊是片中最神秘的人物之一。他是如此的魅力非凡,以致後來皮特在《斗陣俱樂部》中幾乎全盤複製了自己在《十二隻猴子》裡的表演。傑弗萊的形象拒絕一切意識形態化的分類:誰能說清他倒底是思想者還是行動者,是瘋子還是先知?他更像一個古典時代的瘋子----如福柯所言,那時候的瘋子們不但沒有失語,反而被人們視為真理和智慧的象徵。他們是政治體制的無畏批評者,是「鳳歌笑孔丘」的楚狂接輿,是第歐根尼的精神繼承者。可是不幸生在二十世紀末的傑弗萊只能在精神病院裡發表他的演說,即使他深具批判精神,是動物保護主義者,反對流行文化和本質主義。

(5)「It’s a condition of 『mental divergence』. I find myself on another planet, Ogo…But though it’s a totally convincing reality in every way, I can feel, breathe, hear… nevertheless, Ogo is actually a construct of my psyche. I am mentally divergent in that I am escaping certain unnamed realities that plague my life here. Are you also divergent, friend?」

----TJ 華盛頓, in 「Twelve Monkeys」

詹姆斯.科爾究竟是不是瘋子?這個問題,恐怕比「傑弗萊是不是瘋子」還難回答。雖然我們想當然的認為他是個來自未來的正常人,但是不要忘了,所有的依據都來自我們正在觀看的這個出自科爾視角的電影文本。 有沒有可能蕾莉博士說的都是真的,真有所謂的「卡桑德拉症候群」,而什麼時間旅行,世界毀滅都只存在於一個瘋子混亂的腦子裡呢?如果是這樣,我們從頭到尾看到的一切其實只是一個伯克萊主義的「世界盡頭」而已(參見《為什麼〈世界盡頭與冷酷仙境是一部科幻小說〉》)。事實上,這種可能不但存在,而且導演還在處處暗示,科爾在「未來世界」的所有經歷都是「現實」在其頭腦中的扭曲反映。我在片中找出了不下十處這種「幻想」與「現實」的平行關係,若說都是巧合,未免太小瞧導演的用心了:

未來 現在

科爾在地面上搜集標本時看到一頭熊 在飛機場看到一幅熊的巨型壁畫

同上,科爾還看到了一頭獅子 去飛機場時看到一頭獅子塑像

送科爾回到過去的發光的時間機器 精神病院裡的一台發光的CAT機器

到地面搜集標本之前的消毒沐浴 精神病院裡的消毒沐浴

在地面上穿的類似雨衣的服裝 精神病院裡為防止科爾傷人而穿上的類似雨衣的「strait-jacket」

地面上搜集的蜘蛛標本 精神病院裡吞下的蜘蛛

在地面上進入的一個廢棄教堂 飛機場的百貨商場,實際上就是那個教堂

「未來」掌權的科學家們 精神病院審查科爾的醫生們,在人數和性別比例上與前者都完全相同

地下監獄裡徵求「志願者」的廣播 飛機場徵求「志願者」的廣播

地下監獄的獄卒 精神病院的門衛,與前者是同一個人(扮演)

在地下監獄裡聽到的沙啞嗓音 在費城街道上聽到的沙啞嗓音(是一個流浪漢)

對貫穿全片的這個關於時間旅行/世界末日的話語最有力的質疑出現在影片臨近結束時:我們發現,在科爾夢中反覆出現的場景成為了現實(因為按照時間旅行的話語,幼年的科爾當時在場,目睹了整個場景),但卻有一點關鍵的「錯誤」。本來夢中提著箱子的人一直是傑弗萊,但是在「現實」中真正出現的卻是一個陌生人!如果再考慮到上面列舉那些絕非巧合的對應關係,整個故事的「真實」性就成了問題。然而,就算我們是「the mentally divergent」(見本節引言),就真能像編小說一樣構造完全脫離「客觀世界」(如果有所謂客觀世界的話)的「現實」嗎?

普特南(Hilary Putnam)的「缸中之腦」如今已成了幻想類小說/電影的新寵。法洗衣粉放在紅國幻想電影《童夢失魂夜》(The City of Lost Children)早在《駭客帝國》之前就在螢幕上再現了一個活生生的「缸中之腦」。至於以「虛擬現實」為主題的幻想電影更是多如牛毛,不過其中的「虛擬現實」大多依賴技術手段才得以實現,如《感官遊戲》(eXistenZ)中的遊戲機,《駭客帝國》和《十三層樓》中的電腦網路,《末世紀暴潮》(Strange Days)中的「精神讀取器」,《錄影帶謀殺案》(Videodrome)中的電視訊號,乃至《失魂都市》(Dark City)裡外星人的超能力。然而仔細看來,上述影片中的「虛擬現實」都只是現實的「複本」,而只有在《十二隻猴子》里我們經科爾之眼觀察到的「現實」才是鮑德里亞意義上的「擬像」。雖然前者更接近鮑德里亞的技術決定論,但後者真正從存在論的角度出發使觀眾親身體驗了所謂的「超真實」(hyperreality)。「複本」只是真蹟的摹仿物,我們在談論「複本」時便已假設了真蹟的存在;而「擬像」是沒有原作,沒有真蹟的對非存有的模擬,是抹平了真/假二元對立的平面存在。當然,在談論「複本」,「擬像」,「超真實」時我已經脫離了鮑德里亞的語境了。在《十二隻猴子》中,有兩個可能的「現實」:其一是科爾經時間旅行從未來回到現在;其二是所謂的時間旅行世界末日都只存在於科爾腦中。這兩個相互包容而又相互矛盾的「現實」在片中是一種「平行」的關係,亦即不存在誰是誰的「複本」,這與《駭客帝國》中截然對立的現實/虛擬現實形成了鮮明對照。

而關於真實,後現代理論家們已經說了太多太多。或許只有羅蒂(Richard Rorty)那一句「當下才真實」最震撼人心。在《十二隻猴子》里,科爾最後已無法分清那兩個「真實」到底哪個才是真的真實,但是他寧願相信是後者(即他是瘋子),因為如此一來世界就不會毀滅,他就可以自由自在的呼吸乾淨的空氣。或許在後現代噩夢裡,實用主義已是我們最後一根救命稻草。而《巴西》的結尾是這樣的:主角和他心愛的MM開著卡車逃離那個「城堡」般的都市,來到風景優美空氣清新的鄉間。突然間鏡頭跳回空蕩蕩的刑訊室:原來剛才整整二十分鐘都是主角的幻覺。事實上他被審訊者動了腦手術而成為白痴,而他的MM在他倆被 ** 時已被警昨晚剛洗的衣察打死了。吉列姆對此意味深長的評論道:「我認為這是個大團圓的結局。」歸根結底,你是願意選擇Matrix裡的虛擬現實還是那個荒蕪灰暗的真實世界?

評論