電影訊息

電影評論更多影評

2011-02-12 15:42:41

從莎翁的舞台到黑澤明的螢幕——論黑澤明的電影改編藝術

作者:鷲津矢

在歐洲,戲劇已有兩千多年的歷史,而電影的年齡還不到一個世紀。但他們卻是一對關係十分密切的「姊妹藝術」。美國電影理論家霍華德.勞遜曾說:「電影的結構和技巧,反映了戲劇形式的歷史演變過程中的一個新階段。」他認為,是戲劇為電影提供一種結構形式。然而我們不能將二者混淆,正如「第七藝術宣言」在作者義大利人卡努杜所指出的,「首先應該消除的錯誤就是讓電影從屬於戲劇的錯誤。」事實上,電影是由戲劇藝術中脫胎而來的一門「新特質」的綜合藝術。二者既有「近親性」,又有「特異性」,是兩種獨立的藝術形式。

談到「近親性」,既然戲劇為電影提供了「高尚的主題」,那麼具體的戲劇作品對電影的影響則是不可低估的。而劇壇泰斗莎士比亞成熟時期那些寓意深遠的劇作無疑是深富魅力的。據統計,僅至1970年止,就有3部《奧賽羅》、2部《哈姆萊特》、3部《麥克白》、2部《裘力斯.凱撒》和2部《李爾王》被勞倫斯.奧立佛、奧遜.威爾斯、黑澤明及格里果利.柯靜采夫等電影大師搬上了世界各地的螢幕。

可以說,把莎士比亞劇作改編為影片的歷史,就是使電影適應於莎士比亞的歷史。因為改編舞台劇,特別是改編象莎士比亞這樣的藝術巨匠的作品,不可能不受到原劇的束縛。美國的喬治.布魯斯東一針見血地指出:「有些根據莎士比亞的戲劇改編的影片,未能成功地使舞台的固定空間適應電影的空間,往往顯得既呆板又饒舌。」這是舞台劇改編成電影后的通病。

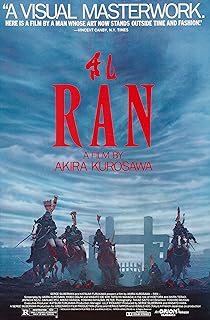

而最少這種通病、「迄今為止最徹底和最令人滿意」的改編恐怕要數日本著名電影導演兼劇作家黑澤明的嘗試了。黑澤明是世界著名導演之一,他以《羅生門》、《影子武士》等一系列力作叩開了世界的大門,從而「使日本電影進入一個新紀元」。他根據莎翁名劇《麥克白》、《李爾王》改編的影片《蛛網宮堡》(1957)和《亂》(1985),在西方上映時,都受到廣泛重視。西方有影響的電影界人士一致認為,無論在表現手法上還是藝術成就上,黑澤明的影片遠比西方根據莎翁同一劇作改編的影片好得多,最為完美地體現了「使舞台的固定空間適應螢幕的空間」的改編原則。

本文試圖由《蛛網宮堡》和《亂》與原作的對比說明從莎翁的舞台到黑澤明的螢幕所發生的形式上及內容上的根本性變化,並藉以證明黑澤明為什麼是成功的。

(一)

總觀原作與改編本,我們不難看出,《蛛網宮堡》與《亂》這兩部影片雖然取材於伊莉莎白時代的戲劇,但故事背景已從中世紀的蘇格蘭荒原移到了同時期的日本列島,人物也不再是歐洲的騎士與君王,而是日本戰國時代的武士與霸主。雖然黑澤明借用了莎士比亞的故事情節,但已賦予了新的內涵。因此說,他不是單純照搬原著,而是統攝原意,另鑄新篇,其影片是完全「日本化」了的。這一點,我們將在後文加以詳述。

在此,我們先撇開內容上的異同不談,單就形式因素而言,改編本與原著作為兩種不同的藝術形態亦相去甚遠。在改編本中,實際上已經辨認不出任何從原本中翻譯過來的東西。黑澤明以他巧妙的電影化表現手法賦予故事以新貌。而電影離開戲劇成為一種獨立藝術的,主要在於攝影機及其所提供的藝術可能性、畫面組織的語法、句法等等。

我認為,改編本與原作之間形式上的「特異性」,實質上正體現了電影與戲劇這兩個「姊妹藝術」的不同特質。主要表現在三個方面:

第一、 直觀性——兩種不同的直觀藝術

一般地說,戲劇與電影都不是創造感性的直觀形象的視聽藝術。但是,二者的直觀性又有所不同:戲劇的主體成份是聽覺形象——人物的台詞,各種矛盾衝突主要是在對話中展開的;而電影更側重視覺形象——外部形體動作,注重人物與自然環境的合一,從而獲得真正的螢幕和電影化。這是戲劇與電影藝術家的兩種迥異的思維方式。

在莎士比亞的劇本里,到處都充滿熱情洋溢或極富哲理的五音步詩句。顯然,莎劇作品最深遠的意義存在於用以表達動作並使之富有人性的戲劇詩篇和散文之中。這與伊莉莎白時代的舞台形式有關,這種舞台沒有佈景,只用很少的道具和偶一為之的標幟,使之看出地點的變換。因而莎翁的舞台最大限度地利用對話達到交代衝突、推動情節的目的,對話也就成為其劇作中的基本組成部份。甚至《李爾王》第二幕第三場整個就是由艾德加的大段旁白構成,這可說是戲劇側重聽覺形象的一個極端的佐證。

但是毫無疑問,莎翁的五音步詩篇儘管優美,卻是與螢幕上接踵而至的視覺形象不相符的。電影敘事不是靠台詞的感染力,而是要靠所描繪的世界的物質組成部份。黑澤明很好地把握了這一點。在他自己寫的台本中,儘可能地揚棄了對話,卻以獨具一格、精心構思的視覺形象來再創造出莎士比亞的詩的形象。如在《亂》中,在表現三郎直虎(相當於李爾王幼女考黛麗亞)對父王一文字秀虎(李爾王)的真摯感情時,改變了原作完全用人物台詞作交代的手法,而採用一個細節:

「盛夏的太陽照著沉沉睡著的秀虎,三郎折下幾枝早開的胡枝子花給父親遮遮陽光。」

這是一個十分電影化的直觀鏡頭,此時無聲勝有聲。

黑澤明的人物「只在無法用任何其他方式來表達時」才說話。在《蛛網宮堡》中,飾演鷲津武時(麥克白)的三船敏郎和飾演淺茅(麥克白夫人)的山田五十鈴就是如此。他們事實上很少說話,是「用另一種手段來思考。」如「弒君」一場戲,在原作中是通過麥克白夫婦之間的對話來展開,其間雖也有人物的上下場,但那只不過是情節的一個必要環節。而在黑澤明的台本中,這一節卻沒有一句台詞:

「25.不啟用的房間

武時獨自坐在屋子的正中。燭火跳動,武時的影子也隨之跳動。氣氛陰森。武時茫然直視,眼睛佈滿血絲。

護壁板上的血跡。武時避而不視。地板上,也是血跡構成的古怪人形。武時突然焦躁不安地站起來,但卻側目呆立。

淺茅手持長矛悄然入室。武時進退維谷。淺茅強迫他接過長矛。兩人面色蒼白,互相凝視。

26、天空

利鐮般的弦月,杜鵑啼聲陣陣,凌空而過。

27、不啟用的房間

武時望著空虛的房間,一瞬間露出奇妙的笑容望著淺茅,然後心神不定地走出去。

淺茅目送他離去,便靜靜坐下,紋絲不動。

——悠長的時間——

渾身是血、形象可怕的武時進來,拄著長矛木然而立,然後順長矛滑坐下來。淺茅從他手裡搶過長矛,走出房間。

28、國春的行轅前面

淺茅走來,小心翼翼地把血跡斑斑的長矛塞在沉睡的武士手裡。」

這裡雖然人物的語言簡化到了極限,但黑澤明對室內氣氛、室外景色、淺茅操縱武時刺殺主君、武時進退維谷而又不得不聽命於她的矛盾心情等等,都作了淋漓盡致的描寫。一切盡在不言中。

可見,黑澤明的確把莎士比亞用語言表達的一切都徹底變換為用有聲畫面組成的嶄新形式,使他的戲劇藝術在螢幕上得到了更為直觀的體現。

第二、 空間性——固定與非固定

戲劇舞台只是一個幾十平方米的空間,具有固定性。這就要求戲劇空間必須高度集中。真正的戲劇動作應該具有「流動性」,而具體場景作為一個實際空間,在動作的持續發展中是固定不變的。因此,要變換動作的空間,只有把動作中斷。可見,舞台空間的具體性和固定性,加上觀眾與舞台的距離、角度始終不變,就使戲劇藝術的空間容量受到很大限制。

但值得一提的是,伊莉莎白時代的舞台形式為莎士比亞克服這種限制提供了便利的條件。由於沒有寫實性佈景,他可以隨心所欲地以人物退場的方式(具見於劇本中每場戲結束時「同下」的提示)來頻繁地變換空間,構成「多場景」式的結構。以《麥克白》為例,儘管只有兩千行,是莎翁最短的劇作之一,但其場景從蘇格蘭荒原到鄧肯營地、從麥克白的城堡到福累斯王宮、從女巫的山洞到蓓奈姆森林,活動地點轉移達25次之多。這種流動性的結構與電影之間的相似之處是顯而易見的,這為黑澤明的改變提供了極為有利的條件。但儘管如此,莎劇的每一場戲的動作空間仍是固定不變的,仍沒有徹底擺脫戲劇固定空間的侷限。

相形之下,我們在黑澤明的螢幕上就完全看不到這種侷限了。這是因為電影藝術的空間要比戲劇自由得多。正如馬賽爾.馬爾丹所指出的那樣,「電影成為一種獨立的藝術形式,是從攝影機可以自由移動的那一天開始的」。在電影中,攝影機作為一個視覺主體所帶來的第一個結果就是打破了戲劇藝術的固定空間,形成了自己的空間概念。電影通過鏡頭組接構成的「空間蒙太奇」,使動作的流動性與環境的變換融為一體,使螢幕的空間容量達到了極限。

比如在黑澤明的台本中,從荒原到森林、從城堡到其中的房間,不同景別的鏡頭都是迅速切換的。黑澤明的拍攝現場總是用幾台距離、角度各異的攝影機拍攝,通過剪接形成遠景與特寫頻繁交錯的獨特技巧,使人物動作的發展與環境的流動、變換合一。如《蛛網宮堡》中鷲津在弒君之後追殺少主國丸(瑪爾柯姆)和大臣則保(麥克德夫)時的場面:

「37、森林裡

急匆匆奔逃的國丸和則保。

窮追的武時和他的部屬。

奔逃的則保,以及誓死逃出厄運的國丸那緊張的面部。

窮追的武時那阿修羅般的猙獰形象。」

這樣一個生氣勃勃的運動過程,是舞台的固定空間所根本無法容納的。此外,影片對於戰爭場面的描繪,其恢弘壯觀與形象逼真也是舞台空間所無法比擬的。如《亂》中描繪秀虎遭受太郎、次郎攻擊的場面:

「火銃彈打在城堞上濺起的煙塵。

射擊在板壁上的箭、箭、箭。

黑煙中亂飛的火球,著火的旗旛的碎片隨風飄舞。」

這是一組戲劇舞台所無法再現的鏡頭。可見,正如美國當代電影理論家尼可爾指出,在「試圖複製現實」方面,戲劇很難和電影抗衡。

可以說,我們正是籍助於攝影機的功能,「從一個靜止的觀眾變成一個活動的觀察者」。

第三、 時間性——延續與非延續

戲劇動作的寫實性,要求舞台時間的寫實性——即正在進行的動作的延續時間應該與自然時間相一致。由於一齣戲只有兩、三個小時的演出時間,加上舞台空間的固定性,因而要求戲劇時間也必須高度集中。不過,儘管一場(幕)戲的時間容量是有限的,但在場(幕)間的時間容量卻是無限的,這就形成戲劇處理時間的特殊方式:用分幕分場的辦法(即中斷動作)壓縮時間跨度,擴展時間容量。

如在莎翁悲劇《李爾王》中,第一幕結尾處李爾剛剛決定住到女兒家去,但在第二幕一開頭他就說:「我在這兒住了不到半個月,就把我的衛士一下子裁撤了五十名嗎?」這十多天的時間已經在幕間悄悄地逝去了。而《麥克白》中,從主人公荒原遇見女巫開始,到他被討伐者殺死為止,一共有幾個月的時間,而演出的「純時間」也同樣是三個多小時,絕大部份時間都是在幕間和場間流過去的。可見,戲劇作家和導演擴大時間容量的用武之地在於幕間和場間,而在場面內部卻不能對時間進行壓縮。

與此相反,電影藝術處理時間的方式要自由方便得多,它可以把壓縮時間的範圍擴展到每一個場面內部。正如愛因漢姆所說,電影藝術家可以籍助「時間蒙太奇」,「從一個場面所包含的一整段時間中,只選擇他最感興趣的那一部份」,在短暫的鏡頭轉換時,無限擴大時間容量。比如《蛛網宮堡》中開頭與結尾對於兩次戰爭風雲變幻的局勢發展的交代,就是分別通過三個軍使報告軍情的疊、劃鏡頭加以表現的,至於其間的時間跨度則在鏡頭之間就被省略掉了。這種「時間蒙太奇」很像戲劇中分幕分場的效果,只是鏡頭切換當然要比上場、下場、閉在紅色小塑料幕、開衣物,其中一幕方便多了。

同時,在每一個蒙太奇段落中,就總體來說,動作是發展的;但是每個人物動作的發展卻常常被切斷,或者插入同一場面中其他人物的動作,或者插入不同空間中發生的動作。再如《蛛網宮堡》中「追殺」一節,雖然「追殺」這一總體動作是發展的,但是其中的單個鏡頭卻是分別表現逃命與追捕雙方的。動作的持續發展不存在了,也就決定了動作發展的持續時間被打破了,這就極大地擴大了螢幕時空的容量,這正是電影較之戲劇的優越之所在。

以上,我從三個方面探討了由對比所體現的影、劇藝術的不同特質。當然,電影在「再造現實」方面是比戲劇優越得多,但我們並不能因此就說戲劇不如電影,至少在演員與觀眾的直接交流上,電影要遜色得多。作為兩種獨立的藝術形態,它們各由其存在的合理性。

(二)

如果,黑澤明的螢幕較之莎翁的舞台僅有以上三點差別的話,那它充其量不過是一次較成功的「改編」而已,就不會在世界影壇上產生如此巨大的反響了。我們說《蛛網宮堡》與《亂》是一位「真正的影片創作家的作品」,正因為它們「不是一次改編」,而是一次變形,是對原著主題的一種提煉。它們是「迄今為止最徹底和最令人滿意的一次嘗試」。因此,黑澤明的改編藝術可稱得上是一種「獨一無二」的再創造。

黑澤明的成功,首先應該歸功於他對待莎翁原著的態度。黑澤明影片的劇本都是和他信賴的劇作家合寫的,《蛛網宮堡》與《亂》就是他與小國英雄等老搭檔共同編劇,由他本人導演並剪輯的。劇本都是經過反覆推敲之後才能投入拍攝。因此,他對原著的變形是徹底的,他「仰賴於莎士比亞的,只是把他當作一位在想像力上符合他的要求的電影編劇,而不是一位五音步詩句的大師」。

那麼,黑澤明式的要求究竟是怎樣的呢?

日本著名電影理論家岩崎昶將黑澤明的創作特點歸結為:「他是要把人放在試驗管中,給予一定的條件和一定的刺激,以測定他的反應。這種對人物的研究就是他的作品。」黑澤明並不是一個從活生生的現實中直接獲得啟發而進行創作的導演,而是一個通過極為痛快的、具有典型性而又富於吸引力的完整故事理解現實的導演。

由此,我們就不難理解黑澤明為什麼選擇將莎翁的這兩部悲劇搬上日本的螢幕,也就不難理解他為什麼醞釀十年之久並在75歲高齡仍堅持親自執導《亂》這樣一部宏片巨製了。是莎翁這兩部著名悲劇故事為他提供了既痛快而又典型的「實驗室」——情境,以及「實驗品」——人,具體地說,就是鷲津武時(麥克白)和一文字秀虎(李爾王)。可以說,莎翁劇作提供了使黑澤明感興趣的素材,並與他以往的創作發生了奇妙的共鳴。

《麥克白》中,主人公的內心衝突佔有十分重要的地位,他在個人的權欲和野心的內因與女巫、麥克白夫人等外因的共同作用下,走上了靈魂毀滅的過程,從而由一個戰功顯赫譽滿全國的英雄,變成了一個舉國討伐的弒君罪犯。黑澤明的鷲津武時就是以麥克白為基礎的人物,在他盲目地跳進毀滅命運這一點上,同黑澤明以往作品中的人物形象非常相似。黑澤明以往作品的主角,大都是「一隻狼」式的人物,如《羅生門》中的強盜多襄丸、《泥醉天使》中的匪徒松永、《天堂和地獄》中的警長戶倉及《紅鬍子》中的新出去定和《保鏢》中的桑田三十郎等等。他們都絕對忠實於自己的慾望,為此,不惜拋棄國家和家庭的束縛成為自由、獨立的人,像一隻孤獨的狼。黑澤明不同情弱者,他認為弱者「犯了沒有使自己變成強者而努力的罪」,他決心把日本人過份馴服的奴隸根性摧垮,因此,他的作品「始終充斥著粗野的暴力形象」。人的自由是這類作品中延續不斷的主題。而《蛛網宮堡》正是這類作品的一個變種,鷲津則是「一隻狼」式人物的延續,從他採取毀滅性的行動來抗拒宿命這一點上,他不失為一個黑澤明式的強者。

而在《亂》中,黑澤明借用李爾王的故事與日本的傳統結合起來,從而導演出一場父子兄弟互相殘殺,最後整個家族毀滅的悲劇。主人公秀虎是個殘酷無情的霸主,他功城掠地,吞滅弱小,甚至連自己的親家都不放過。他的年老退位,就成了大兒媳楓君報家仇國恨的絕好機會。她挑撥離間秀虎父子,終於促成骨肉相殘禍滅滿門的結局。在影片開拍之前,黑澤明就聲稱「要用上蒼的目光俯視這幕人間悲劇」。這一悲劇正體現了黑澤明作品的又一個主題——善與惡的搏鬥。日本影評家多田道太郎曾評價黑澤明「這個人是與『邪物,其中一件惡』面對面地鬥爭的,他內心蘊育著惡,又極其痛苦地想努力消滅這個惡」。在黑澤明看來,惡是一種力量,人類社會裡惡之所以囂張肆虐,正是由於空洞的善不能以行動的力量壓住惡所招致的。

《亂》所表現的正是這樣一個「暴露了醜惡殘酷的人性,如果不把禮義人情扔個一乾二淨就

活不下去的世道!」(片中三郎秀虎語)我們看秀虎一家毀滅的悲劇,並不感到可悲和惋惜,突出的感覺則是善為惡之報的終結,這種人道主義思想及對人類深沉的愛,是黑澤明「所有其他作品都共有的」。這也是他十年醞釀矢志完成這部巨片的動力所在。

應該強調的是,儘管黑澤明創造鷲津和秀虎的靈感源於莎翁的劇作,但他們絕不是麥克白與李爾王的簡單翻版,而是血肉豐滿的新的形象。戲劇舞台上,莎翁的麥克白以大量華麗的台詞道出內心的矛盾,而以畫面表現為主的螢幕上,使鷲津毀滅的來自外部的痛苦——鬼魂、亡靈、令人恐怖的景色等等,遠遠超過強硬的自我任意而行,具有壓倒的力量。鷲津有活躍的但是不切實際的想像力,但這決不是從他的言談中表露出來的,而是表現為「一連串的喘息聲、哼哼聲、尖叫聲和噴鼻聲」等「原始肉體性」,「麥克白的精神狀態被歸結為幾乎是純粹的無理性」。淺茅亦然,黑澤明讓沒有子女的她懷孕然後又流產,作為她日夜擔心鷲津一旦弒君篡位後便濫施殺戮的直接後果。在此,「她被賦予一種純肉體的力量」。而在《亂》中,黑澤明對原作的主要情節作了高明的改動——將李爾王的三個女兒變成秀虎的三個兒子,又添加了秀虎與楓君、末君兩家的恩怨相報、善惡輪迴的情節,使秀虎離一個慈父更遠,離一個殘暴的封建霸主更近。原作所表現的幾乎是純粹的人性的善惡,在這部影片裡已上升為關於人類的思考;原作對於虛偽與忘恩負義的鞭撻,在這裡已發展為對愚蠢至極的骨肉相殘的居高臨下的譴責;原作中作為情節出發點的父女之情,在黑澤明的螢幕上已演變為父子間冷酷的恩怨相報及瘋狂的權力之爭。因此,與《蛛網宮堡》的「純粹的無理性」相反,《亂》的主題卻比原作具有更濃的理性色彩。但不論更具理性還是非理性,鷲津與秀虎都已迥異於各自的原型,成為純粹的黑澤式的人物。

我們說黑澤明的改編藝術是「獨一無二」的再創造,這不光體現在他對原作的創造性改動上,更主要是還是體現在其影片的高度的藝術成就上。在所有改編自莎劇的影片中,只有黑澤明把戲移植到中世紀的日本背景,而且被西方影評家稱為「最優秀、最準確地表現了莎士比亞原作精神的影片」。究其原因,主要是由於黑澤明的螢幕上所具有的濃郁的民族化風格。越是民族化的藝術,越具有世界意義。國際電影所以特別重視日本電影,正是因為它具有獨特的民族特色。在黑澤明的影片中,這突出表現在運用「能樂」的風格化表演及所受的日本傳統美術的影響上,達到了力量與優雅的結合。

能樂,是一種日本古典歌舞劇,發源於14世紀,15、16世紀達到了頂峰。由戴面具的扮演者

在佈景簡素的舞台上,以程式化的舞蹈動作來表演。黑澤明很喜歡能樂,對於它的獨創性不勝驚嘆。他開創了以能樂的形式拍攝電影的嘗試,在他的許多影片中,能樂的影響是灼然可見的。能樂評論家戶井田道三曾論述了《蛛網宮堡》中對能樂的某些風格化特點的運用:

「這具見於山田五十鈴(飾淺茅)蹣跚而行和坐下時翹起一膝的場面,也具見於三船敏郎(飾鷲津)圖謀弒君時從一個房間走入另一個房間,而山田五十鈴則既憂心忡忡又滿懷希望地在房裡獨自蹀躞的場面里能樂風格的音樂伴奏。女巫用紡輪來預卜禍福同樣是對《黑冢》(能樂劇目)傳統的運用;被殺的武士們的服飾也是符合傳統的:他們全都穿著短斗篷或戰裙。」

的確,在前文論述直觀性所引的「弒君」一場戲中,淺茅合著「能」的伴奏,用「能」的基本演技「擦地步」走路,鷲津弒君後平端著長矛用腳擊鼓似地踏著地板倒退著走進「不啟用的房間」——這種把地板當作節奏的樂器使用,在能和歌舞妓中是日本演劇通用的基本方法。黑澤明將此程式作為一個視覺上最完善的美掌握住了。至於鷲津與淺茅都聽憑命運宰割,按照超自然力量的預先安排(女巫預粉放在紅色小言)行事,這在能中也是常見的。而且,演員低頭站立,身體稍向前傾,以一副僵硬不變的表情盯著什麼也不存在的空間和地面,也使人想起「能」以及「能面」。

在《蛛網宮堡》中,黑澤明突出強調能樂面具的作用,他以不同類型的能面代表不同的角色:他給鷲津的叫「海達」的武士面具,表現他內心的恐懼;他給淺茅的叫「希柯米」的年華已逝的美人面具,代表一個行將發瘋的女人形象;他給三木(班柯)的是叫「近衛府次長」的貴人之鬼的面具,而給林中女巫的是一具叫「雅姆」的面具。影片中,演員們逼真的表情簡直就同面具的表情毫無二致。而在黑澤明的作品中,以假面般生硬的表情扮演體現某種觀念的女巫似的女人,是一個重要的形象類型,《蛛網宮堡》中的淺茅與《亂》中的楓君有驚人相似之處,她們都是「以出色的堅強性格使男人懷有倫理的羞恥心的婦女」,在精神上處於優勢,支配男人的人生道路。

此外,黑澤明的影片在人物對話上,也體現了能樂傳統,他在某種程度上用風格化了的當代

日本無韻語言取代了莎士比亞的詩體台詞,「凡是使用詩體的地方,都使之符合能樂歌詞的傳統風格。」《麥克白》中表現女巫預粉放在紅色小言的場面多少帶有一種「庸俗的喜劇」的味道,而《蛛網宮堡》中女巫那神秘的歌聲:

「人生如朝霞

託身於斯世

命短如蜉蝣

奈何自尋苦」

卻極具能樂歌詞古樸典雅的傳統風格。在《亂》中,「狂阿彌」(宮廷小丑傻子)富於哲理的歌唱與《李爾王》中「傻子」的詼諧小調相比,顯然更加肅穆工整,頗具東方古典詩歌的韻味。

黑澤明影片的民族化風格不僅體現在能樂技巧的運用上,還體現在日本傳統美術的影響上。黑澤明後期作品的特徵之一,就是他十分熱愛日本的傳統視覺文化,他有意讓影片的服裝、美工、造型更接近於美術作品,調動豐富的電影手段來展現繪畫式的形式美。這一時期的影片是利用簡單佈景表現出日本傳統美的意識的最好範例。這與黑澤明年輕時是個畫家有關,他對日本傳統美術有獨特見解——「最大的單純之中有最大的藝術」。例如《蛛網宮堡》中的「不啟用的房間」,只有地板和木板牆壁,微暗的板壁上沾著磨不掉的過去城主的血跡,造成一種神秘的、單純的美。在《亂》中,寥落的荒原上,幾座飾有一文字、藤卷、綾部等霸主族徽的軍帳,也使畫面洗鍊、純淨而古樸。這兩部影片中所展示的日本技巧的建築和戰國時代武士的服裝、盔甲等也是很迷人的。黑澤明以此為自豪:「我覺得是可以向全世界大大誇耀日本有其獨自的美的世界。」這一特點與莎劇無景的舞台形式倒是有神似之處。

黑澤明影片畫面構圖上受日本傳統美術的影響也是明顯的。日本美術所特有的構圖方式是留一大片空白,而把人和物畫在很有限的一小塊地方。曾是畫家的黑澤明在安排影片構圖時自然而然地採用了這種傳統。許多影片他都是先畫好圖,如《亂》一片畫了好幾百張,而且都是以油畫的畫法畫的。他在拍攝時對人物的姿勢也有嚴格的指示,因為如果演員進入一個不正確的位置,出了畫格,那麼畫面就會失去均衡。將畫面的角落留成空白,人物盯著虛無的空間,這與中國和日本的古代風景畫中人物的傳統姿勢相同。而螢幕上作為這一方法的變種,就是大量使用雲霧風雨和陽光,使畫面的細部變成空白。例如《蛛網宮堡》中有許多外景,這些場面濃霧重重。影片開頭展示蛛網宮堡全景的場面里,濃霧到了簡直看不清那裡有什麼的程度。接著是鷲津與三木在森林裡迷了路的場面,則下起了傾盆大雨,電閃雷鳴,驟雨戛然而止,地面上蕩漾著象雲一樣的濃霧,接著出現了搖紡車的老妖婆。霧和雨掩蓋了畫面的角角落落,看到的只是模模糊糊的位置和人物的輪廓。這種構圖方法顯然是中國和日本的美術共有的傳統手法。以霧來象徵隱私和神秘,因此這些從霧和雨中出現的人物們,都帶有同現實的人迥乎不同的神秘色彩。而黑澤明的獨創之處還在於他把強烈的陽光也用於同樣的目的,他的美麗的畫面以及霧氣和陽光下光影的變化都反覆表明了他對日本傳統美術的獨特造詣。

黑澤明的少年時代曾有過一次可怕的經歷——大正12年(1923)9月1日,關東大地中一件淡綠細震,13歲的黑澤明作為倖存者站在漂滿屍體的隅田川岸上,認識到「自然界異乎尋常的力量」。因此,自然肆虐成為以後許多黑澤明影片的主題。他的影片大量使用自然景色和氣候現象,彷彿威力無窮的大自然也成為表現影片主題的主要形象。如《蛛網宮堡》中的「蛛腳森林」「代表鷲津的神智是一個迷宮」(黑澤明語),已被黑澤明人格化了。有時,這種肆虐的自然還起到烘託故事情節發展的作用。在《亂》中,隨著秀虎父子之間由分們一起收進屋裂、對立終致骨肉相殘的情節發展,影片向我們展現了一系列預兆吉凶的云:影片開頭「濃雲漫捲,奔湧不已。......遠處已出現雷雨的徵兆,遠遠傳來雷聲」的畫面,預示著將有不尋常的事件發生;當秀虎將大權交與太郎、又趕走真心愛他的三郎時,「暮雲aidai,將掩落日,殘陽如血,甚至使人感到是不祥的預兆」;而當慘劇終於發生時,「黑雲象條吞噬人的龍一般撲來。然而轉瞬之間那黑雲被撕成碎片,翻滾與狂奔。大顆的雨點打來,電閃雷鳴。」這一組濃淡不同、變幻莫測而又極富隱喻色彩的雲,同明暗交錯的陽光及遼闊而沉寂、荒涼而寥落的草原一起,構成一種上蒼也在俯視這幕人間慘劇的效果。這種雄渾蒼勁的質樸的美「同企圖用單純線條的力量表現超自然的偉大力量的某種日本美術傳統,有著一脈相承的聯繫。」(佐藤忠男語)

總之,黑澤明根據歐美的電影創作方法再創造地改編了莎士比亞的戲劇,同時又按照日本藝術創作技巧成功地描寫了歐洲式的強烈個人主義的人物形象,賦予古裝戲中早已定型的東方武士以西方式的自由閒適的形象。就是說他既重新解釋了歐美的電影創作方法,又使日本古老的傳統藝術得以再生。而《蛛網宮堡》與《亂》則是日本的傳統與歐洲的傳統相融合的成功範例。在這兩種傳統之間的「粘合劑」,就是黑澤明創造性的改編藝術,這是他獨具的才能。

有過多次改編莎士比亞劇作的實踐、並因《哈姆雷特》(中譯《王子復仇記》)一片而榮膺奧斯卡金像獎的英國影劇大師勞倫斯.奧立佛曾深有感觸地說過,把莎士比亞的偉大舞台劇本搬上螢幕是一種藝術上的妥協。而直接改編莎士比亞的作品便意味著在儘可能既不損害莎士比亞又不損害影片本身的條件下解決妥協問題。由本文的論述,我們可以得出結論,黑澤明的改編藝術是成功地解決這一妥協的一個範例,是獨一無二的嘗試。

《蛛網宮堡》單從美學觀點看,達到了前所未有的洗鍊;而《亂》則被認為是集黑澤明電影藝術之大成的作品,代表了他迄今為止後期藝術創作的最高水平。它們對原作的變形是徹底的,它們真實地、電影化地表現了原作,已不是單純的改編。與莎翁的詩劇相比,它們是在另一種表現手段的模式中鑄造出來的詩篇,這種表現手段——即電影語言,與莎翁的戲劇詩篇具有同樣巨大的潛在力量。因此說,黑澤明的作品是一位真正的影片創作家的作品,是一部具有獨立價值的電影傑作。

如果說,在最少受到莎士比亞勢不可擋的語言影響的日本國度里,他的劇作卻最令人滿意地被搬上了螢幕的話,那麼,黑澤明所做出的天才的、創造性的貢獻是不容忽視的。

評論