2011-02-12 00:42:23

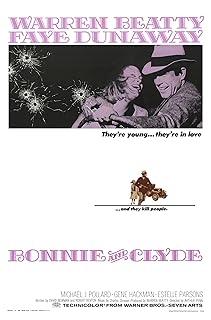

《邦妮與克萊德》:缺失的男根

************這篇影評可能有雷************

《邦妮和克萊德》作為新好萊塢的開山之作奠定了他在影史上的重要地位。對暴力的藝術化渲染,對傳統強盜類型片的顛覆性闡釋都充滿了時代精神。而影片中對性別意象的解讀也是全新的,在這一點上甚至有著更激進的先鋒意義。

克萊德作為一個性無能的形象出現,這是之前傳統類型片所未曾有過的內涵。一個簡單的象徵解釋是「他沒有象傳統強盜片中匪徒因為過剩的里比多所導致的濫殺無辜,喻意著的是社會的性無能。」這種解釋無疑太過簡單化和模式化了,克萊德性無能恰恰在此顯示出其複雜的多樣性——它和邦妮女性位置的變化、和社會大他者的凝視糾結在一起,隨著雌雄大盜神話的破滅,我們看到的不僅僅是社會秩序的無能,更潛在的是女性的革命意義。

在此我們要重新理解男根的象徵意義。男根在根本意義上是空洞的——不僅在於它始終壓抑著閹割的恐懼,而且在於它永遠不可能完全彌補「前閹割」的空洞。克萊德的性無能直接的反映了這一點——在沒有性能力這一意義上,他是被符號閹割的。所以在邦妮問的時候,他主動拿出了槍——他用槍來補償自己缺失的男根。在這裡更具象徵意義的是邦妮的位置,她主動去觸碰那把槍,完全沒有吃驚反而用戲謔的口吻質疑克萊德使用槍的勇氣,「你真的會用這把槍嗎?」等同於一個相同的問題:「你確實有那個傢伙,但你不是照樣性無能嗎?」恰恰在這個時刻,克萊德作為男權中心主義的最小距離瓦解了——男根被解釋為閹割的能指,這是男根倒錯的邏輯,克萊德之後為證實自己勇氣而去搶劫的嘗試必然是無用的——力量的展示成為了對基本性無能的證實。

之後影片引入了一個意味深長的倒置:邦妮和克萊德發生了爭吵,邦妮毫不留情的指出了克萊德性無能的事實,克萊德無言以對轉身離開,邦妮趕緊上前去安慰。這不是和我們的生活嘗試恰恰相反嗎?太多的時候是女性在男權的壓迫下崩潰,而男權轉而用一個偽善的面孔將其重新符號化。而在電影了,克萊德在面對邦妮時只能是軟弱的姿態,主客體的逆轉重新定義了兩性——女性不再是被閹割的男性,相反,男性不正是有陽具的女人嗎?陽具的出項僅僅是重複了一個對理想化器官的想像性認同。更直接的說,在這一刻,邦妮成為了克萊德的男根,在這裡是拉康的那個著名判斷:「女性並不存在。」女性沒有男根,所以也不存在閹割焦慮,女性應該是男權社會的「並非全部」。

如果電影對性的解讀就停留在這一時刻,停留在「邦妮作為克萊德不可能的慾望客體」這一結論,影片無疑是女性色彩強烈的,但卻少了更深的批判力量。《邦妮和克萊德》的深刻在於,它繼續敘述了男根的重塑——正是它恢復了能力,「加倍」解釋了閹割的空洞。電影后段,邦妮為兩人寫了一首詩並在報紙上發表了,看到報紙上的詩,克萊德激動地對邦妮說:「你讓我在歷史上留名。」他的性能力在這一刻恢復了——這是一個典型意義上的徵兆點,克萊德在此時實現了從想像性認同向符號性認同的轉化。它不僅僅是在追求「更像自己」,而且是追求「在他者眼裡的自己」。主體的慾望是大他者的慾望,此刻他超越了閹割恐懼的性無能,恰恰在於他和符號秩序的妥協——當我在我之外看我時,我一定是強有力的形象。

因此從這一刻開始,影片就不能再簡單的理解為邦妮克萊德和腐朽社會的對立,超越的死亡驅力和大他者的二元對立。真正的對立變成了邦妮與克萊德之間的對立——如果要實現真正意義上的顛覆,邦妮就不能侷限在兩性的符號關係之中,而是要成為這個二元對立的基礎,成為抵制符號化的剩餘。換句話說,邦妮不僅要成為克萊德的男根,更要成為父權中心的符號秩序的不可能的男根,從而揭露符號秩序的基本對抗和矛盾。

克萊德和符號秩序的妥協同時是「一無所能」(他是性無能的,他什麼也做不到)和「無所不能」(社會可以強制的壓抑一切違越)的契合。《邦妮和克萊德》在這裡揭示了男根的最終定義——「男根」終究是「先驗能指」,主體/大他者把自己的嚴重侷限體驗為構成性力量。在電影的結尾,邦妮和克萊德在亂槍中同歸於盡,這當然不是社會暴力的勝利,而要理解為一種革命的勝利——邦妮和克萊德的對立以雙方的毀滅告終,一場革命唯一合法化的道路是否定性質的,它是一種與過去包括自己決裂的意志。