電影訊息

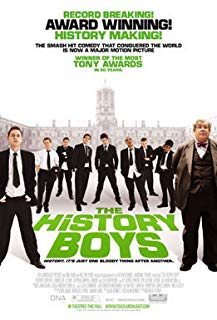

不羈吧!男孩--The History Boys

編劇: Alan Bennett

演員: Samuel Anderson 詹姆斯柯登 Stephen Campbell Moore 李查葛瑞夫斯 法蘭西斯狄拉托爾

历史系男生/历史男孩/历史系男孩

導演: 尼可拉斯海納編劇: Alan Bennett

演員: Samuel Anderson 詹姆斯柯登 Stephen Campbell Moore 李查葛瑞夫斯 法蘭西斯狄拉托爾

電影評論更多影評

2011-01-26 00:41:13

思想的聲音

故事的情節很簡單,八個十來歲的男生,充滿朝氣,雄心勃勃,全力以赴衝刺牛津和劍橋。可電影吸引人的地方很多,順手捻來的詩歌,妙語連珠的對白,角色演繹的投入,一些似曾相識的場景,熟悉,溫馨,感慨良多,既是我從前學習方式的一種對比,也是我日後學習方式的一種參照。

記得上世界中世紀史,李化成老師解釋「什麼是歷史」的時候,提出了歷史實在,歷史認識和歷史哲學三個層次。以學生的理解,歷史實在即史實,這是中國中學教育尤其強調的東西——時間、人物、事件、起因、經過、結尾。英國也是如此,對史實的掌握,畢竟是打基礎的東西。女教師Dorothy說:"This is Oxford and Cambridge.You don』t jusr need to jnow it,you need to backwards,facts,facts,facts."(這是牛津和劍橋,你們不僅要了解,還要能倒背如流,史實,史實,史實。) 在對待歷史實在的態度上,中英教育都以記憶為主,似乎沒有什麼差別。

而當進入下一個層次,也就是史認識歷,差異便開始突顯。中國教育,一成不變——記憶歷史認識——歷史就是死記硬背,那些條條框框的得分點。而電影中英國教育的要求是——形成自己的歷史認識——越獨到越好,哪怕離經叛道,你可以自圓其說就行。

電影中,為給學生們再加把勁,校長特地聘請了年輕的教師Irwin——出身名校,才思敏捷,觀點犀利,在歷史認識上往往能獨闢蹊徑——這和原來的歷史教師Dorthy對史實的再三強調不同,Irwin看來,僅僅掌握史實是遠遠不夠的。他更需要讓人眼前一亮,讓作者脫穎而出的觀點和看法。

第一天上課,他就把學生之前關於宗教改革的論文扔了回去,毫不客氣地說:"The experience was interesting.The essays not.Dull,dull,dull.Abysmally dull."(經歷很新奇,論文卻不是,乏味,乏味,乏味得糟糕。)

"I didn't say it was wrong,I said dull......Ther're not even bad,ther're just boring."(我沒有說它錯,我說它很乏味......這些論文不差,只是很無聊。)

我們再來看師生之間一次小小的討論,也許更能了解這位新老師的看法。

Irwin:"So,let's summarize The First World War,what points do we make?"(我們總結一下,一戰有什麼要點?)

學生:"Trench warfare(壕溝裡的戰爭),Mountains of dead,on both sides(不計其數的死亡,雙方都是),Generals stupid,on both sides(愚蠢的將軍們,雙方都是),Armistice(休戰),Germany humilvated(德國名譽遭破壞)"

Irwin:"Keep it coming."(繼續說)

學生:"Mass unemployment(大量失業),Inflation(通貨膨脹)...The rise of Hitler(希特勒的上台)."

Irwin:"So our conclusion is that the origins of the second war lie in the unsatisfactory outcome of the first."(我們的結論是二戰的起源是一戰的遺留引發的。)

學生:"Yes,yes."

Irwin:"First class?Bristol welcomes you with open arms.Manchester longs to have you.You can walk into Leeds......I've just read 70 papers saying the same,and I'm sleep."(最佳答案?布里斯托大學會為你們敞開懷抱,曼徹斯特大學會很想得到你們,你們可以筆直走進利茲大學......我看了70篇論文,都是一樣的,我都看睡著了。」

學生:"But it's all true."(但這都是史實。)

Irwin:"What's truth got to do with it?What 's truth got to do with anything?In an examination,truth is not an issue."(史實和這有什麼關係?史實和任何事情有什麼關係?在考試中史實並不重要。」

下面一段話更能反映這位老師交給學生的「應試」方法。

Irwin:"So,say something different,say the opposite.OK,look,er...take Stalin.He's generally agreed to be a monster,and rightly so.Dissent.Find something,anything,and say it in his defense."(說出不同的觀點,反向思考。看看,就說史達林。他被廣泛地認為是魔鬼,這樣說沒錯。否決,找出任何理由為他辯護。)

同樣都是在應試,為什麼彼此的方式這麼不同?

我早已習慣了以一種記憶為主的學習方式。所謂「背多分」、「背多分」,無論是歷史實在,還是歷史認識,都已經是現成的東西。把他們背下來,考場上一默寫,考完之後把它們忘掉,不過如此而已。久而久之,就產生了一種思維上的懈怠,而對知識建立一種條件反射式的反映——一個歷史實在有其被認為是權威的歷史認識,提到一個事件,它的前因後果就迅速地從腦海中抽離出來,背功好的人甚至一字不差。就好像選中電腦裡的一個文件,把它打開一樣——這是一潭死水,這是可怕的思維僵化,讓我現在想起這樣的學習方式仍不禁心有餘悸。

我害怕背題庫,不是因為背不下來,而是恐懼那些死記硬背的東西會在腦海中根深蒂固,揮之不去,成為我日後思維發散的絆腳石。有人說,不就是背點東西嘛,不至於這麼危言聳聽吧?但以我十多年的背書經歷來看,會的。我們以為自己只是在記憶答案而已,但實際上,我們是在記憶別人的思維方式,拾人牙慧而已。可我們自己的想法呢?往往就不知不覺無影無蹤了。我的思維一片荒蕪和貧瘠,平凡,不,是平庸。

田餘慶先生說,做學問,熱熱鬧鬧是第二位的,踏踏實實才是第一位的。未經深思熟慮就輕易提出自己的想法,總是企圖劍走偏鋒,與眾不同,很聰明,卻未必是一種踏實的學習方式。但無論如何,自己去看書,敢想,敢說,不拘泥於陳說,總是值得我們學習的吧。

從中學到大學,有時候班裡開討論課,總是一片令人尷尬的沉默。「沉默是源於閱讀的荒蕪」,更是源于思維的懈怠。

評論