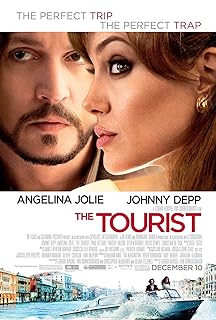

電影訊息

電影評論更多影評

2011-01-25 07:46:43

只有不把觀眾當白痴的才能拍出好電影

說到電影產業,從產量和質量這兩個方面綜合來講,能與好萊塢抗衡的就是法國電影了,再加上語言霸權之爭,導致彼此很有點「世仇」的味道。但是最近這幾年出了些個很有意思的現象:在本土沒人待見的美國小說屢次被法國電影人改編成本土票房不錯的電影,法國某些壓根不會說英語的導演和英語尚能過得去的演員紛紛腳踏兩塊市場,英語電影子度remake法語電影。

英國人改編Wild Target算是挖古墓,而美國人改編的《危情三日》和本片則都是炒新鮮冷飯——這就相當有趣了。一方面這種大方重製的態度顯示出英語世界的絕對霸氣——就不相信你們這些小語種電影能在全世界擁有多少觀眾了,我堅信只要我不主動承認除了法國佬之外根本沒人知道這是改編的。另一方面選擇了這樣兩部在法國本土並不算成績驚人的電影也彰顯了好萊塢的口味——《危》和本片雖然被法國人拍得類文藝,但本質上情節都很奇突,一波三折。

於是我們很容易理解好萊塢的商業運作模式:故事情節已經pass了法國觀眾的考驗是靠得住的,只要略改改劇本就行,找兩個大明星,儘量把場面拍大——反正按照美國人「碩大就是美」的審美原則撐死往大里做(不要說在這一點上,我朝各「大片」倒是深得好萊塢精髓),拍完了憑藉英語的優勢,全世界一扔,票房自然滾滾。

不過也就是這兩部片子出來的成效證明了一件事情:專業的電影生產流水線自然是優勢,然則電影作為一種商品,主要的目的還是投觀眾所好——尤其是類型片,所以實際上是觀眾的整體口味和欣賞水平決定了電影的樣貌。說得通俗點,就是一個地方的審美觀決定了整容產業的大方向。

《危》算是誠意之作,導演膽子小,只敢照貓畫虎,故事線和人物關係幾乎就是原樣照搬,我說編劇大人的唯一工作其實就是把法語翻譯成英語而已,這翻拍算是「翻」得徹頭徹尾,「拍」得基本很水。而本片不知道是應該看在曾經拍過《竊聽風暴》的導演von Donnersmarck的面子上說是 「藝高人膽大」呢,還是就出來的成品說是「人傻膽就壯」呢,是個畫虎不成反類犬的典型,比之《危》甚至連「誠意」二字都沒有,簡直就是一副赤裸裸來騙錢的嘴臉,讓人恨得牙癢!

本片改編自安東尼 Zimmer,中文譯名《逃之夭夭》,其實這個譯名不是很好,因為這原名很直接地向觀眾傳達了一個訊息——影片的戲肉乃在這個Zimmer身上。這種隱藏在故事背後的核心角色,很容易讓人聯想到Rebecca,原版電影也刻意營造一種希區柯克式的「普通遊客意外捲入神秘事件」的懸疑。

原版電影在一開始伴隨著女主出現的就是通過警方之口給Zimmer畫相,並且丟出了一個偽矛盾——找到並且抓住Zimmer。於是觀眾很自然地就能聯想到女主與Zimmer有關係。進而生出了「她與Zimmer到底什麼關係?火車上的男人是否Zimmer」這樣的疑問。

在這一段里,主要引導故事——或者說引導觀眾進入故事的乃是女主。直到旅館一夜之後,看到一系列驟降到男主頭上的奇異事件,觀眾已經能猜到女主在火車上向男主搭訕的動機,之前的兩個問題只剩下後一個。至此,希區柯克結構其實已經完成。

在這個部份,情節的主導權開始轉移到男主身上,觀眾的注意力完全被他的命運所牽動。而當故事層層推進,卻始終沒有Zimmer的蹤影時,其實對於第二個問題,觀眾也已經心知肚明——這時候,我們就知道Zimmer的身份並非是本片真正的懸疑,在最後一部份里要解決的矛盾其實是經由前兩段所鋪陳好的,分手的男女是否能消除彼此間的分歧而合好,這樣一個問題。

最後決定了這個問題是否能夠完滿解決的鑰匙,是在男主手中。

當影片結束後,再回想一下,其實女主剛上火車時兩人關於彼此感情狀況的描述已經告訴了我們這部電影的核心乃是感情問題,而一旦我們把注意力從美麗動人看似主動的女主身上移開,就會發現,在這一場似乎由女方主導的「引誘」戲碼當中,其實真正老神在在的乃是男主。

在原版電影當中,故事幾乎就是圍繞著這兩個主角展開,極少有背景介紹。被好萊塢看中的奇突劇情既沒有影響觀眾對全片脈絡的把握也沒耽誤觀眾理解和跟上故事情節。用簡單的方式來表現曲折的情節並且通過節奏和電影語言的幫助抓住觀眾的注意力表現深入的情感,這是法國電影的表達方式——其實現基礎是,大家要相信觀眾的智商。

好萊塢明顯對觀眾的理解能力沒有這樣的信心。於是這個原本非常清晰的感情懸疑故事被拆骨剝皮,揉巴揉巴塞進了驚險片的套路里,並且配之以俊男美女,威尼斯風景,大搖大擺地出來騙錢。

編劇非常清楚地從一開始就告訴觀眾——女主上火車的目的乃是找一個形似Zimmer的男人。目的是想叫觀眾產生以下擔憂——女主是否能成功?而當女主成功之後,觀眾就應該為男主的命運擔心——也就是步入法版鋪好的軌道。為此,編劇還很老土地專門設置了「電子香菸」這種蹩腳道具,以為觀眾在看到男主換抽真煙的時候會拍大腿露出恍然大悟的表情。

不過,編劇同學們,我們觀眾不是這樣白痴的好嗎?且不說那個假Pearce出場時間不足戲份不夠根本不能起到「轉移嫌疑」的作用,就說那些關於第三方勢力的背景介紹,那些警方內部的矛盾,與主線故事完全不相干也根本不影響情節的東插一槓西戳一棍根本只能顯示導演對於故事的駕馭無能吧。

其實導演根本也就是來騙錢+旅遊的吧。拍威尼斯的風景和女主寬衣倒是興緻勃勃,怎麼一到了該表現戲劇張力的時候就啞火?火車上的一場戲無論是台詞還是情節都寡然無味,讓人對男女主角的後續故事打不起興趣。

法國版的女主是Sophie Marceau,美國版的女主是AJ,算是各執擅場的女神極人物,論魅力美貌原本誰都不輸誰,只在這一出引誘當中,AJ完全落了下風。儘管後來編劇一再安排各眾男士對女主投以艷羨眼光,儘管AJ妝容服裝千變萬化美不勝收,儘管導演極力從各個角度展現AJ的肌膚身材,都無法挽救角色塑造上的漏洞,套句老話——美則美矣,沒有靈魂。

當然,這種「不來魂」的結果,軍功章上也難逃全片一直處在夢遊狀態的JD的一半功勞。我不知道這是不是JD演得最差的一部電影。但他從頭到尾沒有顯示出身為男主的自覺,給人感覺他好像是來客串的,好像真就是在火車上給導演抓住的遊客,以為到威尼斯一日游順便打個醬油就能領便當回家睡覺了……還是說難道脂肪也會影響演技的嗎?從剛見女主時的裝模作樣,到最後時刻的真情顯露,跟法版的Yvan Attal大叔比,這次JD是徹底杯具了。

在故事暴走的情況下,本片只有美女帥哥和風景可看。風景和美女各佔一星,打醬油的發福進行中的帥哥,看在以往的情份上我不扣你的星。導演你撈夠錢了,還是乖乖回歐洲吧,在這裡你就沒有把觀眾當白痴的習慣了吧!

評論