電影訊息

電影評論更多影評

2011-01-18 02:06:49

人生的分岔,分岔的人生

文/故城

《小徑分叉的花園》是博爾赫斯1941年出版的短片故事集的同名小說,它構造出一座時間的迷宮,是關於時間無限分岔和交叉的玄思,表達了一種超越有限線性時間的企圖,即人能否同時擁有時間的多種可能性。

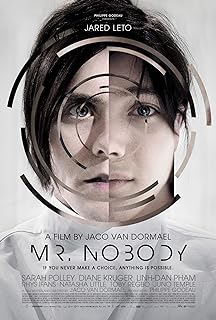

與人們通常理解的時間不同,博爾赫斯創造出了一種「時間分岔」理論。倘若時間可以像空間那樣延展,在某個節點開叉、分歧,那麼人們對於時間的選擇,就如同我們步入小徑分叉的花園,選擇了不同的路,便會來到不同的終點。這種分岔,就像電影《無姓之人》(Mr. Nobody)中那鐵軌的靠攏、交錯和分道揚鑣。火車轟鳴前進,不管是出於明確的目的,還是盲目的衝動,選擇永不停息。

一

量子力學曾孵化出多重宇宙的觀點,那是一個可能世界的無窮陣列,每一個可能世界都跟我們顯然知道的世界一樣真實。即使量子力學的叛逆者弦論,也在發展他們的多重宇宙觀。弦論將時間納人物理維度,藉助鏡像對稱性,解釋存在著與現即時空對稱的鏡像時空。

經典弦論里有一個「十度空間」的概念,除了我們熟識的三維空間和時間維度外,還有六個「蜷曲到幾乎不見」的維度,叫做卡拉比•丘「流形」。它在我們的視覺里幾乎不可見,只有弦可在普朗克大小的空間裡震盪,自由進出任一維度。實際上,我們手掌在空間輕輕一掃,不但掃過長、寬、高三個維度,還掃過時間維度,以及無數卡拉比•丘流形的六維蜷曲空間,只是我們不自知而已。

在那個不可見且不可知的卡拉比•丘時空裡,或許存在著鏡像的我們和我們的「未選之路」。就像量子物理學中經典的楊氏雙縫實驗中,單個光粒子輕巧的穿越狹縫,在觀察屏中呈現出一幅美妙的明暗相干條紋。或許我們的生命也有某種「量子相乾性」,也存在那個「鏡像的我」或「複製的我」,「他們」在另一個時空維度里繼續著我們未曾選擇的人生。

其實這點並不容易理解,即使號稱是紐約知識分子的伍迪•艾倫,也曾在其《紐約客》的專欄文章中嘲弄弦論:「也許會有人用卡拉比•丘空間理論來談論辦公室戀情」。

范多梅爾顯然比老派的伍迪•艾倫要先鋒些,他懂得用時髦的科學理論來裝潢他的影像世界,至少極力通過接受一種形而上來肯定世界的神秘感和複雜性。

《無姓之人》的種種並不隸屬於「意識迷幻」,它與《罪孽天使》、《夢之安魂曲》和《成為約翰•馬爾科維奇》在題材上是劃清界限的。後者藉助於超自然的、奇幻的或者科學幻想的假定,來設計影片的劇作框架,往往人物行為是被一種神秘力量所驅使。而本片中不斷借用大爆炸與大收縮、弦論、蝴蝶效應等科學時尚,暗示主人公尼莫的多重生命並非屬於臆想和猜測,而是一種可能的真實世界的分叉,這一切都是有根可循的。

二

根據以往的經驗,分岔的世界在數量上大都難逃「三三兩兩」。如《機遇之歌》和《蘿拉快跑》只呈現了三個分岔的世界,而《滑動門》和《一個字頭的誕生》更是少到只有兩個,很少有博爾赫斯所稱的「進一步的分岔」,因此也便沒有了更多擴散性後果。

這種對多重世界在數量上的限制,是符合心理常識的,因為只有當有限的選項和所展示的未來之間沒有深刻的本體差異,故事的講述者所精心構建的對時間、空間、視點和因果關係的控制,才可獲得觀眾在感知和認知上的贊同。

波德維爾說限制分岔路徑的分芽繁殖還有一個額外的益處,由於只開放兩三個分叉路徑,某些特定的選擇和後果,如政治的(《機遇之歌》)、犯罪的(《一個字頭的誕生》)或愛情的(《愛的時光》,馬克馬巴夫),會比其他的選擇或後果更重要,這無疑突顯了政治、犯罪和愛情等人生命題的意義,也便緩解了人們因過度繁雜的行為倫理而產生的虛無主義情緒。

而《無姓之人》顯然放棄了對分岔世界的過度修剪,容忍多重未來的不斷擴張和蔓延。

尼莫自出生開始就面臨無數的選擇,而生命最初的分岔可追溯到童年時期。9歲的尼莫必須在離異的父母之間選擇一方:選擇追上火車跟母親去加拿大,還是留在英國陪伴父親?選擇母親,他在今後的人生道路上會遇到安娜,而選擇父親則可能遇到愛麗絲或吉娜,自此,人生開始分叉,並被不可逆轉的時間列車劫持而去。

跟隨母親,尼莫的人生在16歲再次分岔:拒絕湖邊安娜的游泳邀請,34歲時兩人紐約邂逅,安娜已為人婦,匆匆話別,永無交集;接受邀請,兩人鍾情彼此,雙雙墜入情網,人生又開始第三次分岔,要嘛成年後兩人如期結婚成家,於34歲尼莫發生車禍溺水而死,要嘛彼此分離,因父母干涉不再聯絡,於34歲紐約邂逅,安娜在紙條上留下聯繫方式,但因突如其來的大雨,兩人再次錯過,永無交集。

而跟隨父親,16歲的尼莫遇到愛麗絲,許下死後帶她骨灰去火星的誓言,然而愛麗絲卻鍾情別人。自此人生再次分岔:尼莫由於過於傷心,駕駛摩托車時慘遇車禍,變成植物人,只能在腦海中構想那場火星之旅,在宇宙飛船上偶遇安娜,但突如其來的隕石摧毀了飛船;傷心欲絕的尼莫決心與第一個和自己跳舞的亞裔女孩吉娜結婚,他雖對事業有執著的追求,但卻是徹頭徹尾的悲觀主義者,他喪失使命感,將命運的選擇交給硬幣的「正」「反」,於34歲死於一場意外的仇殺(在浴缸里);尼莫的真誠打動了愛麗絲,兩人順利結合,但故事又第三次分岔,要嘛結婚當天愛麗絲死於油罐車爆炸,要嘛若干年後愛麗絲患上抑鬱症,離家出走,而尼莫成為劇作家,死於一次意外的洪水。

我們不難發現,即使范多梅爾在敘事技巧上頻繁使用「慢動作」、「閃回」和「跳接」等MTV風格手法,但影片的敘事樣式依然是線性的,至少在每個分岔節點之前,它堅守一條嚴格的因果線,強調單一的關鍵事件的後續影響,而不是每一個時刻都蘊含著無數的未來。

三

影片中不僅存在人生的分岔,還展現出「分岔之分岔」的套層關係,於是每打開一個新的分岔,都必須面臨一個回溯性的問題,即如何從後來的某個節點回送到另一個選擇的時刻。《機遇之歌》里,主人公是通過三場追趕火車的「重放」來標記分岔的節點,而《滑動門》則選擇「倒放」以回到過去的某個時間節點。

《無姓之人》的高明之處在於,范多梅爾安排了一個118歲高齡的老人,將多重人生用記憶碎片的方式重新排列組合,巧妙的消解了觀眾想要看到理想的回溯性的主觀訴求。於是,「重放」、「倒放」,甚至「不放」都可以隨意用於各個節點,觀眾有時會感到突兀不解,但仍能對導演的處理方式保持一定的寬容。

當然,為了保證觀眾對那些迥然不同的多重未來具有更多的認知連貫性,范多梅爾有效的限定了主人公周圍的人物和場景。比如影片的所有分岔的人生中,主要人物只有尼莫、他的父母和他的「三任妻子」,他們的分離、生死任意組合,便構成主人公尼莫分岔的人生。

更為奇妙的是各個人物之間還存在某種難以訴說的心靈感應,比如在尼莫與愛麗絲的婚姻中,尼莫拉開窗簾,睡意朦朧的愛麗絲說:「陽光太刺眼」,而尼莫與吉娜的婚姻中,游泳池旁的吉娜告訴尼莫,她要回屋,因為「陽光太刺眼」。再比如,尼莫與安娜的婚姻中,尼莫死於溺水,在與吉娜的婚姻中,他在浴缸里幾近窒息,剛探出頭便因飛來子彈丟了性命,而在與愛麗絲的婚姻中更是死於一場莫名其妙的洪水。水似乎是預示人物生死的密碼,它為三段鬆散的時空提供了因果關聯和時間紐帶。也正是這種「感應」的存在,讓觀眾有理由相信這些分岔的人生是並行的,是存在於多重宇宙的不同維度的。

這類感應在《滑動門》中也有體現,海倫在跟她的朋友走在河邊時,突然冒出一句:「真是古怪,我知道這裡本來應該有一場賽艇比賽。」她突然感應到另一個空間的喧鬧歡呼,而此刻眼前的湖面卻是寂靜肅然。

上述感應是基於心理學中「首因效應」的,往往首先陳述的情境會成為其他情境的基準點,那些情境會在後續的版本中被重複、改變、省略以及否定。比如《機遇之歌》中魏特克在第二和第三個版本中的政治選擇,是建立在對第一個版本中選擇的「否定」和「否定之否定」的基礎上的。

《無姓之人》中,尼莫與安娜的婚姻中尼莫死於溺水,而第二個版本中尼莫是從溺水的威脅中掙扎出來,當觀眾以為他會因此逃出首個版本的夢魘時,子彈穿過額頭,生命終結。而第三個版本中,尼莫既沒有開車外出,又沒有出外旅行,而是選擇被動的待在家裡,按理說已失掉車禍溺水和浴缸遭槍擊的可能,然而,一場毫無徵兆的洪水突如其來,將生命仍舊熄滅在首個版本中的溺水之中了。

在以往的電影中,這種感應也會引起「近因效應」,即分叉路徑的主人公會繼承之前路徑的經驗和教訓。如《一個字頭的誕生中》中第一個版本的黃阿狗(劉青雲)死去時雙目圓睜,那些經歷的種種似乎能穿越瞳孔,告誡第二個版本中的另一個他,於是當第二個版本黃阿狗一出場,觀眾看到的是一個冷靜、老辣和無所不能的黑幫老大。波德維爾說,情節設計通過排序、遲滯以及視點切換對特定未來進行傾斜性處理,從而某些選擇獲得比其他選擇更優越的待遇。這大概是平行宇宙故事的超自然與時間旅行版本的殘餘。

但在《無姓之人》中幾乎找尋不到這種「近因效應」,所有選擇的結果都獲得在機率上和道德上的平等。即使有所傾斜,也僅存在於情感層面,比如在尼莫與愛麗絲的愛情那裡,與安娜的兩情相悅是故事的基準,而在與吉娜的愛情那裡,對愛麗絲毫無保留的愛成為故事的基準,最終的結局總是現實偏離基準,現實與理想的分岔。

四

范多梅爾在影片開頭重現了經典的「信鴿迷信」實驗。在「斯金納箱」中,鴿子每隔固定時間獲得食物,它便誤以為獲取食物是因為其間自己的某個行為所引起的,比如揮動翅膀,於是它便會重複這個行為以保證自己能定時獲得食物。然而,揮動翅膀與揮動翅膀是非關聯性事件,並不存在邏輯上的因果關係,然而鴿子卻斷定了兩者的必然聯繫,並在一次次的揮動翅膀過程中印證和強化這條因果鏈。

「信鴿迷信」里包含了一種將偶然事件歸為必然的內在衝動,但這一點並不侷限於信鴿。就像我們有時也會情不自禁的將某些神秘難測的事件歸結為冥冥中的命運,篤信偶然性里蘊含著無窮的必然性。這種後驗式邏輯在《無姓之人》中被導演玩弄於股掌之間,人生、人生的分岔和分岔的人生,將人這個作為存在主體的偶然性一一呈現出來,於是生命、愛情和人生的必然性(意義)便在時間的長河中被無情消解了。

物理學家波爾曾說:「所謂意義,只能產生在比較中,可我們能把人的存在與什麼相比較呢?」《無姓之人》提供了一種變相的比較方法,但在對「人之意義」的探索中依然毫無作為,因為當那些分岔的人生被授予一種合法性,並和我們的人生獲得同等的待遇時,人的存在也便失去了那個被我們賦予無限意義的意義。

影片中當老人的生命消耗殆盡時,范多梅爾撥動時間指針逆時針轉動,生命由死至生,獲得了另一種輪迴。

記得《時間之箭》中,馬丁•艾米斯曾做過同樣「調皮」的舉動,他人為的將時間箭頭掉轉方向,於是時間的連續性和線性流動獲得了一種反向的可能。小說中敘述者說:「一切都變得越來越年輕,這個世界什麼時候會變得有意義呢?」而《無姓之人》中,范多梅爾拿起了艾米斯的「時間之箭」,射落終極意義的現代性大旗,一切對生命的拯救或贖罪在時間的倒退中被消解,生命獲得了一種戲謔的逆向退化。

《無姓之人》並不完美,它仍然受制於某些無意識的心理定勢,用衰老、死亡、遺忘和消失作為「虛無」的稱謂變形來凸顯人的存在之基本困境,敘述主體也遠沒有超出有/無、我/他、輕/重、時間/空間的介面,然而它卻謙卑的用「或許」的語氣(或許存在這樣一個人生的分岔或分岔的人生)承認世界的偶然性、多樣性和不確定性,告訴我們那些「存在的不可承受之輕」或許並非是不可承受的,至少在另一個可能的世界,還有一個「我」,背負著我們的重和我們的輕。

2010-10-21 0:50

《看電影》11月下

評論