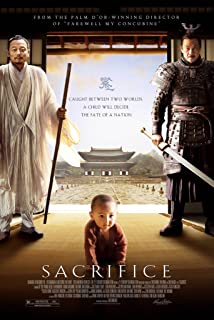

電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-05 21:57:26

《趙氏孤兒》:民做了士該做的事

即便從《史記·趙世家》算起,趙氏孤兒的故事也已在中國流傳了兩千餘年。一個情節並不復雜的故事鋪展於歷史的長河中如此之久,能夠與各個時代的人產生精神共鳴而不衰竭,它便不再是一個簡單的故事,而成為文化的一個母題。在這一母題上承載著複雜而連續的價值象徵,每個時代對這一故事的不同改寫則反映出這套價值象徵是如何在不同的社會經濟條件下發生變異的。

《史記》中記載的故事充滿了政治鬥爭的險惡和個人智慧狡黠的光芒,這與「春秋無義戰」的時代氛圍是相契合的;待到元代紀君祥的的雜劇《冤報冤趙氏孤兒》,程嬰的身份由門客變為民間醫生,同時情節也更為離奇曲折,這是元雜劇更為貼近市民心理的情感取向的反映;當這個著名的中國悲劇被伏爾泰介紹到法國時,儼然成了「透過劇中幾個中國人的嘴巴向歐洲人宣揚啟蒙時代的精神。」而根據趙氏孤兒改編的兩個當代話劇中,復仇的主題都被有意淡化(甚至放棄),被強化的是個人在政治鬥爭和命運漩渦中的無奈這一具有現代人性論高度的主題。

把趙氏孤兒拍成電影,當然也意味著對這種原型故事的改寫。為了與現代觀眾達成心理默契,電影必然會在這個故事中加入當代觀眾感興趣並能夠理解的價值和情感。同時,商業電影的市場化運作方式、電影媒介本身的特性以及導演個人的趣味和藝術追求也會對這種改寫產生影響。放眼望去,中國導演中無論就文化修養還是藝術水準而言,最有可能用電影對趙氏孤兒完成文化改寫的,非陳凱歌莫屬。也正是因此,普通觀眾和文化人士都對這部電影充滿了期待,因為它是有可能釀成一起文化事件的。

改寫的第一步是對依附在趙氏孤兒這個故事之上的原有價值系統的解構。從《史記》中、從元雜劇里,從程嬰這個人物身上陳凱歌看到了什麼?他是一位大忠大義之士,或者換現在的話來說,他是一名英雄。忠是臣對君、仆對主之間的一種關係,而義則是人與人之間超越階級關係主動建立的一種情感契約,但無論是忠還是義,放到故事發生的歷史背景中,都是貴族的道德,唯有士才有可能捨身取義,這與民是不相幹的。陳凱歌對忠義的解構和重建帶著他濃厚的個人色彩。經歷過文革,不斷聲稱自己的「青春被政治綁架」的陳凱歌必然對「忠」有著深刻的個人理解和揪心之痛。對他而言,忠除了是對領袖的無條件服從,還意味著一種刻板的成見,意味著完全接受的被動性。而對於英雄,陳凱歌那一代人所受的教育中只知道一種英雄:一種高、大、全,為了集體利益可以完全犧牲自己的英雄。西方式的悲劇英雄始終是他的文化基因中完全陌生的東西。於是這兩者,便成了青春期過後重新接受啟蒙的陳凱歌極力要消除的價值。如果說《孩子王》的結尾,鄉村教師叮囑學生王福的話「永遠不要抄書」是對「忠」的否定的話,《刺秦》中則以來到秦王宮殿的荊軻突然講起方言,變成一個小醜的方式展示了歷史英雄猥瑣的一面。所以,到《趙氏孤兒》里,陳凱歌的程嬰延續了元雜劇中的身份,不是必須對主上「盡忠」的家臣,而是一名原本可以置身事外的江湖醫生,是一介草民。整部《趙氏孤兒》,用陳凱歌自己的話來說,可以歸納為「民幹了士該幹的事」。並且,這個民不是像士一樣出於某種信念去主動犧牲,而是當命運把他捲入到這個漩渦中來時,在甦醒的人性面前,幾乎被動地完成了他的義舉。當莊姬「託孤」之時,程嬰並非不怕,是對趙孤的同情使他選擇了冒險;當屠岸賈全城「搜孤」時,程嬰也像所有的父母一樣首先想到的是救自己的孩子,是程妻無意間的舉動導致了最後的犧牲;之後在公孫府上,當藏在隔牆中的妻兒被發現時,程嬰才真正地面對一種道德決斷:是犧牲自己家的孩子還是讓一百多嬰兒遭受屠戮?這時,他「草根地」意識到這就是他的命,接著他做出了對得起他人性的選擇。所以,陳凱歌的程嬰不是任何傳統意義上的英雄,他不是為了忠與義去選擇犧牲,他是最真實意義上的普通人(民),但這普通人卻幹了英雄才能幹的事。

現在的時代既不是英雄輩出的時代,也不是殷切期盼英雄橫空出世的時代,大多數人對真正天資稟賦超群之人懷著本能的戒備之心。好萊塢的策略是讓一個個平庸之輩鬼使神差地成為超級英雄,使人人都過把英雄癮。而反對英雄的最好策略之一就是抬出一種普遍的人性來:只要想想英雄也和最普通的庸人一樣具有一種共同的人性,那英雄也便沒有什麼了不起了。《趙氏孤兒》前半部份對程嬰人性的挖掘是非常成功的,但並不代表電影處理任何情感和現實問題時抬出人性就都是合理的。實際上,由於過於頻繁地祭出人性這面大旗,電影在人物關係和情感方面始終處於失控的狀態。

電影剛開始,便在幾位人物的處理上讓人出乎預料。一是晉靈君竟如此之蠢。儘管《左傳》有「晉靈君不君」的記載,但電影中的晉靈君不僅完全不懂為君之道,而且缺乏任何貴族教育的修養,智商也顯然在常人以下,似乎活該淪為政治鬥爭的犧牲品。二是趙盾父子居然如此飛揚跋扈,不可一世,他們的被滅門倒是應了「做人不能太囂張」的江湖道理。如果也按照史實記載的話,孔子倒是稱讚過趙盾:「趙宣子,古之良大夫也」。之後隨著故事的發展,觀眾便將領悟到這樣的人物處理是為了給屠岸賈的弒君與滅門行動提供某種合理解釋。如果一部電影不需要英雄,那它同樣也不需要真正的惡人,因為過於極端的惡也是讓普遍人性感到尷尬的東西。屠岸賈並非真正十惡不赦的壞蛋,陳凱歌顯然想在普遍人性的高度下賦予這個人物複雜的矛盾性,但在效果上,並沒有前半部份對程嬰的刻畫成功。擺在觀眾面前的,是一個被各種前後不一致和莫名其妙舉動撕碎的人。電影前半部份中這個人物誅殺趙氏親族的冷血、揮刀劈向韓厥面部的兇狠以及摔死程嬰兒子時的陰毒到電影后半部份完全消失了,在繼子面前,他成了一位慈父,一個讓人尊敬的長者,一個快樂地享受著天倫時光的老人。

由於一味地堆積人性的複雜性,電影的編劇過程出現了太多的硬傷,許多人物的行動缺乏前後一致,且充滿扭捏之感。在「搜孤」、「救孤」階段,電影花費了太多的時間讓屠岸賈去區分哪個才是真正的趙氏孤兒,幾經曲折之後,屠岸賈仍舊搖移不定,當終於確定並摔死趙孤後,導演以為觀眾搞清楚了,實際上觀眾卻覺得導演自己搞糊塗了。因為,只要觀眾不是蒼白的人性面前已經喪失了任何歷史常識,他們也會明白對於那個時候的人性來說,殺一個與殺兩個、甚至殺一百個之間是沒有區別的。在各種古代文明中,都曾出現過出於政治或宗教的目的大規模屠殺嬰兒的事。所以,表現普遍人性是可以的,但卻不應該抹殺人性標準的歷史差別。

電影中的韓厥也是一個莫名其妙的人物。陳凱歌無法讓他像在元雜劇中那樣作為一名英雄及早死去,同時又要為黃曉明預留戲份和表演空間,最終,韓厥在幾經轉折之後,終於淪為一個打醬油的角色。更大的問題出現在電影后半部份(既完成救孤行動後)對程嬰這一重要人物進一步刻畫上。陳凱歌說的好:「在沒有任何危險的前提下,救一個孩子,常人也能做到。可是程嬰15年撫養孩子報仇,未必人人都能做。」對一部電影來說也是這樣,能在一次戲劇高潮行動中把程嬰的人性刻畫出來固然重要,但更重要的是在之後日常化的生活過程中,使這種人性保持一貫性並更為豐滿。程嬰在電影的後半部份彷彿死了,他由於缺乏真實的行動動機已經淪為行屍走肉,他最大的失敗則體現在對趙孤的教育上。陳凱歌也許沒有注意到他對元雜劇劇本的微小改動將會使故事的情節結構完全散架。被屠岸賈殺死妻子的程嬰不可能再攜趙孤改姓投到前者門下,屠岸賈也不可能收留他,這不是反人性,而是違背人之常情。同樣,因「救孤」行動而人性豐滿起來的程嬰口口聲聲說要讓長大後的程嬰站到屠岸賈面前,說出他是誰,這一意在使屠岸的一生淪為笑柄的舉動充滿了深切的仇恨,但對於「被認賊作父」的趙孤來說,這種由別人安排的命運不僅是不公平的,而且走到了任何普遍人性的反面。由於其間的倫理關係沒有釐清,《趙氏孤兒》在後半段迅速地淪為一出鬧劇,對趙孤的養育過程儼然成了兩位「離異」的父親對兒子監護權的爭奪戰,一方心懷不軌地討好兒子,卻又不敢對他明言,只是暗暗希望終有一天兒子能陰人家一著,以泄自己心頭之恨;另一方則一邊對養子愛護有加,一邊人格分裂般地向他灌輸虛無主義教育,讓他「什麼也不要相信。」而韓厥的身份則像一位「第三者」,一遍攛掇程嬰把兒子完全奪過來,一邊致力於把「原配」那方徹底整死。

無論陳凱歌把普遍人性提到多高的位置,只要他沒有完全解構復仇行動,《趙氏孤兒》便不可避免地會展現不同的人性之間的對抗與衝突,將暗示某些矛盾是不可化解的,是超乎人性原則之上的。只是,經由「養孤」過程一番無厘頭的胡鬧,當真正的復仇來臨的時候,這一原本應帶著血腥和救贖感的行動已經失卻了力量。屠岸賈往程嬰身體輕輕地一刺,趙孤再往屠岸賈身體輕輕地一刺,復仇便告完成了,這不是儀式,而更像是過家家,它帶來的也不是救贖和重生,而是讓人因終於可以不再糾結而長舒一口氣。

從《梅蘭芳》到《趙氏孤兒》,陳凱歌這兩年的電影都呈現出虎頭蛇尾、藝術與商業彼此割裂的特點。《梅蘭芳》的第一段,說好的人太多,可見他拍《霸王別姬》時的功力並未消退。《趙氏孤兒》同樣是如此,一場宮廷喋血政變,拍得驚奇突兀卻有條不紊,讓人想起他狀態最好的時候。兩部電影中,陳凱歌似乎都在開頭過一把藝術的癮,把自己想表達的都表達了,之後便按商業的路子來,劇情、人物、情感各方面經不起推敲的地方全冒了出來。《趙氏孤兒》中對程嬰成功刻畫的部份也是陳凱歌從菁英意識的角度對於人性展開的思考,就商業電影而論,陳凱歌並未能夠放下身段與大眾心理真正打成一片。而讓他完全從娛樂大眾的角度(像張藝謀那樣)拍一部純粹的商業電影,他也未必樂意。

如果說民做了士該做的事暗示了群眾與菁英之間確實存在著人性溝通的通道,那麼接下來的邏輯未必就是在普遍人性的要求下完全抹除兩者之間的差別,或者像陳凱歌那樣隨意地從上半部藝術過渡到下半部商業,而是儘可能地釐清各自的興趣和責任範圍,以謀求更深層次的結合與合作。 舉報

評論