電影訊息

電影評論更多影評

2010-11-30 07:04:32

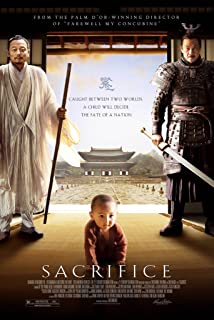

趙氏孤兒:時代不再了,也再沒有《霸王別姬》了

《趙氏孤兒》第一次媒體見面會上,陳凱歌說:「自從《無極》後,我面對批評的態度是,照單全收。」那日,底下坐了黑壓壓的一排記者,大家其實都想到起了《無極》:古裝片,大製作,《趙氏孤兒》會不會和《一個饅頭引發的血案》一樣成為陳凱歌的滑鐵盧?誰也不敢開這個頭,掃了導演的雅興,倒是陳凱歌自己先說了,這是聰明的一招。

其實陳凱歌有點多慮了。《無極》是他創作生涯中的低谷,不可能再差了。那個年代,他昏了頭,一門心思往大製作上奔,忘了自己安身立命的本錢。《趙氏孤兒》沒有那麼差,至少在前一個小時內足以證明他還是中國最牛導演。最初重要人物的出場,寥寥幾筆,性格躍然紙上;那場血雨腥風的宮廷爭鬥也拍得極為精彩,最後趙家的滅門慘案把整個氣氛推上了高潮。

不過前一個小時的戲也是各類版本史料呈現最足的。陳凱歌功課做的好,消化能力也強。無論是從剪輯節奏還是各項指標的把握,他拿捏的極為精準到位。

PS,我不得不說,范冰冰還是美死了。雖然只有不到十場戲,但那張臉一露面就驚艷動人。尤其是大螢幕上看,五官精緻。相較下,扮演葛優媳婦的海清真像一個大媽。奇怪的是,私下看,范冰冰很一般,還有點胖。看來她真的天生適合大螢幕。

到了電影后一個小時,怎麼形容呢?就像一場狂風大作後只下了星星點的下雨。各種不給力。陳凱歌在媒體見面會上曾說過,他做了一些改變,要用現代人的思維方式去解讀程嬰和趙氏孤兒的關係。比如,為什麼程嬰要用自己的孩子換他人的兒子,這是不是有點太殘忍?古人講究的」義「字當先,在現代社會裡,是否還能成立?

顯然,陳凱歌沒有很好的回答這個問題。其實解讀並沒有錯。無論京劇版本,還是元曲版本,趙家滅門慘案發生前,故事的脈絡幾乎一樣的;滅門慘案發生後,各個時期的創作者都做了相應程度的改編。比如有的版本是程嬰帶著孤兒逃到深山,有的則是程嬰和孤兒歸入屠岸賈門下……

當然,任何版本都是可行的,但如何解讀的通順就成了大問題。在電影上映前,如果我沒理解錯誤的話,陳凱歌的剖析是:程嬰只是一個小人物,無疑捲入爭鬥,只是陰差陽錯被迫成為了「忠義之士」。在撫養孤兒的15年中,他希望用愛化解仇恨。

可是,電影的後一個小時所著力描寫的程嬰和孤兒的關係中,觀眾看到的卻是另一番狀況。在此不劇透。反正故事的主線變了味道,各種莫名其妙和不知所云。

PS:葛優演的沒有問題,王學圻再次證明了精湛演技,到是黃曉明在復仇的三角關係中顯得最弱。他真的不適合演這類戲。每次他出場,明顯接不住戲。做一個比喻,他的演技就好似和武林高手對打,人家是出拳於無影中,他虛張聲勢,拳拳不在點上。

於是,《趙氏孤兒》和《梅蘭芳》一樣落了個「虎頭蛇尾」的評價。如果說,《梅蘭芳》最後的倉促有各種難以言喻的現實理由,那《趙氏孤兒》後半程的蒼白和無力就是創作者本身的問題了。

其實,我一直在想,這不是陳凱歌的問題。看《趙氏孤兒》前,我特地翻出三聯做的那期《凱歌老了:一個人與一個時代》。那是意氣風發的80年代末90年代初,中國第五代導演的黃金時期。從禁錮的體制內解放後,藝術的創作力如井噴般奔湧,《黃土地》《紅高粱》哪一部電影不是經典?

難怪人們總愛問:」為什麼陳凱歌再也拍不出《霸王別姬》?是那個時代造就了《霸王別姬》。時代不再了,《霸王別姬》也就沒了。

在中國電影票房一路高漲的當下,中國電影卻再也沒有曠世精品了——這是一個莫大的諷刺。你可以說是電影變得商業化了,也可以說是電影人不思進取了。但很少有人去反思是電影的創作能力在急速退化。每一個電影的黃金年代,背後都有一批優秀的編劇在支持,而編劇的工作即等同於創造——請讓我們看清一個現實:今年的魯迅文學獎頒布後,罵聲一片。當人們不再相信任何國家文學獎項時,還有哪部小說能成為時代精品呢?

8月採訪張藝謀時,他談了自己無奈。不是他不想拍戲,而是真的沒有好本子。所以這幾年,他的作品都是改編而來。從《三槍》到《山楂樹之戀》。

陳凱歌沒能成功的改編《趙氏孤兒》的後半部——他大可不必自責,一個人是無法脫離時代和他所處的制度去幹做事情的。就算你的品質在好,能力再強,都不重要,你的成功與否一定取決於制度空間的大小。

其實,在三部賀歲大片中,我到最期待《非誠勿擾2》,王朔出山,不知道他還是不是那個飛揚跋扈目空一切的北京頑主,亦或是變成了個謹小慎微,無功無過的中年怪叔叔?

我又想起了去年華表獎上陳凱歌和馮小剛同獲最佳導演獎。馮小剛絮絮叨叨,語無倫次,一一感謝了諸多兄弟;陳凱歌從容不迫,字字珠璣,看似跑題的講起了國家山河和命運。

這一幕,是中國兩個最知名導演的典型寫照。

時至今日,陳凱歌一定還是那個少年凱歌,他的氣節,野心,情懷和對電影的無限熱愛沒有隨著時代的變遷而削弱,正如他說的,他對那些對歷史人心起推動作用的人和故事,始終關注,且心存敬佩。在大時代的洪流中,他讓我們看到了一個導演對生命個體的尊重,對在體制下被異化的人們發出的反抗的讚揚。

陳凱歌的情懷始終是美的。只是時代,沒有給予他合適的講故事的方法。這,也是我們的悲哀。

舉報

評論