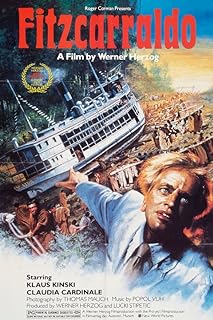

電影訊息

陸上行舟--Fitzcarraldo

編劇: 韋納荷索

演員: 克勞金斯基 Jose Lewgoy Miguel Angel Fuentes Paul Hittscher Huerequeque Enrique Bohorquez

陆上行舟/菲茨卡拉多/陆上行舟

導演: 韋納荷索編劇: 韋納荷索

演員: 克勞金斯基 Jose Lewgoy Miguel Angel Fuentes Paul Hittscher Huerequeque Enrique Bohorquez

電影評論更多影評

2010-11-29 15:21:00

南美史前史的最後一部,但絕不是百年孤獨的結局

從某種程度上,《陸上行舟》完全可以看作是霍爾佐格《阿基爾,上帝的憤怒》(1972)的續集。當阿基爾最後和一群猴子一起孤獨的死去,經過幾百年時間,南美大陸幾乎已被歐洲殖民者完全佔有和開拓。所剩之處寥寥無幾,神秘面紗漸漸揭開,土著印第安人也退入更深的叢林腹地。當既得利益者開始趨於保守時,新的探險也就再次開始了。阿基爾復活後就是菲茲卡拉多,他和一群流浪兒和一隻豬在一起。從本質上講,這兩部影片表現的瘋狂,強力意志,趨近於幻想的理想,其核心是一致的。只是一個碰巧實現了,而另一個永遠死在那裡。

從阿基爾的冒險到菲茲卡拉多的冒險,其中瘋狂的也是一脈相承的。也只是有的實現了,有的沒有實現。而整個瘋狂史,正好構成了另一版本的《百年孤獨》。把這三個東西合在一起看,也許會更有意思。

說這是一部表現理想主義的影片,倒不如說它是描述理想由狂妄走向幻滅再僥倖成功後走向虛無的一個過程。或許只有那個主人公自己明白,他是如何發現這夢幻背後的寂靜的。當眾人都害怕那寂靜時,只有這種極度自大超越於道德之外的狂徒才會迎難而上。在《阿基爾,上帝的憤怒》裡,人們說大屠殺之前有一種寂靜能把人逼瘋。而對一個瘋子而言,那種寂靜才是他要找的地方——他要去完成上帝未完成的造化。阿基爾說,他將和他的女兒結婚,建立一個有史以來最純種的王朝。而在《陸上行舟》,菲茲卡拉多要建立的可能是南美最大的歌劇院。武力征服和血統已不再重要,取而代之的是文化,而且是非基督教的歌劇。他到底有多愛那個情人,這在影片中也顯得毫不重要。最後他的情人只在人群中出現了一個「中景」,而只有他一個人在船上的特寫。儘管有卡魯索,有歌劇,恐怕那一刻他想的要更為複雜。

他對不懂歌劇的豬講過一個故事:說是第一個看見尼加拉瓜大瀑布的白人回來告訴他的同伴,瀑布有多大,他的同伴都不相信,問他「你有什麼證據證明?」他只說「我看見了」。我看見了,這就是唯一的證明。而正是在這裡,菲茲卡拉多的狂妄得到了平息。在僥倖回來之後,他已經不再執著於開發橡膠園,賺錢建歌劇院的狂想了。他只是把歌劇團請到了船上,讓他們在船上演唱。他發現他最真實需要的其實只是一種「看見」,他希望回來之後,告訴人們「他看見了」。而且除了說「看見」,他無法用其他東西來證明。很多東西他是無力的,無論他怎麼瘋狂。如阿基爾,不成功,便是死(不是成仁);如菲茲卡拉多,既成功,也不成仁。換句話說,那不如說是對自我的一種超越和再創造,而這之後就是虛無。(藝術或許是這虛無的唯一消遣)人完成它自己,而那上帝未完成的造化之地,在人走之後,上帝會回來繼續完成。

在這兩部片子中還有一個值得玩味的地方,就是文明和野蠻的衝突以及文明人和印第安人的不同表現(權且不管這種描述對印第安人是否公正)。在《阿基爾,上帝的憤怒》中,印第安人為了把殖民者引入圈套編造了一個「黃金陸地」的傳說。最後殖民者果真在利益的驅使下走進圈套,全部死光。印第安人像徵性地贏了。而在阿基爾到菲茲卡拉多的幾百年間,西方通過理性主義和科學進入了工業文明(文明翻倍),而印第安人在擠壓和掠奪下仍然原封不動(他們的後代或者成了基督徒,或者躲進了更深的叢林——野蠻加倍)。這時,出現了一個「白色神器」的傳說(這個傳說的來源頗為不明),一方面印第安人篤信這個傳說,而另一方面菲茲卡拉多認為他們可以利用這個傳說。最後,印第安人再次象徵性地贏了:他們幫助菲茲卡拉多把船拖過山,並順利將船放入激流,以此平息激流中的鬼魂。然後,菲茲卡拉多之後的殖民者再來佔領和掠奪這最後的無主之地。整個南美大陸的土著史就此結束,印第安人徹底滅絕。

(說到這裡,想起幾部片子的結局都是驚人的相似,依順序排列是梅爾吉布森的《瑪雅啟示錄》(可看作歐洲人第一次來到南美大陸),接著《阿基爾,上帝的憤怒》(歐洲人開始掠奪)然後是佩雷拉德桑托斯的《美味法國人的詛咒》(殖民者開始互相爭奪,鼓動土著部落戰爭),最後是這部《陸上行舟》(也即殖民的終結,宗主國已開始衰落,新的國家開始形成),或可謂南美史前史四部曲也)但上帝還不會出現,因為人類的瘋狂史還沒有終結。在這裡,只是菲茲卡拉多這個人的完成,也是霍爾佐格這部電影的完成。 舉報

評論