電影訊息

電影評論更多影評

2010-11-25 20:35:15

《趙氏孤兒》:二流時代裡的一流電影

在即將到來的賀歲檔大戰中,我最期待的影片就是陳凱歌導演的《趙氏孤兒》和姜文導演的《讓子彈飛》。在中國電影經歷了最近兩年毫無底線的試探之後,對任何能守住底線的國產影片我都會覺得算是一份驚喜。而這兩部電影,則可能讓我們重溫一下什麼是「好電影」。

雖然我看的版本還只是特效未完成的內容定剪版,但對於這樣一個故事而言,特效環節都只是最後成片的修飾,已經不會影響電影的本質了。就已經完成呈現的電影本體而言,陳凱歌導演的《趙氏孤兒》是一部通常意義上的「好電影」。

正如陳凱歌導演的上一部影片《梅蘭芳》是2008年最好的國產電影,《趙氏孤兒》仍然會是本年度國產電影中最好的之一。(我熱切地盼望《讓子彈飛》會是另一部「最好的之一」。)

(看了《讓子彈飛》……很不幸,《趙氏孤兒》的「之一」沒了。因為,《讓子彈飛》絕對是本年度最好,沒有之一!哈哈哈哈……)

(關於《梅蘭芳》,這部電影已經過去兩年了,它的好壞現在是可以看得更清楚一些了。如果有人堅持認為這是一部爛片,那大家對電影的標準就真的差的太遠了,也就沒了討論的基礎。)

儘管《趙氏孤兒》這部電影可能還會在故事主題和意義方面有著一些爭議,但在,它所堅持、尊重並最終在電影中得以呈現出來的那些方面,已經足以讓它在這個二流時代里成為一部好電影。

對於陳凱歌的電影來說,討論其電影技法是沒有必要的,因為他的電影在這方面都是國內一流水準的。而超越了這個層面的東西,才是我們要討論的。

(「趙氏孤兒」這個故事基本沒有「被劇透」的可能,除非你真的對這個故事一無所知。所以下面對劇情的討論有點肆無忌憚了。)

從《左傳》、《史記》,再到元代紀君祥所作雜劇《冤報冤趙氏孤兒》,「趙氏孤兒」這個故事經過不斷演繹之後,已經成為了一個經典敘事。其基本故事框架都是奸臣屠岸賈將趙氏全族滅門,趙家門客公孫杵臼和程嬰臨危救孤,程嬰以親生兒子和好友公孫杵臼的性命為代價,換得屠岸賈信任,並帶著趙氏孤兒投入屠岸賈門下,忍辱負重,撫養趙氏孤兒長大成人,滅掉權臣屠岸賈,最後趙氏孤兒終於報仇雪恨。

這樣一個以「復仇」為主題的故事被改編成電影后,大家通常會認為這會是一個歷史題材的影片。但《趙氏孤兒》這部電影卻恰恰刻意模糊了故事的歷史背景。除了在影片開頭有一個簡略的說明性字幕,交代了「晉國」這樣一個模糊的歷史背景外,全片基本上不再糾結於真實的歷史,而是想努力講述一個對當下時代有所發問的故事。

對於《趙氏孤兒》這部電影來說,它在故事層面基本延續了經典敘事的框架,但在兩個重要細節上做出了不同的改編。一是用合乎現代觀眾口味的方式,解釋了程嬰為何會用親生兒子替換趙氏孤兒,從而確立了影片的基本視角;二是對「復仇」的主題進行了重新解讀。

這種對經典敘事的重構,加上影片對歷史背景的刻意模糊,其實體現出了陳凱歌導演試圖借經典故事傳達自我心聲的敘事意圖。如果說《梅蘭芳》這部電影因為受制於諸多現實因素的約束,從而無法淋漓盡致地表達他對自己的反思和對梅蘭芳這個人物的態度,那麼在《趙氏孤兒》這部電影中,陳凱歌導演終於可以相對完整地進行一次自我心聲的袒露。

程嬰為什麼會做出這種自我犧牲?他的犧牲換來的是什麼?如何回答這兩個問題,可能會是《趙氏孤兒》這部電影在當下電影市場上能夠得到認可的關鍵,也是導演陳凱歌所一直強調的「對時代發問」的主旨所在。

在傳統故事中,程嬰之所以用自己的親生兒子掉包趙氏孤兒,是因為程嬰是趙家的門客或好友。在傳統價值觀中,程嬰基於「忠義」的判斷,做出這個選擇雖然可能艱難但並非不可理解。但將這樣的一個故事放在當下,這個故事的基礎就開始變得可疑起來。對於大多數現代觀眾而言,這樣一個主動的選擇甚至是完全不可信的。如果從一開始就無法說服觀眾,這部電影就有隨時崩塌的危險。

在陳凱歌的《趙氏孤兒》中,程嬰的身份發生了一個細微的變化,他不再是趙氏的門客,也和趙氏沒有直接的聯繫,而是變成了一個無意中捲入大事件的市井郎中,只是出於善良的性格而在最不恰當的時機出現在了趙家,結果直接掉進了漩渦的中心。

影片花費了相當篇幅,來刻畫和鋪墊程嬰這樣一個小人物的心理動機變化過程,從一開始的善良、懦弱,到程嬰面對抉擇時的猶豫和掙扎,最後演變成面對命運的無奈和悲苦,影片通過一系列小事件的設計,將「掉包計」這個關鍵轉折點,經過精密的推算之後,變成了一個命運之中的無奈選擇。

相比傳統敘事中的程嬰,電影《趙氏孤兒》中的程嬰是一個更能被現代人所理解的人物。因為他的所有選擇,都符合現代觀眾面對價值觀判斷時所呈現的利己主義。只是當他做出了一個又一個現代人可以理解的選擇後,命運的車輪還是將他碾在了塵土之中。

相比傳統戲劇中的人物動機,建立在「忠義禮志信」基礎上的選擇,已經無法再說服現代觀眾去相信一個人的價值判斷。為了能夠完成整個敘事的重構,影片煞費苦心地給出了一個符合現代觀眾價值觀的理由。程嬰還是一個普通平凡的小人物,他的所作所為仍然試圖在躲避崇高,但個人的抗爭卻無法戰勝命運的擺佈,最後還是將他逼到一個不得不做出無奈選擇的地步。

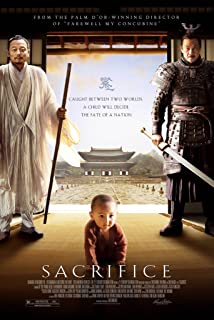

影片《趙氏孤兒》的英文片名叫「Sacrifice」,直譯過來是「犧牲」。「犧牲」這個詞有「為堅持信仰而死」的含義,當程嬰做出了家人、歲月、友誼和尊嚴等等犧牲之後,他所堅持的信仰是什麼呢?

這就是《趙氏孤兒》這部電影在重構經典敘事過程中所要解決的第二個問題,程嬰的犧牲換來的是什麼?

在元雜劇《趙氏孤兒》中,程嬰帶趙氏孤兒投入仇人屠岸賈門下,將趙孤撫養長大後,趙孤藉助朝廷中的高層鬥爭矛盾,親手殺死仇人屠岸賈,終於報仇雪恨。這個「復仇」的主題,一直是之後各種版本的「趙氏孤兒」故事的重點,陳凱歌導演的《趙氏孤兒》也同樣無法迴避。

但是在花費了相當篇幅刻畫和鋪墊程嬰這個角色後,電影《趙氏孤兒》其實已經向觀眾傳遞了一個重要的資訊:程嬰是本片的主人公。相比之前各種版本的「趙氏孤兒」故事,程嬰已經從一個串聯故事、保存和傳遞仇恨記憶的功能型角色,變為電影故事中的支撐人物。這種故事視角的變化,其實才應該是電影《趙氏孤兒》所想重點表達的主題。之前所花費的所有篇幅,包括對程嬰犧牲動機的解釋,都是為了後面的這個主題,也是程嬰這個角色在電影中反覆強調的一句話:「我要把這個孩子撫養長大,讓他們相親相愛,再把孩子帶到他面前,告訴他孩子是誰,我是誰!」

電影《趙氏孤兒》在悄然之中完成了一個主題和視角的轉變,「復仇」這個故事主題,成為程嬰的任務而非趙氏孤兒的任務。因此在電影故事中,程嬰帶著趙氏孤兒投入仇人屠岸賈門下,其實是選擇了一條最為艱難的復仇道路。他既要保證自己對孩子有絕對的控制,同時又要讓仇人屠岸賈對這個孩子產生感情,這樣才能最後實現讓屠岸賈「生不如死」的復仇目標。

作為必需要對敘事時間的長度有所控制的電影,採取這種敘事方式,在保證了程嬰和屠岸賈這兩個角色的豐富性和複雜性的同時,也只能犧牲趙氏孤兒這個角色進一步豐富的可能,讓他成為了一個傳遞仇恨的工具,一柄程嬰最後刺向屠岸賈的利劍。因此在影片中,趙氏孤兒反而成為一個相對面目模糊的角色,他一直生活在程嬰和屠岸賈的陰影之下,幾乎沒有機會表達自己對身份認同的困惑,從而失去了「我是誰」這個傳統悲劇性主題的可能。

可能正是因為這個原因,在影片的最後,程嬰藉助趙氏孤兒所完成的復仇,因為缺乏具體目標和具體事件的呈現,顯得有些曖昧和猶豫。程嬰把孩子撫養長大,並讓屠岸賈將他視為己出,相親相愛,然後程嬰再告訴孩子他是誰,我是誰之後,這個故事忽然就失去了推進動力。因為這個故事結局是所有人都知道的,關鍵在於如何讓觀眾完成認同感的最後確認。

但是程嬰在故事的結尾,因為之前對人物動機的種種消解和再詮釋,導致故事發展到最後,因為缺乏終極意義的支撐,所以可能讓觀眾會覺得有一口氣出不來:這一切是為什麼?

犧牲只是一個過程,而不是終極目的。這樣一個格局的故事,最後還是要回到那些終極的話題上來。一個普通平凡的小人物,奉獻出了自己的家人、歲月、尊嚴,擔負了趙家的承諾和重託,以及公孫杵臼的犧牲,他所獲得的價值和意義何在?

不能僅僅只是一個「我不服」或者「義憤填膺」。這種對於終極意義的有意無意的迴避,其實已經不再是導演個人所能掌控的問題了。正如我的一個朋友所說:「陳凱歌的對手,不是電影,而是時代。」

陳凱歌導演既不願意徹底地向當下的主流觀眾的價值觀屈服,也無法找到一個各個階層觀眾都認可的大概念來獲得滿堂喝彩。面對這種猶豫和懷疑,他也無法橫下一條心來,徹底不顧這個淘金時代所帶來的壓力或誘惑,決然轉身而去,在自己的道路上漸行漸遠。這種猶豫和懷疑,其實正是中國電影在這二十年來的縮影,也是我們這個時代在電影中的縮影。

如果說《趙氏孤兒》還不夠好,那麼它所缺失的這些因素,是導演個人所無法提供的。什麼樣的時代拍什麼樣的電影,如果僅僅只是就當下而言,《趙氏孤兒》是一部好電影;但如果從電影的角度出發,它仍然有所缺憾,只是一部「二流時代裡的好電影」。

只是,這已經不僅僅只是電影的問題了。

舉報

評論