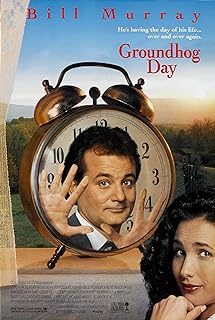

電影訊息

今天暫時停止--Groundhog Day

編劇: Danny Rubin Danny Rubin

演員: 比爾墨瑞 安蒂麥道威爾 克里斯艾略特 史蒂芬托波羅斯基

土拨鼠之日/偷天情缘/土拨鼠日

導演: 哈洛雷米斯編劇: Danny Rubin Danny Rubin

演員: 比爾墨瑞 安蒂麥道威爾 克里斯艾略特 史蒂芬托波羅斯基

電影評論更多影評

2010-11-13 21:25:54

《土撥鼠日(偷天情緣)》:超越是一種妄想

(同樣是七八年前的舊文,我寫的第二篇影評。)

近期對電影的熱情的減退,是一件很容易就感覺到的事。在長達數月的時間裡,除了撞上了一部《彈簧刀》以外,我只看爛片,只看大俗的電影,這放到以前,是不可想像的事情。

我知道問題的所在:電影開始――不能讓我滿足。

疑問的端倪,在我上一篇文章《不動聲色:彈簧刀》里,其實就已經初現。只是當時還不想真的去直面,蜻蜓點水,一掠而過。――但那一點所留下的圓暈,卻始終不見消散,直至今日,成了在我眼前揮之不去的一個冷笑的圓。

電影究竟能幫到我們什麼?

真的寫下來這句話的時候,我才又感覺到,這個懷疑很可能悄悄地在我心裡,已經藏了很長很長時間。為什麼我在周版呆了這麼長的時間,卻始終都沒有心去認認真真地寫關於電影的文字;這麼長時間以來,面對著周版上那麼多精彩好文,我卻完全只以一個欣賞者的眼光去看待,而幾乎從沒有起心自己也寫上兩段。――請寬恕我的狂妄,我相信如果我在一年以前進入周版的話,現在所寫的有關電影的文字,絕不會比任何一位寫手來得少。――但以我這樣一個以文字為榮、以文字為生的人,卻完全只滿足於在周版上說笑廝混來打發時光。是不是在我的內心,一早就已經覺得,電影,可能並不值得我們的信任?

從論壇上很多高手的文章里,我都感覺到了同一種東西,大家通過電影起興,來解讀人生與愛情,來試圖使自己能夠閱讀歲月留在自己身上的痕跡。然而我卻對這一點感到懷疑。打一個不恰當的比喻,電影有點像迷幻藥。儘管大家都知道迷幻藥乃至毒品的危害,但還是有眾多的年輕人對之趨之若鶩,因為化學品的有一點作用是確鑿無疑的:它能夠在一個短時期內,擺脫頭腦對理性的依賴,用荒誕來實現超越。只是這個超越的代價,最終走向了它的反面:施用者成了化學品的奴隸。而大家在許許多多的電影中,在美好的音樂與畫面的催化下,同樣能夠達到短暫的高潮與昇華,在一個相當短暫的時間裡,獲得了一種超越了自己的假像。

這是我們很多人熱愛電影的原因。――就像很多人,擺脫不開迷幻藥的原因。

我們想用感動,想用短暫的高潮與昇華,來為自己的世界找一個出口。我們很多人都在試圖從迷亂的世界中把自己拯救出來,想超越這平凡的俗世。我們身處於黑暗且道路繁雜的地下洞穴里,焦慮,奔跑,奔跑,焦慮……我們被絕望追逐著。於是在某一個剎那,我們以為看到亮光,我們以為有亮光,以為有誰給了我們亮光,我們的激情被亮光點燃了,我們向著亮光飛奔,可剎那間,那亮光又變成了一個新的入口。我們奔跑,焦慮,焦慮,奔跑……我們一心尋找出口,但找到的總是入口,每個出口背後都是入口,通過這入口,我們又返回到以前的自己。

電影就是那一點亮光?

或許它從不是真的亮光,或許它從沒有真的存在過?或許它只是為了我們能夠在黑暗洞穴里用一生的時間作無用的奔跑,而給了我們一個實際上並不存在的理由?

太悲觀了是吧?有誰會知道,我這樣一個每天都很樂天的人,每天都會製造出相當多的妙語來活躍空氣的人,一個在生活中似乎並沒有真正遇到過什麼不順心的事情甚至連工作都是娛樂他人的人,他的真實的心境,居然會是這麼悲涼。

只有我自己明白,我為什麼要說笑話給大家聽。我是用大家的笑聲來娛樂我自己。如果上天沒有賦予我在這方面的智慧的話,現在的我,真不知道已經變成怎樣一個樣子。

前天晚上,為了讓自己笑一笑,我看了喜劇片《土撥鼠日》。

同樣也是在前天晚上,我一邊在我很欣賞的一位網友的文章下面說著不著邊際的話,同樣地,我是為了讓自己笑一笑。

可我忘記了一些事:有時候,即便是這樣的說笑,也會傷害到一個人的努力與付出。

我從網上下來,專心地去看《土撥鼠日》。很逗的喜劇。我大笑。

但笑得發寒。――我居然會在這樣的時候,看到這樣一部電影。――彷彿冥冥中自有天意。

關上電視已經是一點半鐘以後了。不再有亮光。

一點半鐘,意味著徹底的黑暗,連亮光都沒有,即使是虛假的,即使它從沒有真的存在過。

黑暗裡彷彿到處都寫著「絕望」兩個字。

我以為我會哭一場,真的好久都沒有哭過了。但我只是坐著,一直坐到天亮。

我想了很多事。

6點鐘,我就又回來了。象電影裡的比爾·默里,在每一天的6點鐘,都會回到同樣的世界裡,遇上同樣的人,發生同樣的事件,週而復始。

――正如我已經說過的那樣,電影不會讓我們超越。在經過了幾個小時的漫長黑夜之後,我又重新回到了入口,回到了我所在的這個世界,遇上昨天的朋友,做回昨天的自己。

超越是一種妄想。

所以超越才會成為宗教。

因為宗教就是妄想。

很多人,把超越的希望寄託在宗教上。

人們為什麼要相信宗教呢?信仰者說:「我相信上帝,因為上帝是無法證明的;我相信上帝,因為這是不可能相信的。」「這是不可能的,那就是我為什麼相信。」如果宗教是可能的,那麼就不需要去相信,它會成為一個概念,一個普通的概念。

因為荒誕,因為妄想,所以才是宗教。只有在宗教的條件里,人們才能獲得對自己的超越。

《土撥鼠日》實際上就是宗教的對「超越」的演繹。

它抓住了「超越」的最重要的兩個條件:「時間」,還有「死亡」。

「時間」是什麼東西?時間就是慾求,慾求存在在時間當中。慾求總是時間中的慾求,你越是慾求,你就越需要時間。慾求的對象總是存在在未來,它不可能在現在,你怎麼可能在現在慾求呢?

有很多電影作這樣的一個假設:假如時間停止了,假如生命只剩下最後的24小時,你會怎麼樣?

――我們會突然變得輕鬆而偉大了。輕鬆,我們突然可以卸下很多很多慾求,因為我們已經看到了時間的終點,就在前路觸手可及的地方,沒有了時間的空間,慾求變得毫無意義。偉大,我們開始思索生命的真正意義,於是,我們超越了。

在《土撥鼠日》里,時間永遠停在了2月2日。

比爾·默里很快就失去了慾求的所有動力。

在西方,人們把慾求作為人生的目標。沒有了慾求的比爾·默里,從鐘樓上跳了下去。

「超越」的第二個條件是:死亡。

其實不可能是死亡,死亡了,一切都終止了,也就談不上超越了。是瀕臨死亡。是尋找與過去割裂的一個點。

在所有宗教有關成聖成佛的敘述里,你都可以找到這樣的一個點。

喬達摩·悉達多是怎麼成為佛陀的?他為了成佛,放棄了一切的塵世的慾求,已經苦苦修行了6年。但是什麼也沒有發生。有一天,他在河裡洗澡,由於長期的節食,他變得非常虛弱,以致於他無法走出這條河,他只能停留在河邊的一棵樹旁邊。他想到:如果他變得那麼虛弱以致於無法走出這條河,那麼他又怎麼能走出那更大的存在的海洋呢?在現在這個特別的時刻里,突然間,連成佛這個慾求也變得毫無意義了,他非但不再是以前的那個喬達摩,甚至連6年的苦修也跟自己沒有關係了。他從水裡走了出來,坐在了一棵菩提樹下。生平第一次,他的眼睛象天上的星星一樣,不帶有一點的迷霧。從那一個時刻起,喬達摩·悉達多就已經死了,他成了佛陀。

比爾·默里從鐘樓上跳了下去。但是他不會死。因為時間永遠都停在2月2日。即便他死了,一樣會活過來。

所以比爾·默里獲得了超越。他懂得了生命的真諦。

這就是《土撥鼠日》。一部喜劇經典。

然而從某種意義上來說,這又是一部很虛假的電影。因為電影為主人公所創造的超越的條件,在現實里,我們一個也得不到。不可能得到。

超越是一種妄想。

在印度有一個哈達瑜伽派,他們有一套嚴苛的然而切實可行的方法來使自己獲得超越,只是這套方法所需要的時間實在太長了,如果你活不到200歲,那這一世修到的東西在死亡時就全部丟失了,又要從下一世從頭來過。

即便是宗教,在現實中,也實現不了超越。

電影不是亮光。

宗教也不是。

生活在俗世裡的人,無論怎麼樣去掙扎,去對抗,都只能是一個俗人。

今天,我又來到昨天到過的地方,遇見昨天的朋友。我又開始說笑話,逗我自己開心。

我說的一個笑話是這樣的:說的是我的大學時候,有一次我到別的學校去開會,到得早了,會議室裡只有並排坐的三個女生。我的座位在她們的邊上。這個時候,出於禮貌的交談是必要的,恰好離我最近的那一個女生我似乎曾經見過,於是我搭訕道:「嗨,你我好像在什麼地方見過?」沒等那個女生說什麼,她邊上的一個搶先回答了我:「你幹什麼啊?這是我們老師。」

事實上並沒有發生過這樣的事。只是一個笑話而已。而且我說笑話的水準在下降,沒有以前那些那麼好笑了。

沒有以前那麼好笑了,可又能怎麼辦呢?

評論