電影訊息

電影評論更多影評

2010-08-07 10:07:18

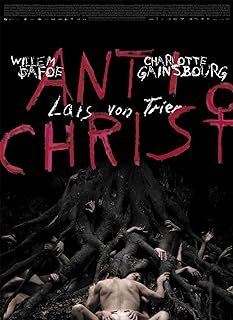

《反基督者》,寫給女巫的情詩

文/故城

很難相信一位身患憂鬱症的導演,還能拍出怎麼樣的作品,還能給世界帶來什麼。當《反基督者》(AntiChrist)在坎城放映結束時,螢幕上出現「致安德烈·塔可夫斯基」後滿場儘是噓聲與鬨笑,這種噓聲與拉斯馮提爾在記者招待會上所「自詡」的「我是當代最偉大的電影導演」放在一起,是多麼荒唐,這種荒唐似乎是在印證著導演身患精神疾病,但反過來呢?存在主義先驅基爾凱戈爾說,現代人比原始人更加遠離他自己情緒的真相。拉斯馮的「消極」情緒是被現代社會抽象化後壓抑著的,「積極」的情緒諸如愛情或喜悅,借流行藝術各種情緒誇張手段表現出來,但這對於精神的破壞很可能比對「消極」情緒的直接壓抑還要厲害,現代人莫名的空虛感便是這種「殘害」帶來的。拉斯馮提爾站在「消極」面正視這種「消極」在我看來就是一種「反」的表現,就是一種與現在性的決裂的表現。

反基督者,從字面意思是反宗教的,是反基督教的,但拉斯馮提爾的「瘋」在於他的「反基督者」並不侷限於反宗教,而是站在一個制高點的反對一種新柏拉圖主義,包括宗教後徹底世俗化所構建的世界的現代性和理性崇拜,和與之並駕齊驅的科學。實際上,拉斯馮提爾在這條道路上走的很徹底,影片中關於女巫的隱喻直指古歐洲大陸的原始文明的起源——女巫文化。如果說基爾凱戈爾意圖讓我們重新發現自我心中的信仰(宗教/基督教),摒棄一種對有組織的近似基督教(國家)的集體崇拜,一直回歸到基督首批門徒同時代的狀態,那麼尼采則要求回到更古老的過去,回到基督教和科學還不曾把它的病原菌加之於人的健康本能之前。顯然,拉斯馮提爾在影片中所做的比他影片題目所標榜的做的更絕,是向尼采看齊的。從這個意義講,他的「瘋」與尼采的「瘋」是如出一轍的,影片更應該向尼采致敬,而不是塔可夫斯基,因為他們身上都沾染著一種強烈的反現代性、反體制化和反理性主義。

·趕著你的犁,在屍骨上耕耘

《反基督者》繼承了導演從《狗鎮》和《曼德勒》以來的實驗風格,用篇章的形式逐段引導敘事,這其中有一個暗示就是導演並不拒絕閱讀者的斷章取義,每個章節自成體系卻互有映射。最典型的即是序章中桌子上擺設了三座人體銅像,它們分別代表著其後的三個篇章:悲慟、痛苦和絕望,以及由三者指代對象所構成的最後一章「三個乞丐」:悲慟代表鹿,痛苦代表狐狸,而絕望代表烏鴉。

影片中鹿的出現是兩人進入伊甸(可以理解為伊甸園)時,男人看到了胎死腹中的小鹿,實際上,這裡是男人第一次困惑的地方,他也一定動用了自己的聯想,胎死腹中暗指可能存在弒子行為。「弒子」是被宗教道德與倫理所不恥的,它是違背母性作為人性的基本準則的。這一章代表著「反道德倫理」。而狐狸的出現出現在Pain段落的結尾,女人告訴男人自己的抑鬱好了,當他將信將疑之際,看到了正在自殘的狐狸,自殘暗指痛苦來自於自身而非外界,從狐狸嘴中吐出的混亂之治進而暗示目前的秩序下潛藏著危險。這意味著「反秩序」。而那隻烏鴉被鷹蠶食後竟死而復生的又開始啼叫,暗示妻子在寫作過程中聽到的嬰兒啼哭實際上是烏鴉的叫聲,即丈夫一直以來自認為正確的心理分析存在巨大漏洞。這代表著「反理性邏輯」。

反道德倫理、反秩序和反理性邏輯共同構造出影片所「反」的現象,自然界的自然現像已超出道德倫理、秩序和理性邏輯的約束,而這些現象呈現出一種被顛覆的自然,這是影片最直觀的「反」的對象。我們發現,自然界所展現的與基督教以及後來的新教所遵從的東西是截然相反的。道德倫理是宗教體系中的綱,是教化人的法,「十誡」便是其中的代表;秩序是宗教從一種原始崇拜轉向有組織集體崇拜的必然工具,人們接受一種井然有條便是接受一種禁錮;而理性邏輯與原始宗教的博弈,產生了對後世影響深遠的新教,理性被納入宗教思維,是基督教對自身岌岌可危地位的挽救。而影片中「三個乞丐」的預言更是跟新約中耶穌誕生的場景唱反調,這些針鋒相對的符號寓言無不體現導演對基督教及其延伸物的態度,這是影片最直觀的態度。

影片的終極預言是,「當三個乞丐同時出現時,必有人死亡」。單純從影片的敘事邏輯來看,這個終極預言的主謂是顛倒的。因為首先發生在序章的是兒子的死亡,隨後是妻子內心的悲慟,生理的反應以及最後的絕望,也就是說這個預言的應該翻過來,「死亡的來臨,必然導致人的悲慟、傷痛和絕望」,這才是符合人類的理性邏輯的。然而導演毫無顧忌的將主謂顛倒,營造出頗具神秘主義和宿命論的終極預言,其「反」理性邏輯的意圖昭然若揭。其實,當我們將這一正一反兩個預言前後對接,會發現一個詭異的輪迴,即「死亡導致出現三個乞丐,而三個乞丐又導致死亡」,週而復始,無限循環。這種悲觀是與莎士比亞悲劇、尤利西斯悲劇一脈相承的,是西方文明中所蘊含焦慮和死亡情緒。這種情緒源於死亡是生命的必然歸宿的悲觀主義情緒,而宗教給予人類的是要相信上帝的存在,相信上帝的永恆,宗教成為人類療傷和擺脫消極的藥方,這是對人類原始「消極」情緒的壓抑,是對自然情緒的否定。顯然,導演重現死亡的永恆性即是對上帝永恆性的否定,重現的悲觀主義情緒是對「信仰」(積極的情緒)的嚴重打擊,它告訴人們我們要直面人類的終極意義——虛無。

·你去女人那裡嗎?別忘了你的鞭子

《反基督者》對兩性關係的聚焦直接而富有侵略性,它並不規避性別差異在兩性關係中的話語權,也能直視家庭倫理中「性」的詭異作用,更將歷史中對女性迫害最黑暗的中世紀直接納入兩性話題的討論,試圖層層深入的挖掘出兩性關係令人困惑不解的問題。我們不難發現,影片中的反 「男權—夫權—男權社會」的內在邏輯暗含了影片題目的精神指向,這其中包括著一種對「個體兩性結構—家庭倫理結構—社會權力結構」的社會構成基本元素和結構的深刻反思,這種反思貫穿影片始終,也是把握本片主題的關鍵性線索。

男人與女人的第一次「對話」是通過性愛完成的,在我看來性是男女的一種對話,一種交鋒,它比語言或表情交流更直接更深刻。男性的陽具強勢進入女性身體的特寫體現出一種男女關係的強弱。導演把這一幕放在影片的序章是別有深意的,它反映了男女地位在影片中的初始順位,主導兩性關係的是男性與男人性器官,這個順位關係在後面會發生驚人的兩次逆轉。事實上,兩人接下來的兩次性愛均是女性提出的,男性最開始是抗拒的,女性瞬時成為性的主導因素,而後男性不甘成這種地位的轉換,很快變被動為主動,奪回了兩性關係的主導權。因此這兩次性愛開始於女性卻仍然在男性的掌控之中。

但隨後的性愛,這種情況發生了質的改變,兩性關係的順位開始發生逆轉。男人在閱讀女人論文題目之後困惑了,無法用理性去分析妻子的病,他說自己無法工作了,也就意味者自己此時的身份完全是丈夫而不是心理醫生,這時的性愛第一次採用逆位的女上男下。但很快女性發現這種姿勢的反常規,發現自己的「越權」,於是她說:「打我」。這實際是對自我此刻地位的否定,是要重塑男性主導的性愛模式。當男人拒絕了她的要求後,女人對兩性關係的不信任陡然劇增,她獨自去橡樹下自慰,這是擺脫男女性結構的首次嘗試,也是本片兩性關係的第一次逆轉,她不再需要男人,而是通過一種與自然的交合達到對個人精神的原始寄託。然而這次男性雖然也來到橡樹旁完成性愛,但他順從了女性,抽打了她,他完全淪為一個工具或一個附屬品。看似男性重新奪回性的主導權而女性是喪失尊嚴的,實際上男性面對這種逆轉是失控的,被動的,甚至是失去理智的。而第二次兩性關係的逆轉更冷酷。女性不再滿足於上次的逆轉,她重擊男性陽具,是對標誌男權的性器官致命一擊。它徹底毀滅了男人引以為傲的優越感,男權/夫權的形象瞬間倒塌。更徹底的是她用手幫助男人手淫,完成了女人對男人的強暴,男人的完全無意識和女人的絕對的主導者是對序章中兩性關係的徹底顛覆。

拉斯馮提爾的反男權思想並不侷限於兩性關係或夫妻倫理關係,他在影片伊始就賦予男人/丈夫第三個身份——醫生(心理諮詢師),給予女人/妻子病人的身份。醫生/病人的屬性是屬於人的社會屬性,它標識著人在社會組成中的地位和作用。

病房中兩人的對話是夫婦醫生/病人關係的首次確立,女人說:「你不該對自己的家人進行治療」,而男人顯然對自己的專業知識十分自信,他固執的接受了這種醫患關係。男人起初是絕對的自大的,他對理性分析的崇尚是絕對的,他堅信通過自己的心理治療可以治癒妻子的心理疾病,他拒絕與妻子做愛以保持一種醫生的客觀性。事實上,我們對醫患這個社會關心進行深入透析,發現醫患關係是不平衡的關係,醫生在病人面前是享有絕對權威和話語權,而病人則是完全的、赤裸裸的暴露給醫生的,必須完全服從對方和並保持自身的完全透明,這兩者似乎有某種宗教關係,即拯救者和被拯救者的關係。這映射了整個人類社會權力分配的不公,以及女性在人類社會關係中的被拯救地位。影片中女人回憶自己是因為聽到嬰兒的哭聲才打斷了自己的寫作,而男人以醫生的身份告訴女人,這聲音並不存在,是她對恐懼的生理反應,並從醫學和理性角度闡釋她幻覺產生的原因。這是醫生對病人的強勢洗腦,是上等社會身份對下等社會身份的思想強暴。在絕望篇章的後半部份,我們知道了這聲音的可能的來源是烏鴉的啼聲,這說明醫生的理論並不正確,醫生所懷揣的理性邏輯並不成立,這是對現代社會本源關係的質疑,是對從宗教中繼承的男權社會結構的反擊。

如果說「性」關係確定一種權力結構,那麼用「強暴」來表徵一種關係是再恰當不過。男性通過對女性身體的佔有確立男權關係(「性」),這是第一個層次的強暴;丈夫通過家庭倫理道德確立夫權關係(倫理道德),這是第二個層次的強暴;醫生通過社會所賦予的絕對權力確立男權社會關係(宗教體系與社會等級),這是第三個層次的強暴。這三個層次的「強暴」構成了影片對「男權—夫權—男權社會」權力結構荒謬性的反思,然而真有是這麼簡單嗎?

答案是否定的,我們忽略了一個極為模糊的 「強暴」關係。進入伊甸後,丈夫總會拿出這樣一個說辭,「我愛你所以我要幫你」,愛存在於男女或夫妻之間的感情層面,但這裡的幫助是醫治,是存在於理性層面的。丈夫說這句話意味著上述的強暴存在某種交叉和跨層次的可能性,即丈夫可能在以醫生的身份與妻子發生性關係,這是倫理混亂的。在一次做愛過程中妻子要求丈夫痛打她,這可能意味著妻子在以病患的身份與丈夫發生性關係,因為醫生是絕對權威的,他可對病患的肉體「施刑」(手術),而正常的夫妻關係中是不可能出現「痛打」的訴求的。這又是倫理混亂的。在這兩個二元關係所構成的結構中(男/女關係和夫/妻關係我們姑且合二為一,這裡討論的兩個二元關係是男/女關係和醫/患關係),存在倫理錯位的可能性,並且這種錯位很有可能是影片最Cult一幕發生的原因。女人的角色很可能是跳躍的:她重擊男人陽具,女人是妻子,而男人是醫生,醫生強暴女人所以女人要反擊;她用手幫男人手淫,女人是妻子,而男人是丈夫,男歡女愛理所當然;她用剪刀割掉自己的陰蒂,女人是病人,而男人是丈夫,女人認為自己是邪惡的,她與醫生的關係是對丈夫的不忠;而她把鐵錐釘在男人的腿上,女人是病人,而男人是醫生,她認為醫生要傷害她,她認為醫生沒有醫治好自己反而強暴了自己。

看到這裡,我們會問影片中的悲劇真的源於錯位的倫理嗎?真的源於失衡的社會權力結構嗎?答案依然是否定的。拉斯馮提爾的觀點很明確,倫理的錯位和權力結構的失衡是無法避免的,從我們出生到死亡,那個鎖一直存在,錯位與失衡是倫理與權力結構存在的必然結果,只要倫理與權力結構存在,悲劇就無法避免。

·科學就像另一個上帝,我們從一個圈,跳進了另一個圈

在柏拉圖以後,理性意識逐漸成為一種獨立的精神功能,今天,我們已經非常習慣於把我們的理性意識視為當然。我們不用再依賴於巫師、詩人亦或是上帝來思考,這些都已經被一種嚴謹的或者是雄心勃勃的科學所取代,日常生活中我們已徹底習慣於享受一種後驗式的科學碩果。《斐德羅篇》(柏拉圖)中有一個關於靈魂的著名神話:雙輪馬拉戰車的駕駛者,理性,抓住白色駿馬和黑色駿馬的韁繩,白色駿馬代表人的勇猛與情感部份,對理性的命令較為馴服,黑色的駿馬難以駕馭,代表慾望或情慾,必須受奴於鞭打才肯循規蹈矩。這其中只有奴手戴著人面,其他部份則以動物形體出現。理性,作為人的神聖部份,是脫離他身上的動物性的。理性和非理性(動物性)從柏拉圖時代就產生了分化,並影響至今。事實上,藉助現代心理學我們才知道一種抑制性意識存在的可能性,意識本身也是一種經過進化了許多個世紀的東西,人類文明是人類「去動物性」的產物,這實質上是人類理性對自身動物性的壓抑,是一類意識對另一類意識的迫害,而處於新柏拉圖主義影響的我們,對理性這樣異乎尋常的強調本身是否就是一種宗教衝動?

伊甸是摒棄一切現代性影響的原始森林,它的原始與它的封閉似乎要帶這對夫婦進入一種純粹思考的境界。就像影片中病房裡,鏡頭突然聚焦在人物旁的植物擺設的根部,那長久的略帶神經質的特寫給我們的大腦短暫斷電的感覺,似乎要清空觀眾大腦的雜質,這同樣是在營造一種純粹,試圖喚醒一些被長久壓抑的意識(詩性?動物性?)。當男人進入伊甸前,我們看到的是男人對自我以及自我所掌握的理性的自信,那是難以撼動的。但進入伊甸後,不管是鹿,還是會說話的狐狸,都使他迷惑了,這個原始的自然不再是他所熟識的科學所主導的人類社會,當深夜橡子滾落到屋頂發出聲響,他立刻警覺,似乎有某種神秘的東西敲打著木屋;早上醒來當看到滿手沾粘的橡子,他的驚慌失措的像是被魔鬼附身一般的,剝去那些黏著物;當妻子說那是風神的降臨,他立刻關上了窗戶,像是在與一種污濁的邪惡的神秘的東西劃清界限。這些顯然與他一開始所強調的,讓妻子去親近自然融入自然的心理治療(理性)背道而馳。在他們進入伊甸後,妻子的恐懼病像傳染病一樣蔓延到丈夫身上,他似乎也感受到自然的生命,他開始畏懼自然開始畏懼冥冥中的神秘力量,在橡樹下做愛後樹根攀爬的無數的手便映射了丈夫心理的巨大轉變。

而丈夫心理的徹底轉變是發生在他殘酷的掐死妻子之時。我們或許還有一個疑問,丈夫到底是在理性支配下殺妻還是在非理性支配下殺妻?理性告訴他「三個乞丐」的預言必然導致夫妻之中必有一人死亡,結果是無法改變的。顯然,這種假設是有問題的,因為「三個乞丐」的預言本身就是妻子的一廂情願,是她的主觀和非理智製造出來的,如果他保持理性,他絕不會接受妻子的「理論」去殺死妻子。因此,他的殺妻是他的主動行為,是理性失控後的行為,表示此刻他也接受「女性等於邪惡」的中世紀論調。我們注意到一個細節,加斯馮提爾的鏡頭此刻對準了男人的後腦,暗示男性此刻更多的是受非理性支配,與影片前面若干次出現女人的後腦互為映射。

尼采給這種屠戮貼上了「正義」的標籤,他說超級個人為提升自己的力量意志,隨心所欲地突破任何道德規範都是正當的。而基爾凱戈爾說,這種突破是受到召喚才可為之,是在恐懼與戰慄中,而非在權力無情的傲慢中實現(《恐懼與戰慄》)。顯然,殺妻行為是在恐懼與戰慄中發生,而不是理性誘導的,它可以看做是一種本能,是一種詩性、一種動物性的死灰復燃的結果。

之後,當男人焚燒了女人後離開伊甸的路上,草木突然變成了一具具的死屍。定格在這一幕,它多麼像一幅印象派藝術作品,草木的枝條變成屍體的四肢,綠色變成了死屍的慘白。我這才體會到女人赤腳在草坪上為何走會舉步艱難,那是在死屍上的行走啊!內心對外界的感受取代了視網膜對光的反應,或者說心理印象代替了視覺印象,也可以說是非理性的自身感受壓抑了理性的物理光學呈現。東方的「眼見為實」和西方唯理主義的「所見即是存在」在此時是被顛覆的,非理性不再受理性的奴役,理性意識不再是人的精神工具,非理性重新佔據精神的制高點。而非理性佔據制高點的時代,不是今天,也不是中世紀,而是那個巫術起源的遙遠的古代,是尼采眼裡的未被基督教和科學玷污的古歐洲時代。

·既然我們的梯子已去,我就得躺在所有梯子開始的地方,躺在那散發著惡臭的破爛的心靈店舖

《反基督者》里反覆出現的橡樹,似乎是暗示《創世紀》中主的顯現與救贖,因此橡樹的死也有著主的形象坍塌的意味,但不盡然。實際上,橡樹崇拜出現的更早,在遠古時期的歐洲大陸人們已經有對橡樹崇拜的習俗。對人類學影響深遠的《金枝》(弗雷澤)里提到,橡樹崇拜似乎是古歐洲所有雅利安族人的習俗,遠古時期歐洲人崇拜橡樹,是確信橡樹與天神二者一體的關係。影片中妻子獨自跑到橡樹下自慰提供了我向此方面聯想的最初動力,因為古歐洲人認為橡樹是有靈魂的,他們通過巫術活動完成祭祀(人)與橡樹(神)的結合,從而達到繼承橡樹的神性的目的。影片中妻子說:「這樣做可以避免暴風雨的降臨」,這是妻子對古時巫術活動的呼應。人與自然的交合是宗教與科學產生前的人類樸素卻畸形的世界觀。

弗雷澤還提供了一種說法,上天與雷電之神原來是雅利安人祖先最初的偉神,其所以把他同橡樹聯在一起,不過是因為常見橡樹被雷電所擊而致。影片中伊甸中孤獨矗立的那顆枯樹很容易讓人想到它是被雷擊後的橡樹。這同樣暗合了導演想把觀眾帶回巫術時代的意圖。其實,影片中還有一個暗示,我們看到把三個乞丐同置於同一星象體系,是在暗示古代的占星術,而占星術本身就是一種非理性的產物,是可以用科學輕易推翻和否定的。而終極預言中強調占星術而貶抑科學,實質是導演向古時巫術的一種投靠。

進一步理解影片中設立焚燒妻子的一幕(以及中世紀焚殺女性的行為),便不是巧合了。它實際暗示了克爾特人的「燎祭儀式」。克爾特人一直系統的遵循在營火中奉獻人犧的習俗,原始燎祭活動的主持人為女巫,她們還充當被焚的角色,這種自我犧牲在最初的意義上是虔誠的舉動。而「燎祭儀式」是巫術時代最具代表性的巫術活動,至今很多地方還保留著營火節的習俗。

到這裡導演的意圖已非常明顯了,他仍是在暗示我們找尋個體本質的意義仍需回歸到巫術年代,理性與科學時代根本無法寄存入的原始本能和情感歸宿,現代人疏離與空虛的知覺仍需從巫術中尋找安全感。我們參考費雷澤的《金枝》,會發現存在一種人類心理的思想模式的「進化」,即「巫術—宗教—科學」的過程。然而,這個思維進化模式並不意味著是一種進步。事實上,如果當把巫術於宗教相比較的時候,我們是可以看到巫術的光輝色彩的:從理性的角度看,巫術和宗教都是被顛倒的社會意識,但是宗教時代是對神頂禮膜拜的時代,在宗教的信仰中,無法看到人的主觀能動性的體現,在宗教儀式中人能做的只是去崇拜,去祈求神的恩賜,所以人會做一些儀式去迎合神、取悅神。在宗教的信仰中我們是看不到個體力量的存在的。而巫術的使用者則不同,巫術使用者是一個積極的行動者,他沒有把自己的意願的實現寄託在一個神靈的身上,而是相依靠自己的力量去達到自己想要達到的目的,他們是一個積極的探索者和實踐者。因此弗雷澤說,我們無法說從巫術到宗教到底是一種進步還是倒退。

而當我們比較宗教與科學時,我們同樣也面臨著困惑。科學是建立在歸納法驗證(歸納—假設—檢驗)基礎上的,但歸納法本身並不足以達到統計上的滿值,卻足以賦予歸納出來的科學規律以真理性,實際上科學理論的可檢驗性(testability)意味著可證偽性(falsifiability)而不是真正意義上的可證實性(verifiability),解釋力成為衡量真理的方法,越是普適性的東西即越是真理。庫恩在他的《科學革命的結構》中說:「科學史家要把過去人們所觀察和相信的『科學』部份,同『迷信』的部份區別開來的時候,也遇到越來越大的困難,他們越是仔細研究亞里士多德力學、燃素學化學和熱質說熱力學,就越會感到那些一度流行的自然觀,一點也不比今天流行的科學更不科學,或者更加是人類天性怪癖的產物。」從本質上而言,科學更像是社會學中的「多數人法則」,我們每個人具有的品格、特性是無關緊要的,只要我們能有足夠多的人湊成一個多數就行,而且,多數便是一種真理。這意味著人類生活的日益集體化和外在化,個人日益以一種多數人的形式存在,於是個人便死掉了。而基督教(不是後來與科學聯姻了的新教)提供的信仰,也許能把個人從「多數人法則」中解救出來。尼采說:「上帝死了」,這其中夾雜著多少對科學的仇視和對信仰丟失的憐惜,卻被現在人種種的誤讀。也許我們只能用瘋子的想法去看待現實的困惑,像尼采那樣將困惑拋向原始的巫術時代,像拉斯馮提爾那樣通過向女巫寫首情詩來換取答案,或許,在「巫術—宗教—科學」這個鏈條中,根本就沒有答案,這首情詩只是「瘋子」病態的呻吟罷了。

09/12/24

六月《看電影》

評論