電影訊息

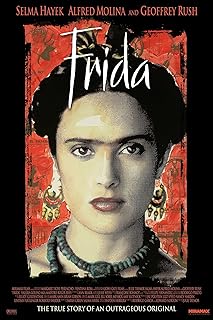

揮灑烈愛--Frida [2002]

演員: 安東尼奧班德拉斯 艾希莉賈德 米雅曼斯崔洛 Amelia Zapata Alejandro Usigli

弗里达/笔姬别恋/挥洒烈爱

演員: 莎瑪海雅克 導演: 茱莉泰摩演員: 安東尼奧班德拉斯 艾希莉賈德 米雅曼斯崔洛 Amelia Zapata Alejandro Usigli

電影評論更多影評

2010-05-16 03:32:37

承擔一片大陸的重負——弗里達和她的繪畫

1925年9月的一個下午,一場小雨過後,一輛公交汽車在墨西哥城的街道路上慢騰騰地開著。幾分鐘後,這輛公交汽車進行了一次決定性的轉彎,於此同時,對面駛來了一輛電車,「儘管駛得很慢,但好像是要故意製造一場車禍一樣」,一頭撞在公交汽車的車身上。

也許兩輛車的司機都不知道,這次車禍創造了什麼——當時年僅15歲,還是一名國立預科學校學生的弗里達•卡洛恰好坐在這輛公交汽車上。這一恐怖的撞擊使得她的鎖骨、脊柱、肋骨多處骨折;一根長長的鐵條刺入腹部,進入她的子宮,最終洞穿了她的陰道——「我失去了貞操」,弗里達說。

後來的事實證明,弗里達不但失去了貞操,也失去了生育能力,從而將自己永遠鎖入深淵一般的孤獨之中。車禍對畫家身體的巨大改造充滿了隱喻和象徵——整整三個月,弗里達像具木乃伊一般被包裹在層層的白色石膏里。她瘋狂地想念自由,想念健康,想念自己的情人阿萊詹德羅。久病臥床的狀態一方面使得她徹底進入到一個私人的領域中,一個永遠與孤獨相伴的「此在」里;另一方面,她對世界的視角也發生了改變,在面對山川自然時,她往往樂意把它們看作是人類身體的一個部份,或者可以說,在她看來,人類身體的一部份就是自然。在那副給加利福尼亞園藝學家拉瑟爾•班克所作的畫像中,這位微笑著的老人手植物綠色的枝葉,他的腿部變成了植物的根系,一直蔓延到地下好幾米處,將躺在那裡的一具骷髏緊緊包裹。

此時的歐洲,畢卡索、馬蒂斯、蒙克等一批畫家已經確立了現代主義的地位,後現代主義、超現實主義也已興起,正在醞釀一場革命。達利在巴塞隆納舉辦了第一次個展,康定斯基的《幾個圓圈》也已完成,遠在墨西哥的弗里達,也從身體的陣痛中恢復過來,完成了她人生中第一副真正的畫——《自畫像》。弗里達以一個美麗但又脆弱的形象出現在這副畫中,她穿著一件紅色的天鵝絨外衣,伸了自己的右手——這個顯得過於成熟的女人,好像一再地要去抓住什麼。

一如評論家們日後一再確認的那樣,早期的弗里達是一位地道的拉丁美洲畫家,她的畫作深受的影響主要來自兩個方面。其一,便是20世紀初同時作為文化和政治運動的「土著主義」(indigenismo),在技法上講求細節的刻畫,平塗的色彩,清晰可見的輪廓線條;在對待文化的態度上,希望藝術家植根於拉丁美洲本土文明,對其進行內省式的發掘和思考,繼而運用於藝術創作中。這種本土式的文明不僅僅包括印第安文明,也同時包括西班牙人殖民後的更多多元的、混合的拉丁美洲文明。土著主義在文學方面的影響是顯著的,憑藉《總統之死》摘得諾貝爾文學獎桂冠的瓜地馬拉作家阿斯圖里亞便是土著主義的倡導者;在繪畫方面,它最終推動了墨西哥的「壁畫運動」,弗里達一生的愛人迭戈•里埃拉便是此運動的主力之一。

其次,弗里達從不掩飾對於祭壇畫的喜愛和從中受益的事實。起源於殖民時期的祭壇畫通常是一種對於災難的記錄,最後由於聖母聖徒弟的顯靈,使災難中的人得以拯救,畫中不乏對災難的殘酷描繪,然而手法卻真實、冷靜而不動聲色,令觀者無不為之震動。這種古老的藝術形式在超現實主義先驅布列東看來,在不但在時間上具有令人驚訝的超前性,更在空間上具有對生與死的思辨,和對人類肉身內外關係的超驗體驗。

我相信有這樣一個共識,對於傳統的反叛必然來自內部而非外部,必然來自熟諳個中門道的專業化人才,而非沽名釣譽的雞鳴狗盜之徒。弗里達自身畫風的確立,並不是對現實主義一次貿然的反動,亦非對於超現實主義等新思潮的盲從,而更多地來自一種「內發性」的生成。在弗里達的畫在巴黎巡迴展上,包括布列東,杜桑,畢卡索等人不出意料地為之傾倒。布列東激動地稱讚弗里達為「自發的超現實主義者」,而弗里達——這個來自於拉丁美洲,一片永遠遊離於文明的歐洲中心之外,被政變和塗滿赭色顏料的混血兒佔據的大陸的女性,也被毫無質疑地劃入到超現實主義的浪潮中去。布列東對弗里達的推崇甚至擴展到了整個墨西哥,與其說墨西哥是美國充滿悲劇色彩的鄰居,或是諸如托洛茨基等人遙遠而迷幻的政治避難所,作為一個歐洲人,他認為,至少在藝術上,墨西哥早就已經是「超現實主義的溫床」了。

正如桑塔格所說,每一種藝術風格都體現著一種認識論意義上的選擇。弗里達本人並不苟同布列東的「超現實主義」理論。「我真不知道這些畫算不算是超現實主義的,」她說:「但我肯定,它們是我最直率的表白。」

這個令人頗為尷尬的分歧是非常值得思考的。與歐洲的超現實主義不同的是,弗里達的畫面中出現的超自然意象(如同《受傷的小鹿》里人頭鹿身的動物,《水所給予我的》當中出現的火山、血液、屍體、奇異植物共處一室的場面等等等等)屆來自於弗里達個人的「知識構成」。這個知識構成極其複雜,裹挾著古代墨西哥的巫術、印第安人的傳說,阿茲台克人的祭祀儀式,以及太陽神神話等等「元知識」,它們最終一併組成了作為審美而存在的畫家世界。然而歐洲的超現實主義者,則更多為了反抗西方社會的理性與邏輯,試圖由非理性的、荒謬的、無意義的表達來進入現代人被焦慮、恐慌充斥著的最深層內心世界,顛覆傳統。

對於風格的不同理解,顯然造成了更深層次的文花上的誤讀。同樣的情況在馬爾克斯身上也發生過。當被問及有關自己作品中的魔幻現實主義元素之時,他顯得不屑一顧。「我從來不覺得自己的東西是什麼魔幻現實主義,他們都是真實發生的。」

即便是布列東等人在某種程度上已經窺破了歐洲帝國主義的幻象,繼而在這一傳統中四處碰撞,希望造成文花上人為的「錯位」,但我們悲哀的發現,和弗里達不同的是,直觀地來看,他們的藝術給人的往往是更加破碎的意念,更為令人不快的感官體驗,在這個層面上,如同陳平原在評論李贄時所說的那樣,一旦「反傳統」成了一種新的「傳統」,其負面價值就出來了。這種狂飆突進的思想甚至經由幾個瘋狂的馬克思主義者無政府主義者改頭換面進入政治領域,進入公共生活領域。我並非在誇大他們的功效,但事實確實,在此層面上,很多20世紀後期的政治運動,顯得充滿了迷幻的超現實主義色彩。

更令人不安的是,布列東的稱讚,背後隱含著的是一套我們再熟悉不過的話語體繫了,即,幾百年以來對於拉丁美洲及其藝術的偏見。這套偏見植根於帝國主義政治話語,與其所輻射於四海之內的文化範式、意識形態一道,在巨大的空間內進行物理上的擴張,繼而在日後無比漫長的歲月中,以其宗主國的身份,以其白人的身份、上帝的優秀選民的身份,對所有的「他者」進行不屑的掃視、充滿慾望的注視、嚴苛的審視。本質上講,布列東的態度和薩義德書中一位美國知識分子說的「給我看看祖魯人的托爾斯泰」那種傲慢的自負如出一轍。對這套話語,我想薩義德已經說得夠多。與他幻想中的阿拉伯世界不同的是,拉丁美洲這片飽受摧殘的大陸,在西方人眼中始終都是人類文明的「邊緣者」。這是這片大陸一直以來所承擔的苦痛。1928年,秘魯詩人巴列霍在巴黎街頭流浪時,用詩句寫下自己的體驗:

我出生的那天

是上帝生病的日子

那天,他病得很重

對於這些藝術家來說,在文花上受到的排斥,可能要比侷促的生活更令人苦惱和絕望。布列東的稱讚恰恰使得自己先入為主的評判身份暴露無遺,同時恰如其分地反映了拉丁美洲的藝術一直以來被所謂「西方正統」視作劣質模仿的事實,在這個事實前提下,出現一個弗里達這樣的人物,無疑讓他們感到震驚的。

相反,這種偏見催化了拉美藝術家一方面轉向更為深刻的內在化,另一方面傾向於自身的沉積,礴發,轉變,直至確立最後的獨特風格。正如每一個人看到弗里達的畫後,都會為其詭譎的風格、畫作中對生命的思考所深深感染一般,我也依然清楚地記得閱讀博爾赫斯時感到的整個認識體系受到嚴峻挑戰時的悸動。當然,作為觀看者的我們同樣也是以一種持續的、新奇的視角,然而意識到以下一個觀念是很有必要的,這一點出現在薩義德的《文化與帝國主義》中:

「……我們正在討論的文化屬性之構成不是由於它的本質特性(雖然它長久的魅力來自於它的本質),而是要把它當作一個有對位形式的主體。」

不得不承認,作為一個畫家,「弗里達」這個名字意味著實在太多。她的文花上的自覺令人讚賞,對於墨西哥炙熱的愛更令人堅信不疑,但這似乎並不足夠,因為更重要的是,她對於整個拉丁美洲藝術的地位有著重大的意義。

當我們回歸畫作,一再發現她如此痴迷於自我,死亡,災難,孤獨等一系列主題之時,又會為她畫中所體現出的現代性的院所所震撼。在那裡,我們不止一次地看到,她從自己的身體中分離出來,面對著畫中的自己;她的器官懸置在空中,旁邊傷痕纍纍的身體,像是剛剛經歷了一次暴行……我相信,無論是創作它們,還是欣賞它們,這種非理性的,超自然的體驗都不啻是一種「極限體驗」,而在此中發現個人的存在,可能正是畫家所希望的,也一如尼采所倡導的那樣:藝術崛起於自然之側,為的卻是超越它。

1978年,弗里達的畫在美國巡展,所到之處多是讚譽之聲,一時間,一切文花上的意識形態上的隔閡似乎都因畫作的卓越而不復存在。距離畫家死去已有二十多個年頭,面對已有的,進行中的,未來的闡釋和不斷闡釋,似乎總是有一種可以為之增設的錯落感,為人們供給那取之不竭的闡釋慾望:一如自己的一處私密的好去處被發現一般,就那樣令人失望地出現在了眾人的視線里。然而弗里達會如何在另一個世界裡溘然地觀望著這一切,然後吃力地回到畫室,用盡最後一筆墨色,來塗抹掉這一切令人心碎的譫妄呢。我終究還是困難而徒勞地想像著這一切。

評論