2010-03-28 05:00:47

如果沒有修正案

************這篇影評可能有雷************

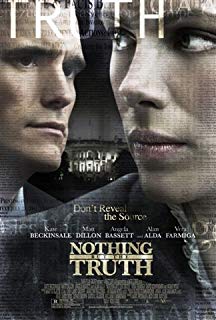

對於任何一部電影而言,戲劇衝突的設置都是必需要做的功課,高明的戲劇衝突應該能讓觀眾超越簡單兩分的善與惡,在更高的層次上扣問人性與我們所身處的這個社會。在電影《真相至上》中,這種衝突則來自於個人與國家機器之間的激烈對抗。

優秀的電影敘事往往在講完故事之後讓人產生意猶未盡的感覺——所謂意在言外。在這部標籤叫做「懸疑」影片的美國電影中,或許最大的懸念在於瑞秋會不會供出她的情報人,於是電影中設置了多次瑞秋被逼問情報人的場景,不管是她的同事、她的律師,還是對其進行採訪的記者,更不用提一直咬住瑞秋不放的檢察官巴頓,但是每一次瑞秋都選擇了緘默。為了追尋被掩蓋的真相,瑞秋寧願忍受監獄也不能忍受出賣自己的原則。

追求真相的記者,執行法律的檢察官,當兩種職業處於對立面的時候,影片的基調便已經大定。記者吃苦受罪是免不了的,眾叛親離似乎也在劫難逃,雙方勢力的嚴重不對等讓瑞秋在以一個受難者的形象接受羈押時同時也在觀眾心中獲得了受難者般的尊嚴和尊重。

在記者與檢察官對抗的背後其實是兩種價值的對抗——真相至上還是國家安全至上。在影片中被多次引用的憲法第一修正案寫道:「國會不得制定關於下列事項的法律:確立國教或禁止信教自由;剝奪言論自由或出版自由;或剝奪人民和平集會和向政府請願伸冤的權利。」這一條款被視為美國新聞自由的守護神,但遺憾的是即便我們拿著放大鏡也難以從中找到真相比國家安全更重要的字眼。而當瑞秋的故事真實的發生在集體「右轉」的當代美國時,國家安全幾乎毫無疑問取得了勝利。

當然,在氾濫對於女記者不幸遭遇的同情之前,有必要澄清的是我願意充分肯定檢察官巴頓的行為,作為司法部派出的獨立檢察官,他盡職盡責而又彬彬有禮,巴頓甚至從來沒有想過要將瑞秋折磨的非人非鬼,他的唯一目的只是揪出那個擅自洩漏國家機密的害群之馬。

儘管瑞秋揭露的真相在某種程度上是政府的醜聞,但是她洩漏美國特工身份的行為卻是毫無疑問的觸犯了美國法律,如果僅僅因為事實證明記者這種違法行為是符合某種自然狀態的正義觀而對其給予積極肯定,那我想這樣子的後果同樣會很可怕,因為這意味著每個人都被賦予了不去遵守法律的權利——只需要證明他是為了追求某種正義即可。

儘管在西方政治學中,「政府權力是個人自由的敵人」是一個被預設的前提,但是政府同樣也是保護個人權利最堅實的力量,如果用法律所禁止的行為去實踐對政府的懷疑其結果必然瓦解現存的法律秩序。然而,如果否定瑞秋的行為,那就如同其律師阿爾伯特在結辯陳詞中說的「那我們又如何才能知曉一名總統是否掩蓋罪責?一名軍官是否虐待囚徒?作為一個國家,當我們不再有能力約束當權者手中權力的時候,當政府不再懼怕任何責任的時候,它將成為何種性質的國家?」

對於權力的不安與憂慮一直存在於政治家的考慮之中,美國人將權力分成了三塊,以之彼此制約與平衡,在三權之外,更希冀通過建立一個「自由而公平的意見的自由市場」來提高公民自覺,在民主憲政的秩序下做出最理性的選擇。這也正是美國新聞自由得以繁榮的邏輯起點。在對於言論自由的多種解讀中,「免於政府檢查與許可的傳播自由」被認為是諸多層面中最重要的一環。儘管不少言論存在誹謗污衊甚至惡意杜撰的情況,但是在肯定憲法禁止國會限制言論自由的大前提之下,政府不能使用「事先審查」的方式對言論進行鉗制而只能採取另一種「事後懲罰」的方式。這從根本上讓相對弱勢的媒體在面對政府的強大壓力之下仍然能夠保留自由發出聲音的權利,正如儘管影片中的美國政府機構已經提前知道了《太陽報》將刊登他們所不願看見的報導,但是對於報紙的問世他們仍然無計可施。

女記者的勇氣與犧牲讓人動容,而這樣的事蹟也只能誕生在富饒的民主與自由的土壤當中。如果沒有來自開國者們的偉大遠見,沒有不斷鞏固和夯實的法治基礎,狂暴的國家機器會比電影中來的遠為猙獰與殘酷。正是《美國憲法第一修正案》和《資訊自由法》等成文法對媒體的保護,才讓權力與媒體作為美國龐大社會民主工程當中的兩個重要部件彼此咬合而不是分崩離析。權力的可怕不在於它會讓你失去什麼,而在於你不知道它會讓你失去什麼。在這種意義上說, 儘管瑞秋遭遇了巨大的痛苦,但至少她的努力讓陽光和目光注意到了之前為人所忽略的地方,而作為個人,她更不必擔心類似「躲貓貓」這樣更離奇的遭遇,僅此兩點,便已經值得大洋彼岸的我們見賢思齊了。