電影訊息

電影評論更多影評

2010-01-29 07:15:54

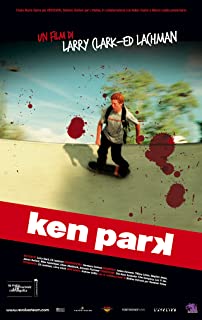

《滑板公園》:烏托邦的黑色詩章

導演:拉里·克拉克

主演:韋德·威廉斯,阿曼達·普拉莫,哈里遜·楊 等

「在藝術中,他們長青;在生活中,他們死去。」——陸支羽

引子:

托馬斯·摩爾(Sir 湯瑪士 More)的《烏托邦》(Utopia,1516)標榜了拉丁語系的傳奇。文藝復興裡的「人文」潛流,本質上而言,就是一座烏托邦理想國。及至後來,其受眾群衍變為「空想社會主義者」,烏托邦的「不可能性」忽而隱匿不見了。許許多多的人學會了對著虛無的東西頂禮膜拜。

時至今日,「烏托邦」的語義立場變得尤為模糊,兀自抽離開社會、階級、政治、經濟、文化、禮教等等,竟而成為一種類似於「無政府主義」式的存在,流傳在藝術家與藝術家之間,作為一種象牙塔式的避難所。於藝術家們而言,黑格爾的「存在即合理」哲學是有助於美滿的想像的。人稱,「烏托邦」是一首有關夢的詩。關於這個夢,仁者見仁。魏晉詩人陶潛視其為「桃花源」,古希臘哲人柏拉圖視其為「理想國」,義大利電影大師費里尼則以「阿瑪柯德」浮世繪來細細打磨這個夢。

我漸漸發現,「烏托邦之夢」在電影領域所表現出來的低姿態是前所未有的。一個莫須有的存在,即便再怎麼受人朝拜過,一旦跌下祭壇,必將低於大地。

這是神話的淡定,卻是生活的傷悲。

一,

早前看《半熟少年》的時候,聽聞許多咒罵的聲音。被世人掛名為「魔鬼」的拉里·克拉克小心翼翼地攏攏衣袖,坐到威尼斯某電影院最後一排軟椅上,藉著一幀幀抖動的光,開始構思他的《滑板公園》,又名「Ken Park」。那是一個執槍自殺的滑板少年的名字。滿臉雀斑,若鳥類翔集的沙地。

昔日跟好友談論時,不經意地拿克拉克和格斯·范·桑特作了比較。同樣是講述「青春殘酷」的高手,受過瑞弗·鳳凰城(《我私人的愛德荷》)薰陶的好友則顯然更熱衷於「桑特美學」。

熱愛漂亮少年的桑特,習慣了神情憂傷地把玩加州的風。光線被一束束紮緊,雲朵在低矮的天空下一層層爆裂,荒原低聲地嘆息。

唐比在《線團》中寫道:「世界是一座城,建在天堂和地獄的圍牆上;城裡的人白天穿著白褂,夜晚披著黑袍,他們的上半身白皙如玉,下半身卻宛如潑墨一般。」這段關於「天使惡魔」的言說是適用於桑特的。魯迅也說過,悲劇就是把最美好的東西打破給人看。

從《我私人的愛德荷》到《迷幻公園》再到《大象》,桑特毀壞了多少漂亮的少年,年輕的瑞弗又是怎樣痛苦地倒在德普的酒吧門前。

電影和生活夾雜成網,靈魂在斷裂。

反觀克拉克的影像,卻是另一種虛晃而粗鄙的存在,狂暴,血腥,粗俗,醜惡。身體在氣流中漂泊,精神卻陷入虛無之地。關於孤獨與徹夜狂歡,關於無根的信念,關於愛與恨的銼刀,關於家園的頹離與坍塌,一切都在悄然泣血中陡然轟裂。

一個人青春是一簇帶刺的月季,一群人的青春是一大片鋒利的荊棘。

二,

人說,拉里·克拉克的《滑板公園》是一座建在漂流瓶上的烏托邦。加州的暖風和晨陽混雜著大顆粒的微塵和年輕的血的氣息,在空氣里一枚枚爆裂。沒入荊棘叢中的少年,不自知得令人害怕。滑板公園粘膩的氣息開始糾結成網。

電影中的一群孩子,來自《半熟少年》締造的噩夢中。他們同在加州一座小鎮上,陷在同樣的不可名狀的困頓中。五個維沙利亞小鎮的孩子:K.P,阿桑(shawn),哥迪(claude),蜜桃(peaches),泰迪(tate)。還有那曾經引以為傲的精神之地,在黑鴉鴉的喧譁中,悄然廢棄,慢慢荒蕪。

Ken Park

關於Ken Park這個名字,電影開場,滑板少年舉槍瞄準自己的腦袋,暴斃而死,腦漿和血一股股湧向地面。一大群人圍攏過來。陽光亮得刺眼。

阿桑:「我曾是他的朋友,他叫K.P.,倒轉讀是P.K.,我常常取笑他。一天放學,他向腦袋開槍。他自殺跟我無關,但我和內疚。P.K.。

這是11歲的P.K.,他媽說他穿著他的幸運外套落葬,她說他的牙刷不見了,還對我說他感覺到兒子的魂魄。」

許多年以後,,我漸漸開始明白,為什麼少年的死輕淡若風?

影片結尾處揭示了PK的死因,時光回至自殺前。滿臉雀斑的PK坐在公園的藤椅上,因為女友肚皮裡的孩子心生恐懼和不安。於是,他的自殺演變成一種絕無第二次練手機會的「死亡操練」。

Shawn

阿桑(Shawn)的出場是一段猥褻弟弟的戲。少年對於「性」的粘膩的渴求使他的性傾向發生了輕微的錯格。

幾分鐘後,他又那般老練地趴在女友母親的胴體上,恍若吮吸乳汁的孩子。這一段場景令我想起墨西哥導演阿方索·卡隆的《你媽媽也一樣》,同樣講述世理難容的畸戀,克拉克的表述顯然是黑暗極了。然則,阿桑又絕不是《乳房與月亮》中乳臭未乾的懵懂小孩,他的慾念里早已開始露出成年人的利齒。藏匿於肉體中的荷爾蒙大肆爆裂開來。眉宇間的「眉釘」閃閃發亮。那是怎樣一種詭異的鋒芒啊?

更為黑色的是,我看到阿桑的房門背後竟凜然貼著李小龍的海報。這自然不會是克拉克的顯性安排,但這個無意間的湊巧令人暗自冷笑。

Claude

哥迪(Claude)的父親整天對著鏡子舉啞鈴,畸壯的肌肉一鼓一鼓汗濕在維沙利亞小鎮的風中。在哥迪眼裡,父親的「彪悍」像一張怪異的空殼,籠罩著他本應自由的生活。

那些滑板上渡過的美好時光被罪惡的黑手打破。從哥迪身上,我開始發現匿藏於「公園」之中一點點擴張的秘密。關於性和暴力,關於孤獨和狂歡,關於罪惡和救贖。《滑板公園》那被青春粉飾已久的面孔開始原形畢露了。(這有點像大衛·林奇《藍絲絨》中看似寧靜的村莊,又有點類似於安東尼奧尼「平靜之中的不平靜」。)

那個醉醺醺的深夜,父親的手猝不及防地伸進哥迪的夢鄉。父親對兒子的畸戀吶,令人心生厭惡。(關於哥迪父親的基佬傾向,令我念及一個問題。有人曾問我,為何他不去勾引其他男人,卻盯準了自己的兒子呢?我私自以為是其「自戀」傾向在暗中作梗。這從前面有關「父親熱衷於對著鏡子練肌肉」的鏡頭描述中可以得見。)

Peaches

蜜桃(Peaches)的父親是篤信基督徒的「混蛋」。從白天到夜晚,他拿著放大鏡逐字逐句地研究《聖經》,窺看女兒的一舉一動,宛如發了狂的清教徒。

可憐的蜜桃處於長久的禁錮之中,就像被關在黑屋子裡的金絲雀。她唯有藉著對「性」的渴求幻想著跳出禁慾的黑屋子。

那是孩子所熟識的潛規則嗎?那是孩子必將面對的所謂成人的歸宿嗎?現實消磨掉多少童年的細小記憶,又蒸發掉多少原本珍貴的親情?

當蜜桃與心愛的男孩寇迪做愛時,卻偏偏被父親撞見了。父親可怕地對著蜜桃朗誦《聖經》中關於「淫婦」和「貞女」的章節。在蜜桃耳中,那樣的朗誦與嘶吼無異。

直至父親與女兒的詭異婚禮,「破戒」的錯誤竟異變為更為殘忍的「亂倫」。那是怎樣一種黑色的疼痛啊?那是青春寂滅的靈歌。

Tate

泰迪(Tate)家中的狗總是叫喚個不停,就像祖母令人煩躁不安的開門聲。泰迪脾氣越發地暴躁了。有人說,泰迪性格上的孤僻和怪異是釀成其悲劇的罪魁禍首。我曾兀自相信過盛行於世的「性格命運論」,但在這部影片中,更大的兇手絕不會是這個面容清瘦的孩子。細想來,泰迪反而是更大的「受害者」。

關於泰迪的橋段中,有一個他用繩子勒住脖子「打飛機」的段落。焦躁而暴虐的感覺籠罩著我的大腦。唯有鏡頭,唐突而毫不迴避地對準泰迪的一舉一動。

直至他捏緊匕首殺死「討厭的祖父母」。那一刻,驀然驚醒的祖母睜著眼睛對他說:我愛你,泰迪。

黑紅色的血濺滿年輕的身體。它把祖母的假牙塞進嘴中,目光漠然而哀傷。唯有雨聲,在屋外咆哮不止。

PS:當導演克拉克被世人罩上撒旦的面具,我的耳邊呢喃著一位母親的詛咒:「他是一個魔鬼!」魔鬼?魔鬼……

人說,電影的使命開始錯位了。這究竟是童話蒙蔽了世人的眼睛,還是現實毒害了孩子?《滑板公園》表現的東西是那麼令人愕然,卻又那樣靠近真實,真實得至使人們眾口一詞地對「現實主義」表示反胃。跟昔日的《半熟少年》一樣,《滑板公園》的受眾群同樣是尷尬的。只因為它講述的是Kids,而不是更大一些的Young men。

三,

時光上有人稱《滑板公園》是一部「被馬賽克毀掉的經典」。縱觀全片,結尾處三個孩子3P的場面是「馬賽克」集中標貼的橋段。然而,正是因為這個橋段的存在,整部片子的立體感一下子湧了起來。烏托邦裡的黑色詩章成為一種「性愛」的詠言。

肆意而溫暖的對話(如下):

蜜桃:你記不記得你的夢?

哥迪:有時記得。

蜜桃:你夢到什麼?

哥迪:我夢到自己離家到夏威夷,那裡沒有我討厭的人。

蜜桃:你會不會回來?

哥迪:什麼意思?

蜜桃:你會回來探朋友還是一去不返?

哥迪:很難說,因為夢境不是這樣子。那裡的一切甚至不存在,沒有你、阿桑或其他人,只有我。

阿桑:我夢見不到別的地方,我想像不到別處是怎樣,我夢到的都是這裡。

哥迪:阿桑,你讀過《樂園島》這書嗎?這個島的哲學就是性愛,島民一天到晚玩雜交。

阿桑:瞎說!

哥迪:我是說真的!他們積累了數百年的經驗,做愛也不會有BB……

阿桑:怎麼辦到的?

哥迪:我不曉得。但他們一日大戰十五、六回合。那裡該是理想國,沒有爭吵,人人融洽共處,日做夜做,fuck,fuck,fuck!那裡該是烏托邦。

哪裡會是烏托邦呢?又是該死的烏托邦! 舉報

評論