電影訊息

電影評論更多影評

2009-12-12 09:34:22

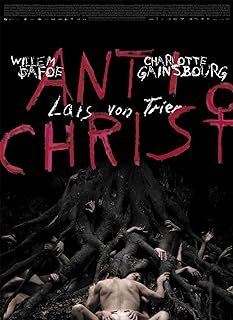

反基督者——一首對生命的讚歌

歷史上的北歐是一個自然環境惡劣的地域,其地理現狀直接形成了當地人民的信仰——原始自然宗教,這種原始自然宗教不相信任何神靈的力量,在北歐神話中的神並不是萬能的,而只是對自身內省「力量」的完美釋放獲得自己生命的最大化張力而形成「人」的生命的一種完美表達。正如尼采在《反基督》中多次提到的那樣:「極北族人」「北歐堅強的種族」,有足夠的勇敢面對「北方、冰雪和死亡」;他們渴望「閃電和行動」,因為他們的宿命就是「力的充實,力的緊張和力的壓抑」。這種對個人的生命的「力」的崇拜和基督教的上帝崇拜道德關懷形成巨大的衝突,因此造成了北歐作為歐洲大陸上最大的一塊「異教徒領域」。

作為丹麥人的馮提爾骨子裡對歐洲理性宗教文化的反叛思維即來源於自身的文化背景,這種反叛從早期對歐洲社會實踐的批判到後來對歐洲社會文化的直白性揭露一直伴隨著馮提爾的電影思想根源。只不過不同的是這一次馮提爾走的更遠、走的更徹底、走的更抽象、走的更瘋狂。

先不說電影裡隨處可見的各種隱語符號,這部電影從影像風格上來看是「馮氏風格」的集大成者,在早期歐洲三部曲通過對德萊葉的模仿學習到黑暗陰鬱詭異氣息並穿插塔爾科夫斯基的抽象隱喻符號場景。在後來的DOGME95運動中又有意識的對前輩的反抗形成自己獨特的晃動、手提、特寫、自由推拉鏡頭的影像風格,到這部《反基督者》中將這一些的元素融合到了一起,壓抑、晃動的鏡頭結合陰鬱的色調將人物的場景壓抑的無法呼吸,而與之形成鮮明對比的是對自然環境的廣度描述,兩相對比更顯出人對自我的壓抑和對自然力量的渴望(當然這是與影片主題相關的),每一個片斷都精益求精,甚至隨便抽取一幀都可以作為一個獨立的攝影作品。

此片的構思來源於上面提到的尼采的著作《反基督》,其本質是對理想、權利、壓迫和宗教道德的一次反抗,正如馮提爾在以前作品中多一貫表現出的反抗一樣,片中的女人代表的誤入伊甸園(文明理性社會)的「生命 」,在這裡,她沉迷於慾望、情感和理性道德觀念,而當有一天,她的孩子(新鮮的生命)跌下樓摔死的時候,她尚沉迷在情慾的享受之中,而這裡她對生命的「力」的意識開始反省,開始有意識的對理性環境(男人她的丈夫)進行反抗,接下來就是一系列的爭鬥的過程,男人不停的用理性社會的法則(心理輔導、言語壓迫、法則指導)對她這隻「迷途的羔羊」進行「上帝」的指引,企圖把她領回在宗教社會「正確」的道德理性道路,然而女人血管里流著信仰自然神的血液(這通過一系列的自然環境描寫可以看出,包括她拋棄男人跑到樹林裡與自然做 愛),她內心深處的意識一旦覺醒就會開始慢慢抵抗住男人(上帝)的誘惑,最終她終於屈從自己的內心,囚禁了男人,完成對自己生命的「力」的一次完美的釋放,在影片的最後雖然男人取得了最後的勝利,但他並沒有走出那片森林,因為他發現他最後被一大群女人(生命「力」 )包圍住而不知所措。

影片一如DOGME95以前的馮提爾,穿插了一系列的「塔氏」隱喻場景:鹿、撕咬自己心臟的狐狸、不死的烏鴉,這三個意向應該分別代表著電影的二、三、四章節:悲慟、痛苦、混亂,而這三個章節正表述了女人的思維中的「力」的覺醒過程,悲慟是基於一個生命的喪失(孩子)所引發的自我意識的覺醒,痛苦是在自我「力」的意識和男人(上帝)的指引壓迫之間的掙扎,而混亂的代表意向是那隻烏鴉,一方面表示自己意識的完美釋放,一方面又表達了個人的「力」不會受任何壓迫而死亡的強大形象(正如影片結束雖然女人死了,但是森林裡還有一大群同樣覺醒的女人,她們心中的「力」永不消散),其隱喻代表了馮提爾心中對生命的信仰的強大自信,一如塔可夫斯基。

這種逐漸上升到達最終的「覺醒」「得道」的高潮的結構模式讓我想起了另外一部超現實色彩的影片《鼴鼠》,與那部電影一樣的是,本片在大結構下也還有許許多多細節的隱喻符號供列位去發掘。

「電影就像鞋裡的石頭,石頭可以磨腳,但它可以使你的腳不麻木」,這是馮提爾的一句名言,我們所看到的馮提爾一直以來也是這樣做的,他一直用電影的語言來喚醒我們內心深處的生命「力」的意識,只不過這一次他帶給我們的不是一塊石頭,而是一把尖刀,在這部純抽象的哲思電影中,馮提爾更是將自己對生命的理解完美的闡釋出來,其早已不是當年崇拜塔可夫斯基但被塔可夫斯基批的一無是處的毛頭小伙子,現在的馮提爾經過對自己影像革命後自發的對自己進行哲學高度上的反思,終成一派宗師,本片已經不用再像塔可夫斯基致敬,而應該是後來導演向本片致敬。

評論