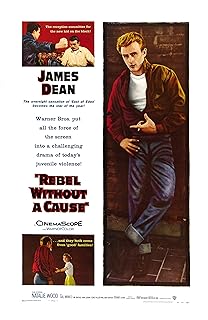

電影訊息

養子不教誰之過--Rebel Without a Cause

編劇: Stewart Stern Irving Shulman 尼古拉斯雷

演員: 詹姆斯狄恩 娜妲麗華 Sal Mineo

无因的反叛/阿飞正传(港)/养子不教谁之过(台)

導演: 尼古拉斯雷編劇: Stewart Stern Irving Shulman 尼古拉斯雷

演員: 詹姆斯狄恩 娜妲麗華 Sal Mineo

電影評論更多影評

2009-10-29 09:53:05

無因的反叛 2稿

這部片子是美國導演尼古拉斯雷伊于1955年拍攝的。香港譯名是阿飛正傳,台灣譯名養子不教父之過。相對來說,我則認為「無因的反抗」這個譯名比較合適。因為導演不是單就一個「阿飛」來講故事,也不僅僅把這個故事放在兩代人之間,這個單一的關係層面來看,若是這樣的話,片子就會沒意思很多,更不會成為經典了。Jim新學校報到第一天,雷伊設置了一個升國旗,一個踩校徽的禁忌,在天台單挑之後,少年們希特勒萬歲的口號,足以看出此片處處充斥著的意識形態。表現兩代關係的片子很多,且易落入俗套。而雷伊是一個政治上較為激進的導演,因此這部片子上也持續了他一貫對社會現實問題的關照,風格上,則秉持了他那種「激動人心的視覺風格」。

薩瑞斯於1968年出版了關於美國作者電影理論的重要論著《美國電影:1929-1968的導演和導向》中,將雷伊列入「天堂的遠端」導演一列。可見他的作品放在那個時代背景來說,影響深遠。

五十年代的美國社會,麥卡錫主義的風行,年輕人們對未來充滿迷惘,對現實仇視反叛,反共風潮當道,自然人與社會的矛盾,人與人之間的矛盾與不信任,人們的精神信仰早已潰如螻蟻,終日處於惶惶之中。對於沒有過經歷只有聽說的年輕人來說,只能對這個宏大的問題做一些淺薄的理解。雷伊的導演生涯里,與好萊塢的製片廠等級制度的矛盾是貫穿始終的。《無因》中三個少年與社會,家庭的衝突,也是他個人在這個現實危機的世界中極力尋找理想的藝術家原型衝突的一種反射。雖然歷史的車輪在不斷前進,彼時代已隨車輪而逝,《無因》卻還是會令人悲傷:雷伊無力為這種衝突思考出一種合理的出口,他個人也為此深深抑鬱。其實正因為如此才成就了《無因》,如果所有問題都有了歸宿,有了解決的方法,我想拍出來的一定不是現在我們看到的《無因》了,雷伊也不是雷伊,是偉人。結尾處歇斯底裡的小John被警察(象徵社會勢力)射傷,女僕衝向擔架上的小John無比傷心地喃喃道:「他只是個無依無靠的孩子,一個可憐的孩子。」而雷伊費了很大勁兒塑造的英雄Jim,癱倒在地,無助地爬向父親(象徵成人規則),抱住他雙腿,痛心地發出「救我,救我」的呼喊。雷伊借女僕和「英雄」之口,道出了他內心的無望和一個藝術家良心上的求救。這和魯迅在《傷逝》中,被社會秩序犧牲掉的子君以及子君的愛情的處理方式如出一轍。娜拉出走後,該怎麼辦?又該走向哪裡?這個看似黑洞的未來主義問題,魯迅,易卜生,雷伊,都沒有告訴我們答案。雷伊拋給觀眾一個無歸宿的結局,要求觀眾在不可能圓滿的故事中思考出口。時代的錯,導致作者個人視界的侷限,筆者認為這不是作者的侷限,換了誰都一樣,片子何已經典的關鍵在於是否可以作為「一片」的代表,雷伊已經做到了,不知那些覺得自己不會受侷限的人是否能做到。

以上說了雷伊的侷限,實際上,我們拋開意識形態,無路無歸宿的消極意義來看,《無因》確是一部相當典範的男孩如何成長為男人的故事,其中包含自抉與拯救,拯救的動作又分為自救和救他,自救的過程漫長又艱辛,總之是完成了。下面的任務是救他。救他的結果有兩個,一個成功,另一個不成功。

Jim,John,judy三個少年實際上代表了一個弱勢團體,某種程度上可以合為一個少年,他們一度孤獨,迷惘,無助,和上一代都有著深深的鴻溝,是社會無力拯救的對象,是被誤解被忽略的弱勢群體。雷伊為了將這種隱喻明確表達,甚至在細節上特地給他們取成全由「J」字母開頭的名兒。三個少年融為一體是一個漸進的過程,三合一的重要空間有這樣幾個,開頭的警署,天文課堂,結尾的廢棄的別墅,實際上三個人被安排在同一所學校是廣義上一個共同的天空間。警署就是一個充滿著衝突與暴力的空間,雷伊讓三者在這樣的空間聚集是多功能的調度。既給了觀眾三個少年為何後來彼此緊密聯繫的理由,也是全片氛圍的確立。Jim與傑瑞長官在警署的對話可知,他認為動物園式家庭無法讓自己成長。父親對母親始終唯唯諾諾,母親習慣於喋喋不休和以自我為中心,認為根本原因是父親的怯弱的性格。「怯弱」是弱者的特徵,一聲怯弱者是導致Jim與人交往的障礙。於是他開始拒絕朋友,拒絕怯弱,他為自己想了最終解決辦法就是根除父親在他心裡怯弱的影響(弒父),只有和怯弱告別和決裂,才可獲得重生。

Jim進新學校後上的第一堂課地點是天文臺,觀眾與學生們的視線合一,身臨其境般地一起上了一堂生動的天文課。而這個天文臺不單是個普通意義上的空間,也是Jim上的第一堂課的所在地。這裡的第一堂課,也有兩個含義,一是指表面上的天文課,二是進校後遭到的挑釁,這是一個充滿暴力和鮮血的課堂。天文臺也是他和不兩少年頭目伯克單挑的地點。天台常被表現作決鬥的場景,這在希臘神話中可以找到原型。

Jim向男人的轉型過程中,最關鍵的的是兩次向父親索要答案。第一次,Jim不知如何抉擇是否赴危險之約,向父親詢問。遺憾的是,父親起先根本沒有把這上升到一個事關男人的名譽問題來看,燈光起了作用,Jim的主觀鏡頭,父親臉上的光影明暗閃爍,而打給Jim光是高調的,因為此時父親根本不可能給他一個男子似的回答,他得到的一直是父親「十年後再回想,你會發現自己多麼可笑」這種逃避式的論調,所以在父親還在拖泥帶水地要商議要分析時,Jim果斷地脫掉帶血的舊衣,換上紅色夾克,完成了第一次轉型。父親卻身著象徵女性的花邊圍裙,看起來相當的滑稽可笑。而此時的Jim同時完成了換裝(轉型)。他為了獲得真正男人的名譽,穿著紅夾克,去赴告別怯弱者之約。根據弗洛伊德老兒的說法,男孩在長成人男人過程中,意識來自父親權威和威脅,男孩迫於這種威脅,把對母親的認同轉化對父親的認同,超越俄狄浦斯階段,獲得成長,將自己的慾望有母親轉向其他女人,最終使自己成為一位父親。雷伊拋出一個茱蒂,讓她成為Jim俄狄浦斯情節對母親慾望轉向的對象。從二人在警署第一次打照面,Jim無意中拾得茱蒂遺失的鏡子且一直保存於身。看到新鄰居是茱蒂便立刻上前打招呼。飆車時,茱蒂給了伯克三個吻之後,Jim說的我也要(而此時的茱蒂還沒有和Jim產生認同感,所以誤以為他也要泥土)。Jim一直處於主動而不得的狀態,但是在他心中已經將茱蒂漸漸地替代了母親。替代的關鍵動作是Jim在出事後到家,喝牛奶(筆者以為在醞釀),凝視幾秒椅上的父親(心理得到確認)。躺在沙發上,一個主觀鏡頭——母親從樓梯上下來看他。因為他是躺著的所以看到的母親形像是顛倒著的,鏡頭360°倒位後,母親的形象才正常化。但此時Jim心裡母親的身份真正被轉位了,接下來最關鍵的是「弒父」,這個動作後才能完成一個完整的轉型。Jim在父親第二次尋要答案時,父親在睡覺,母親從樓梯上下來,這時的母親卻出現在他顛倒的視線中。Jim像開場在警署一樣站在桌上同父母陳述自首的理由,卻仍然得不到二人的理解。已經成長了的Jim心裡已經有了決定,只是希望得到父親的一個確認,而不是一貫懦弱地啥也不絕定。母親跑向樓梯,堅決堵住Jim的去向,父親在樓梯口蹲著抱著頭,Jim要求父親站起來,給母親一個答案,同時也是給自己一個答案,父親顯然什麼也允諾不了。為了快點向一個成熟的男性角色轉型,他做出最後一個與自己怯弱者的曾經(父親)告別的舉動——卡住父親的脖子(弒父)。轉型成功,我們以為英雄的成熟是出路,後來看看不是出路,英雄也不是英雄,頂多稱作完成了自我轉型。俄國的弗拉基米爾普羅普說過神話的敘事就是一個艱巨的任務落到了主人公的頭上,史特勞斯認定神話敘事是由一個主語和一個動詞構成的。雷伊著力將Jim塑造成一個可以拯救自我,救他人的英雄,最重要的是拯救社會問題的人才名留歷史,Jim顯然不是。他順利完成自我拯救的任務,更深一步的,拯救和他一樣迷惘的他人也沒有全部成功。茱蒂(她)被成功拯救了,而John(他)沒有。悲劇結構中英雄的動作軌跡一般是由啟程,冒險,受阻,到最終回歸。Jim用在自我拯救上的精力已經佔據了元氣的大部,進入別墅拯救John勉強算做一次冒險,可是沒有成功,更沒有回歸。對於茱蒂的拯救,沒有明顯的冒險動作。冒險動作飆車則是他對自己角色轉變過程的一部份,也是茱蒂對他產生的強烈的親近性甚至到最後的視點,心理上的完全合一的最重要系扣。

茱蒂既是Jim拯救的對象,也是Jim完成自我轉型,心理上替代母親的另一個女人。她強烈渴望父愛,甚至讓父親感到窒息。向父親索吻得不到理解,於是轉移到伯克身上(飆車前獻吻),而她的吻又是Jim渴望的,就形成了有意思的索取,轉移和給與的一個環形,二人徹底認同的標誌還是在別墅里表達愛,告別孤獨的一個吻。Jim對於其的拯救也是漸進的。過程不如自救來的激烈和強大。開場的警署空間內,雷伊把該交代的都交代清楚後,還給後面留了很多伏筆。在我看來評判經典標準之一就是導演如何在有限的時空鏡頭裡給予觀眾最大值的資訊量。三個人不僅不止一次地出現在同一空間內,還有一些細節為後文作了交代。Jim在茱蒂離開後坐在她坐過的椅子上得到了茱蒂遺落的鏡子。茱蒂渴望過份的父愛而不得,失去了自我映像,直到被Jim拯救,才確認了自我(Jim飆車安慰後歸還),原型和映像合一。開學第一天,John在自己的鏡子前梳頭,鏡子下面是一張偶像明星的照片,他從頭到尾沒有從鏡中看到過自己的映像,倒是從中看到了Jim也在這所學校,在心理上甚至把他認同為父親的形象以此來填補他親生父親的缺席。

雷伊近乎完美的場面調度(景深和廣角鏡頭)把三個人安排在一個封閉的空間(警署),茱蒂此時的衣服是紅色,一定程度上表現強烈的慾望,後來的Jim在「長大成人」過程中標誌紅夾克,明藍色牛仔褲。而茱蒂在完成對他認同之後的服裝用的是淡粉色襯衫,淡藍色百褶裙。順便說下,Jim與John在警署的時候同屬問題少年,一個醉了酒,一個射殺吉娃娃,雷伊安排他倆的服裝同一個調調黑色,在Jim把黑色外套脫下遞給John取暖被拒絕,是符合邏輯的,觀眾一開始不知道這個乖張的少年的行為是咋回事,全將其歸因為醉酒,包括借外套的舉動。後來Jim拯救John時遞給他紅外套和開頭的舉動形成對比。開頭被拒絕,結尾被接受且功能鮮明,讓John溫度作用在他身心效果,Jim的紅外套遞給他後,光影又一次起了作用,筆者在前文提到過Jim第一次向父親索要答案時,用在父親臉上的明暗不定暗示他不可能以一個父親的身份來把兒子從心靈上的牢籠解救出來,這時Jim救John時,臉上的陰影消失了,取而代之的是一股陽光般的斑駁。女性可以被男性拯救,而男性作為拯救者只能自救。當他在別墅里誤認為自己被兩位朋友拋棄時,喊著」你不是我爸爸,不是我爸爸」時,心理底線已經坍塌了。不能順利完成自身的任務,依賴於他者,相對Jim來說,他是不幸的。不幸地在長成男人過程中掉鏈,迎面而來的是徹底的毀滅。三個人的父親形象都是殘缺的,一個冷酷,一個怯弱,還有一個甚至是缺席。這是一個絕妙的隱喻。Jim在家中得不到指引後,不顧父母阻攔兩次離家。茱蒂在父親不許她抹口紅,索吻不成和飆車事故後,三次憤怒逃家遊蕩在外。二人在事故發生後交心時,異口同聲的相對方說道,那不是我家,我決不回動物園(家)。有國才有家,有家才有國。二者是你中有我,我中有你的彼此交融關係。他們不回家,是對家中父權的失望和內心的孤寂的絕望舉動。也就是雷伊對美國當時社會現狀的抵制和拒絕,發出不承認這是自己的國家的呼喊。愛之深恨之切,找不到出口的雷伊只好拒絕和間接性的逃避。但是雷伊還是在片子最後,將自己的一點殘留的希望注入進去。空間上是從別墅內轉移到室外了。Jim爬向父親,彼此取得了信任,並且向父母第一次以朋友的身份介紹了茱蒂,父母相視相擁。攝影機鏡頭上升,警車又一次長鳴,別墅門前的路口定格,這是雷伊在絕望中留下的一點溫暖的視線,擔架上的John命運如何?路朝哪個方向前進?都是雷伊用鏡頭記錄下50年代美國的歷史,也是留給觀眾思考的問題。

評論