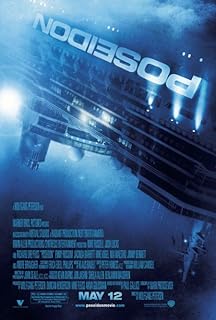

電影訊息

2006海神號--Poseidon

編劇: 馬克普羅塞維奇 Paul Gallico

演員: 喬許盧卡斯 寇特羅素 賈欣妲貝瑞特 李察德瑞佛斯

海神号/波塞东/海神号

![]() 5.7 / 110,670人

98分鐘 | Philippines:98分鐘 (cut) | Germany:94分鐘

5.7 / 110,670人

98分鐘 | Philippines:98分鐘 (cut) | Germany:94分鐘

編劇: 馬克普羅塞維奇 Paul Gallico

演員: 喬許盧卡斯 寇特羅素 賈欣妲貝瑞特 李察德瑞佛斯

電影評論更多影評

2009-10-20 00:08:30

《海神號》:一部徒有其表,缺乏靈魂的花哨影片

週日晚上CCTV6播放的這部災難大片,看完後,有感如下。

憑《空軍一號》贏得好萊塢「最出色動作片導演」聲譽的沃爾夫岡·彼德森,憑藉著《從海底出發》、《火線狙擊》、《恐怖地帶》、《完美風暴》、《特洛伊》等一系列既叫好又叫座的驚險刺激類影片威震好萊塢,逐漸成為好萊塢大電影公司可以倚仗的,用來與殘酷的電影市場進行巨資豪賭的重要砝碼。2006年的《海神號》就是華納花了1.6億美元砸在沃爾夫岡·彼德森身上,當時來說最貴的一次賭博,因為故事內容與當年《鐵達尼號》相似,所以本片基本可以認定是想要試圖複製一把當年《鐵達尼號》的神奇與不朽。但最終的票房卻大跌眼鏡,簡直慘不忍睹,首映週末2200萬美元,最終北美票房以6000萬美元收場,只有當年《鐵達尼號》北美總票房的十分之一。不僅本片票房和它的巨額投資形成了鮮明的對比,而且口碑也差到了一定程度,大多數的評論都集中批評它沒有靈魂,想要表達的只有兩個方面上,一、倖存者的喜悅;二、輪船傾覆的殘酷。IMDB的評分是5.6分,爛番茄的新鮮度也只有可憐的33%。給觀眾最終呈現的感覺就像一個高材生痛快的玩了一年,等到臨開學前一個月的時候,發現自己這一年的作業沒做,於是急衝沖的來補,但是想用30天的時間來寫需要用一年時間來完成的作業,時間怎麼可能夠用?於是乎,導演決定先把幾個重要的,老師會重點看的部份用心完成,其它的部份對付對付就完了。(本片2005年6月18日開機,2006年5月14北美首映。)倉促、偷工減料,本來有能力成為一部災難題材佳作,最終卻以「毛坯房」收場。

其實,《海神號》的構想還是非常不錯的,基本上走的是用華麗的特效把「災難」、「驚悚」、「冒險」等的幾個經典商業片元素有機結合起來的路線,走這種路線的影片大多數情況下是不會失手,因為難度其實不是很大,只要把投資的80%用在它該用的地方,比如請有票房號召力的明星、做出眼花繚亂的特效(這也是好萊塢大片一貫的水準)、寫劇本(只要別太爛,能說明白就行)、做宣傳(這方面好萊塢站在了世界的最前面),其它20%浪費掉都可以。從本片中也能找到以上所說的那些商業片元素和壯觀的電腦特效,比如「大浪襲來,打翻整個船體的災難」(很像《鐵達尼號》,只不過這回船先翻後沉)、「船體傾覆後,船內進水,水位不斷上升與各種突發危險情況不斷的危機與恐懼」(很像《異性》,只不過是把猛獸換成了洪水,但緊張感有過之而無不及)、「一個小分隊為了生存深入船底的冒險之旅」(很像《地心毀滅》,都是為了生存不得不征服危險的未知地域)這些都是被證明過無數次的經典商業片元素,還有那個船體整個傾覆180°的電腦特效,絕對震撼!就這麼一場戲,就足以體現出這個電影的特效團隊不是吃素的。

但究竟是些什麼惹得觀眾不願意買這部電影的帳呢?籃球迷們知道,有很多NBA球員的個人能力都非常出色,個頂個都是BUG級別的明星球員,但是由這些球員組成的NBA球隊的籃球水平卻是有高有底的,他們缺少的就是團隊合作;很多人也看過CCTV曾經力推的「動畫大片」《地球超人》,風、火、水、土地個個都很無敵,但是最無敵的還是那個手拿「心靈」戒指的小黑孩,前面那四位遇到什麼困難,「心靈」一發威困難迎刃而解,他們缺少的是凝聚力。同理,《海神號》擁有那麼多經典的商業片元素和華麗的特效的同時,如何有機結合起來,形成一個有主題的故事才是最重要的,雖然要找到一個視角獨特的主題非常困難,但是就隨便找一個已經被其他同類型影片說了無數遍的主題也比沒有強。為什麼《鐵達尼號》能有6億的北美票房,是《海神號》的10倍,通過「愛情」這個已經說了100年,估計從電影誕生一直說到現在的這個主題把所有商業元素合理的融合在一起,絕對是它成功因素里最重要的原因。咱不說那個百年一遇的奇蹟了,說說最近韓國一部模仿好萊塢的災難片《海雲台》,這部電影在韓國的成功也在於它是在災難來臨這個大背景下,為我們講述了一群有情人情感昇華的過程。這樣的例子很多,基本每一部成功的災難片都是以情動人的,把平常現實生活中的一段或幾段感情糾葛放到了災難這個特俗的大環境下進行嚴酷的拷問,所有特效、驚悚、冒險、喜劇、懸念等這些花里胡哨的東西只不過是一棵大樹壯美的枝葉外表,這棵大樹之所以能夠屹立不倒的原因,還得靠表層下面,深扎進土壤裡的根莖,也就是那份「真情」!

我們對《海神號》這部電影只能遺憾的說「一部徒有其表,缺乏靈魂的花哨影片!」無論是其中想要表現的父女情、母子情、愛情都沒有對生存的渴望強烈,確切地說是就是「我想活著!」戰勝了一切情感,使這群人逃脫了災難,雖然這種主題更符合人們面對災難時人的真實想法,但它並不符合我們當代社會的主流道德標準,媒體歌頌的和觀眾想要看到的其實是一種善意的謊言,而非事實的殘酷!

評論