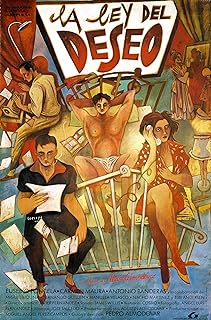

電影訊息

電影評論更多影評

2009-10-14 00:29:27

死於華年或存活至結局

在阿爾莫多瓦眾多的女性電影序列中,《慾望的法則》與《不良教育》是特殊的兩部。都呈現了GAY的生存境遇,同時投影了導演自身的經歷於其間:易性者蒂娜與伊格萊西奧幼時被神父性侵犯的情節設置來自於導演自身童年期的創傷性記憶。作為一個同性愛導演,阿爾莫多瓦處理一部同性愛題材的影片與非同性愛導演有何不同?非GAY導演,如李安們,可能會更多地表現社會的壓迫,自身身份的認同與掙扎。而阿氏電影在意識形態上顯然已超越了初級的訴求(呼籲寬容,爭取平等權利),來到了超性別意識的酷兒層面:性別根本不重要,平等權利在現實中去爭取即可,不必要在創作中還對此喋喋不休。

阿氏的電影世界,確乎是一處酷兒樂園,同性愛、易性、易裝、戀物者們芳華絕代地飄忽其間,去成為自己,去愛,幾乎無人對自身性傾向產生焦慮。對代表著普及、庸常的大多數而言,那離經叛道的姿態,驚世駭俗的告白,似乎印證著這不僅是慾望的法則,更是對法則的僭越,對常規的冒犯,對世俗的挑戰。《慾望的法則》的另一深意,是導演對自身青春期一瞥幽深悵惘的凝視嗎?

《慾望的法則》,1987年,我們看見黛綠年華的安東尼奧班德拉斯,他飾演的外交官之子安東尼奧,年方20,青澀、衝動,在馬德里街頭的日與夜追逐著獵物——導演巴帕羅。巴帕羅教他如何溫柔親吻,他被巴帕羅進入,第一次與男性性交。他為巴帕羅的房子換燈、刷塗料,他穿與巴帕羅一樣的花襯衫——想像中的佔有,迷戀。但巴帕羅另有相愛卻無法相處的愛人胡安。於是,安東尼奧他嫉妒,他去毀滅。他將胡安推下海邊斷崖,他接近並成為巴帕羅的變性人姐姐蒂娜的男友,他謀殺,他欺騙,他綁架,他付出生命的代價換來與巴帕羅單獨相處的一小時。溫存,親熱,最後的晚餐一般,然後飲彈自殺。這是佔有的慾望?還是為完成自我想像中偉大、悲壯的愛情慾望?但是他死了,死於華年,在為愛情奮不顧身的青春期。而我們,安東尼奧的同類,沒有死於心碎,亦暫且逃離了愛滋的陰影,如履薄冰地安度了青春期。

如果安東尼奧活下來,會怎樣?我們的愛情,那些曾經愛過我們或我們愛過的人會有怎樣的結局?04年,阿爾莫多瓦給出了他的答案。

17年後,2004年,《不良教育》。戲中戲的結構,導演恩里克拍攝中的《拜訪》是《不良教育》的鏡像。埃里克的初戀伊格萊希奧可以是《法則》中的蒂娜,亦可以是安東尼奧。《拜訪》中,胡安所飾的伊格萊西奧多年後重返教會學校,勒索曾對他性侵犯的神父莫羅,但被另一神父滅口,結尾處,莫羅神父似乎神情哀痛。而在《不良教育》敘事結構的「現實」層面,伊格萊西奧確乎是變性者,是徐娘半老的癮君子,被其弟胡安與神父莫羅二人聯手謀害。因為伊勒索?因為伊吸毒?因為伊影響了弟弟胡安的生活與前途?那一景令我心痛:伊格萊西奧臨死前在打字機上敲下:恩里克,我想我終於成功了。她不知曉她正走向死亡。即便不死,他會成功嗎?成功地勒索到巨款,然後成功地戒毒、美容,煥然一新地與恩里克重逢?我們不會知曉,但為她自以為是、渴望新生的那個瞬間所震動。其後,胡安成為明星,而教父莫羅重複了伊格萊西奧的行徑——勒索胡南,被胡安駕車撞死,恩里克則繼續其導演人生。

一則影評說,《慾望的法則》與《不良教育》像一枚硬幣的正反面,陽光與月亮背面。前者雖然有驚心的謀殺,但那是一種在絢爛的生之愉悅裡的力比多衝動,殘酷卻不醜惡。還有蒂娜,變性人姐姐,幼時被神父性侵犯,與父親相愛並私奔,為父親變性卻被拋棄。面對如此破碎的過往,她說,我絕不忘記,記憶是我唯一的財富。她依然體現了尊嚴,決不叛賣自己的過去——拒絕把自身經歷當做弟弟劇作的賣點。她有一張或憤怒、或悲情或安然的決絕而風霜的臉。

而後者,《不良教育》或許要呈現的是,藝術或我們想像中的人生,是美麗的殘酷,在殘損中依然映照出人性美好的一面;而現實的殘酷,卻是如此骯髒、醜惡。

安東尼奧,如若你存活下來,沒有死於愛情,那麼背過臉去,不要直面那髒污的愛情結局。

阿氏的電影世界,確乎是一處酷兒樂園,同性愛、易性、易裝、戀物者們芳華絕代地飄忽其間,去成為自己,去愛,幾乎無人對自身性傾向產生焦慮。對代表著普及、庸常的大多數而言,那離經叛道的姿態,驚世駭俗的告白,似乎印證著這不僅是慾望的法則,更是對法則的僭越,對常規的冒犯,對世俗的挑戰。《慾望的法則》的另一深意,是導演對自身青春期一瞥幽深悵惘的凝視嗎?

《慾望的法則》,1987年,我們看見黛綠年華的安東尼奧班德拉斯,他飾演的外交官之子安東尼奧,年方20,青澀、衝動,在馬德里街頭的日與夜追逐著獵物——導演巴帕羅。巴帕羅教他如何溫柔親吻,他被巴帕羅進入,第一次與男性性交。他為巴帕羅的房子換燈、刷塗料,他穿與巴帕羅一樣的花襯衫——想像中的佔有,迷戀。但巴帕羅另有相愛卻無法相處的愛人胡安。於是,安東尼奧他嫉妒,他去毀滅。他將胡安推下海邊斷崖,他接近並成為巴帕羅的變性人姐姐蒂娜的男友,他謀殺,他欺騙,他綁架,他付出生命的代價換來與巴帕羅單獨相處的一小時。溫存,親熱,最後的晚餐一般,然後飲彈自殺。這是佔有的慾望?還是為完成自我想像中偉大、悲壯的愛情慾望?但是他死了,死於華年,在為愛情奮不顧身的青春期。而我們,安東尼奧的同類,沒有死於心碎,亦暫且逃離了愛滋的陰影,如履薄冰地安度了青春期。

如果安東尼奧活下來,會怎樣?我們的愛情,那些曾經愛過我們或我們愛過的人會有怎樣的結局?04年,阿爾莫多瓦給出了他的答案。

17年後,2004年,《不良教育》。戲中戲的結構,導演恩里克拍攝中的《拜訪》是《不良教育》的鏡像。埃里克的初戀伊格萊希奧可以是《法則》中的蒂娜,亦可以是安東尼奧。《拜訪》中,胡安所飾的伊格萊西奧多年後重返教會學校,勒索曾對他性侵犯的神父莫羅,但被另一神父滅口,結尾處,莫羅神父似乎神情哀痛。而在《不良教育》敘事結構的「現實」層面,伊格萊西奧確乎是變性者,是徐娘半老的癮君子,被其弟胡安與神父莫羅二人聯手謀害。因為伊勒索?因為伊吸毒?因為伊影響了弟弟胡安的生活與前途?那一景令我心痛:伊格萊西奧臨死前在打字機上敲下:恩里克,我想我終於成功了。她不知曉她正走向死亡。即便不死,他會成功嗎?成功地勒索到巨款,然後成功地戒毒、美容,煥然一新地與恩里克重逢?我們不會知曉,但為她自以為是、渴望新生的那個瞬間所震動。其後,胡安成為明星,而教父莫羅重複了伊格萊西奧的行徑——勒索胡南,被胡安駕車撞死,恩里克則繼續其導演人生。

一則影評說,《慾望的法則》與《不良教育》像一枚硬幣的正反面,陽光與月亮背面。前者雖然有驚心的謀殺,但那是一種在絢爛的生之愉悅裡的力比多衝動,殘酷卻不醜惡。還有蒂娜,變性人姐姐,幼時被神父性侵犯,與父親相愛並私奔,為父親變性卻被拋棄。面對如此破碎的過往,她說,我絕不忘記,記憶是我唯一的財富。她依然體現了尊嚴,決不叛賣自己的過去——拒絕把自身經歷當做弟弟劇作的賣點。她有一張或憤怒、或悲情或安然的決絕而風霜的臉。

而後者,《不良教育》或許要呈現的是,藝術或我們想像中的人生,是美麗的殘酷,在殘損中依然映照出人性美好的一面;而現實的殘酷,卻是如此骯髒、醜惡。

安東尼奧,如若你存活下來,沒有死於愛情,那麼背過臉去,不要直面那髒污的愛情結局。

評論