2009-09-30 09:20:27

此性非唯一

************這篇影評可能有雷************

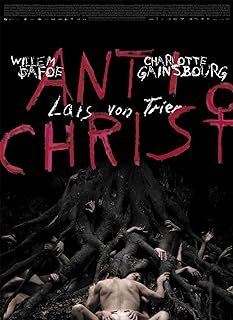

馮特里爾的電影從女性主義的立場來解讀是再容易不過的了。但往往一個男性導演著手「反基督」(反父權)的主題難免會表現的多少有點做作,這不是先驗論。包括馮特里爾前幾年《黑暗中的舞者》,我都覺得有點做作了。

這部電影從我內心深處來說是認同的,很奇怪。這個導演有很嚴重的厭己症,這就跟那些披著女性主義皮實則骨子裡深刻厭女症的男性導演有了天壤之別。我並不是鼓吹女性主義和厭己症,而女性主義自然也不等同於厭己症。

沒有一個導演希望觀眾在看電影的時候枉自揣測和評判導演自身,用馮特里爾自己的話說:「我有整整兩年的時間都非常沮喪,整天不知道在想什麼,或者我什麼都不想。這部電影就是在那段時間裡拍攝完成的,靈感來自於我自己的感受、想法和恐懼。不過這不應該成為導演和觀眾之間的溝通的橋樑,我拍電影是想表達出一種接近真正黑暗的恐懼,而不是讓他們來體會我內心的想法。我的電影是這個世界的一部份,所以,觀眾能不能理解它不是大問題。」

但是用導演系同學自己的說法,一般導演分為兩類:窺淫癖和暴露狂。但是如果一個導演只窺不暴,那他拍的東西就沒勁了。所以這就給無數影迷、影評人和學者們落下了口舌,所謂電影批評就是一個類似於「揪小辮子」的工作,用言語暴力讓電影文本優雅地爆破。

那麼,我自然就可以很負責任地說這部電影表現出馮特里爾是一個性別模糊的導演,這跟他是否女性主義或者「女性化傾向」並沒有必然的關係。如果導演的超我是一位有自覺意識的泛性別主義者,那麼他的自我是男主角,本我則是女主角。我不太情願用佛洛伊德詞彙,正如導演在電影中也像大多數女性主義者一樣表現出對弗洛伊德的愛恨交加。當佛洛伊德在對戰女巫的時候,那種弱勢感就像那隻拖著半截幼鹿驚恐而過的母鹿。雖然導演殘存的一絲自我讓他最後戰勝了女巫,但是電影最後在男主角回眸中無數沒有面孔的女人向他湧來,那正是導演的本我們又像鬼魅一樣飄回來了。

其實我想說的,這一切讓我欣賞的,是一種創作狀態,一種極端厭己的創作狀態。而我們往往忽略掉的是此己非唯一。本我、超我和自我只是一種更為人接受和理解的說法。這些「我」的交織是為了舉證一種弗氏的抑鬱,這和導演的自我闡釋倒是不謀而合。既然導演說「這部電影只是講述一個男人和一個女人的關係」,那麼無數「我」的交織從根本上舉證的是「此性非唯一」。這裡沒有「一個」男人和「一個」女人。雖然從故事層面來說無礙又是關於男性自我臆想的「閹割恐懼症」——更為優美、成熟和血腥的《水果硬糖》。但是電影中隱晦的表述是,16世紀的女巫大屠殺在導演看來究竟是性別屠殺還是性別的自我毀滅?這種思考其實不是反基督,也不是反女性。因為這根本就不是一個二元對立的命題。

導演的有意識是一種理所當然的泛人性論,所謂的神秘、黑暗與陰鬱,從來就不應該是女性本體論,而對於男人而言也非再是幼稚卻強大的「閹割恐懼症」。導演的無意識卻是糾纏不清的,我說不清楚是他本身就不清楚,我突然意識到導演還有一個強大的「我」,也在電影中,這個「我」的強大是這部電影讓我感覺到可貴的不做作的一個強大原因。

這個「我」就是,電影一開始就死掉的男人和女人的小孩。

以上評論非學術評論,毫無邏輯,純屬主觀臆想,允許隨意闡釋。因為我跟赤陶陶同學說我是要做學術研究他才願意把碟借給我們看的,奉上偽學術文一篇,嘿嘿。