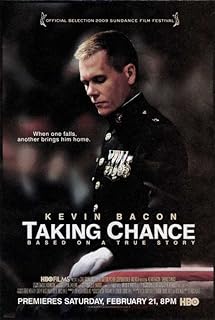

電影訊息

護送錢斯--Taking Chance

編劇: Ross Katz

演員: 凱文貝肯 Tom Aldredge Nicholas Art 布蘭琪貝克 Tom Bloom

护送钱斯/带你回家/护送钱斯

導演: Ross Katz編劇: Ross Katz

演員: 凱文貝肯 Tom Aldredge Nicholas Art 布蘭琪貝克 Tom Bloom

電影評論更多影評

2009-06-12 22:54:45

王書亞:誰帶你來,誰帶你回家 (轉貼)

誰帶你來,誰帶你回家

海軍陸戰隊的麥克上校,每晚睡前,上網查閱伊戰陣亡士兵的名單。祈禱說,不要看見我熟悉的人。一天早晨,他走進將軍辦公室,請求護送一等兵錢斯的遺體回家。將軍提醒說,你是一個高級軍官。麥克說,這個19歲的孩子,和我來自同一個小鎮。我沒上戰場,希望能為他做這件事。

這個遺體護送的故事,以異常簡單的力量打動了我。電影子乎每個鏡頭,都在說同一件事。就是對死者及其遺體的尊重。軍方的太平間,無數工作人員,將染血的遺物,一遍遍潔淨。尤其一個黑人女軍官,將錢斯的手清潔乾淨後,一雙黢黑的、女性活著的手,停留在死者淨白癱軟的手上。這是上百個打動我的鏡頭之一。

儘管追悼儀式都是閉棺的,親人只會看到遺照,不會親眼見到遺容。可為了這張陣亡士兵的遺照,這個國家實在是不惜血本。更寶貴的,是有無數的人,委身於一個人的遺體。不,不是委身於錢斯的遺體,是委身於他一生的作為,和不死的靈魂。有個精心的細節,負責派遣護送員的軍官,交給麥克兩面國旗。他說,因為錢斯的父母離婚了,必須分別送給他們。

作為一個軍方護送員,麥克上校胸前掛滿勳章,跨越了大半個美國。在機場、飯店、倉庫、車站,一次次以緩緩舉起、緩緩放下的軍禮,迎送遺體的每次裝載。轉機時,搬運工們圍攏來,和麥克一起向錢斯致敬。在費城上空,一個空姐蹲下來,輕輕叫醒他,將一個十字架放在他手心。好像所有人都知道這些護送軍官是幹什麼的。在另一次航班上,一個時尚女孩坐他身旁,發簡訊給朋友,說旁邊的軍官真帥。抵達後,機長廣播說,我們的機上還搭乘了一位陣亡士兵,請大家留在座位上,讓護送員先下飛機。那女孩轉過頭來,以忽然間的母性,輕輕對麥克說,對不起。麥克站在行李裝卸口,再次緩緩舉手,所有乘客都停住腳步,向永遠躺著的錢斯致敬。他在一場他們認同或不認同的戰爭中失去了生命。但寶貴的是,如今他像一位駕崩的王子那樣,被送回了故鄉。

日本的《入殮師》裡,對屍體的精心修護,出於對生命一種泛神論的敬畏。入殮師站在河邊,看見鮭魚回遊,死在途中。那一幕,點出了導演的哲學背景。《護送錢斯》不同,每個鏡頭都在肯定一件事,就是整個國家對死者的責任。麥克上校將遺物交給錢斯的父母后,說,我必須讓你們知道,一路上,有無數人向你們的孩子致敬。

最寶貴的,是這一切真發生過。麥克在回程,填寫護送報告。或許因為他是上校,不願像下級軍官,寫得那麼公式化。他便叉去「報告」一詞,將題目改為「護送錢斯」,細細記下了無數美國人對陣亡者的尊重。隨後,這個故事在網上流傳,去年拍成紀錄片,獲得奧斯卡最佳紀錄片提名。今年又翻拍,在聖丹尼斯電影節上提名最佳評委獎。

為我們死去的人,值得如此對待。這不關乎仗該不該打,你們的孩子死得值不值。因為一個人的死,值不值得我們記念,和他自己值不值得去死並沒有關係。至少有一件事值得我們尊敬,就是死亡本身。一個人用自己的死,發給我們一封雞毛信,就是我們當中有人去了,我們也終於要去。

換言之,死去的人,其實都是為我們而去的。而去的人,總和我們有點關係。去年夏天,一個志願者從綿陽回來,帶給我一張照片,是九州體育館中,一個叫王怡的小女孩的蠟筆畫。那一刻,我和麥克一樣,無法不認為這和我有關。隨後在網上,我找到了這位倖存者的照片。一年過後,我也像麥克一樣,上網查詢地震死難學生的名單。直到看到另一個叫王怡的小男孩,綿竹九龍鎮九龍中心小學二年級學生。

1993年,索忍尼辛在海外已流亡了20年。他歸國前夕,對俄羅斯記者說過一段話。大意是,我們必須對死難者履行紀念的義務。沒有紀念,人民的歷史就不存在。

但我要如何護送小男孩王怡呢。這一生,我們護送的人少,要紀念的人多,多到只能分給每個人幾秒鐘。生命的荒誕,不在於死亡,在於活著的人,無法將自己委身給那些需要紀念的人。這就是為什麼別人的死亡,無法打動我。只有那些和我有超級連結的人,他們的死亡離我比較近。或者說,親人和我們的連結,是看得見的。一個同鄉、一個同名者,和我們也可以互相點擊。但其他人和我們的連結,往往無法被看見。看不見的,就當沒有,這總是一個方便的、唯物主義的藉口。

上校護送錢斯,還有一個強烈的心,是覺得自己坐在辦公室,不像軍人。看見一個19歲的同鄉死了,他有一種內疚,彷彿錢斯是替他死了。麥克認為自己捨不得家庭溫暖,他已習慣了回到家裡,擁抱妻兒。他對失去這一切的恐懼,超過了對自己職分的承擔。這是他參加海灣戰爭升職之後,從事文職的潛在動機。在同僚的死亡面前,麥克無法找回自己存活的正當性。從這個意義上說,當他在無數普通公民面前,一次次向著錢斯緩緩行禮時,他重新獲得了軍人身份的確據。這就是他為什麼,在機場安檢口堅持不脫軍服、不摘下勳章的原因。

我們所做的事,如果有意義,就意味著有一個家,超過地上的家。否則一切理想、事業,本質上都與我們對家庭的責任衝突。也必有一種血親,超過地上的血親;必有一種弟兄,超過地上的弟兄;必有一種看不見的連結,超過看得見的連結。不然你說「四海之內皆弟兄」,你說「血濃於水」,不是一個實現不了的夢想,其實就是一個哄我們去死的謊言。

8歲的小男孩也好,親身的父母也罷,我沒有帶你們來,我也無法帶你們回家。我不能拯救,只有陪伴。今天早晨,我和母親過馬路,一輛車不顧紅燈,昧著良心而來。我擋在路邊,伸手過去,示意他停下。我忽然想起杭州的譚卓,風華正茂地走著,被飛車撞死在斑馬線上。那一刻,我伸出去的手,停在空中,大概兩秒。我在心裡默禱天上的神,將我的手勢,當作麥克在電影中緩緩舉起的軍禮。

2009-5-25

人物週刊,再為20週年而作。

註:看過此片此文,想起很多東西...關於逝者...關於生者...轉貼至此。

原文地址:http://www.tianya.cn/publicforum/content/books/1/120576.shtml 舉報

評論