2009-05-29 03:41:23

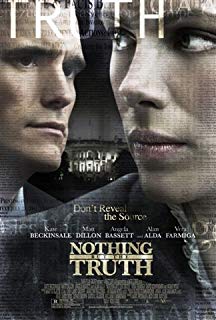

《Nothing But The Truth[真相至上]》解讀電影,並不過度

************這篇影評可能有雷************

http://axinlove.com/2009/05/nothing-but-the-truth/

《Nothing But The Truth[真相至上]》解讀電影,並不過度

by @xinl.ve 090528

本片話題性實足,有這個電影敘事的現實背景—-當片頭有言「本片純屬虛構,如有雷同實屬巧合」時,電影故事已經表明其具有真實事件可供參考,曾經在《Friends[老友記]》的OMTV中給人帶來無數歡樂的Dr. Ross Geller,演員David Schwimmer出演本片中女主人公的丈夫,以及一直被人寄予希望為藝術「獻身」(裸露身體)的Kate Beckinsale—-她正在向一線女星奔進中。

媒體洩漏特工身份,記者堅持新聞原則保密消息來源,政府律師認為記者保護的人涉嫌威脅國家安全—-犯有本片中提到的「叛國罪」!記者和政府律師需要在最高法院的大法官/大陪審團[the grand jury]的注視下,進行憲法第一修正法案所保障的權利與國家安全之間進行攻防,其中還夾雜著記者堅守職業道德與原則的考量。(詳細背景情況可以參考本文最後的附文)

《Nothing But The Truth[真相至上]》是這樣一部「如有雷同,那就雷同吧」的電影。在改變記者性別及家庭背景(育有一子的已婚女性Rachel Armstrong),增加報導給當事人的不利影響(女特工死於一個精神病患的槍下),複雜化細節(普利茲獎、夫妻關係、辯護律師的堅持以及最後才出現的真正消息來源)等情節設定下,「一出美國政府藉口國家安全,對人權、言論自由和新聞報導自由進行無情踐踏的現實諷刺劇便躍然紙上」—-一如《Changeling[親子迷霧]》里對洛杉磯警察曾經的腐敗窩案的刻畫。

輕易地把電影看做對他國人權的指手劃腳,實在與本片的傑作地位不相映襯,編劇兼導演Rod Lurie所付出的心血無疑是對牛彈琴。改變真實事件的細節,增加藝術作品的張力與深度,Rod Lurie可謂用心良苦。首先是女性記者Rachel Armstrong要因為新聞報導及保守來源進入監獄後,要掙扎於母子、家庭和職業道德的困境中,年幼的兒子成長期間需要母愛,自己的丈夫在堅守中也變得懷疑—-懷疑妻子的動機與堅持,更不用說旁人的眼光。真要用電影去批評政府對新聞報導自由的戕害,那只要無限放大Rachel在看守所經受的苦難與她的堅守即可,根本不要再去大動干戈於記錄被Rachel新聞報導揭露身份的女特工艾瑞克a Van Doren的遭遇,也不用再去設定消息的「奇異」來源。

艾瑞克a Van Doren可以說是編導的第一個妙筆。她是整個報導揭秘的另外一面,提供政府在追查資訊泄密中對己方人員的調查場景。控告Rachel涉嫌威脅國家安全是政府對外部施加的壓力,而對內採取不停歇和不經意的方式調查當事女特工,是其對內的做法。情報人員身份泄密事件的真實處理程序應是如此,特別是「(暴露身份的特工)在海外接觸過的所有人員將會被外國情報機構調查,更多的中情局特工和線人將可能陸續被曝光」的嚴重後果存在。而艾瑞克a Van Doren與Rachel Armstrong在片中的幾次「交流」,既表明事件前後彼此之間給對方增加的壓力(增加電影的張力),也用最後的二人結局表示事件的受害者是雙方的(電影故事變得複雜)。

若只用感性的情緒去鼓吹本片中Rachel對記者原則的堅持,那也會陷入攝影記者凱文·卡特拍攝《飢餓的女孩》的兩難境地。analyoo@smth(已授權):

「Rachel Armstrong可能根本沒有資訊來源」,而以『保密』為由辯稱『不提供姓名』,從而為「事實上消息來源不可靠」做掩飾,以便開脫「自己會被認為是一個以謊言做依據報導的記者形象」。我覺得,完全存在這樣的可能性。以不真實可靠地依據做報導,其實涉及的只是新聞從業人員的職業操守問題,但是在影片中,無論事實真相是怎麼樣的?片子的主題已經無論在本質上如何,爭論的焦點都在於「新聞自由與國家安全」孰輕孰重上面來了。

Analyoo的這段話點出了兩個關鍵點:Rachel的資訊來源存在問題(導致她不泄密的堅持,可以被質疑)和本片宏大的主題「新聞自由與國家安全」放在天平兩端稱量人心。後一點不用多說,電影鋪張足夠,而前一點需要稍微揣摩。Rachel並沒有在事件的最初表現出足夠的成熟,她在報社女主管面前的過份激動說明了這一點。同時,她渴望事業能取得突破性進步的進取心,更是表明其不是一個非常單純想只會報導事實的女記者—-這本非批評,想要自己的工作取得成績是開始認真工作的前提,進取心某一定時刻等於責任心。Rachel取得一個並不可靠的資訊,她面對報社主管詢問資訊來源以有筆記輕微帶過。曾找一個「圈內人」核實艾瑞克a Van Doren的身份既是一種職業態度,也是表明她對最主要的資訊來源其實也並不確定。在這種資訊不確定,來源也並不合適的狀況下,寫出一篇「被稱作瞄準普利茲」的新聞報導,Rachel面對國家安全的囚禁時,堅持保守資訊來源可以說是她有且僅有的選擇—-給「堅守新聞自由,對抗政府不公」的獨行英雄形象摸上一縷異色。

Rachel如此的堅持原因,可以說是本片的又一亮點。沒有全然無暇的英雄,Rachel既是女性也是普通人,存在一個小小的私。把人性的複雜放到宏大敘事中,編導用心良苦的又一證明。

理解這部精妙複雜細緻的電影,輕微解讀女主角的「堅守」困境,但也並不合適去過份解讀部份原因。譬如,將堅守的原因之一歸於「保護小女孩不是為了不讓她受懲罰,而是為了不讓她把她說的話和她母親的死聯繫起來,如果她知道因為自己無意泄漏了母親的秘密而最後導致母親被殺,這對小孩的心理是很大的傷害吧」,並不合適。本片若要表現如此可能性,至少應該把女特工的意外死亡、Rachel的震驚和女孩的悲傷三個場景進行並行或關聯,而電影只表現Rachel得到艾瑞克a Van Doren的死訊的矛盾心理,而沒有關鍵人物女孩的點滴鏡頭。可以過份褒揚導演是因為要堅持懸疑,所以只是電影序幕是交代了女孩,然後在片尾作為呼應(侯麥電影的「漫不經心似」伏筆),但更簡單來看,導演沒有考慮「Rachel怕給女孩二次傷害,而堅守資訊來源」的原因。

從堅守新聞原則對抗政府機構的小人物到兩個女人的平行故事,直至分析Rachel「堅持原則」的理想主義上的一抹異色,《Nothing But The Truth[真相至上]》的意象豐富且複雜。

—————–

在一部嚴肅電影裡,看見David Schwimmer的那張臉,實在不能自禁。

—————–

背景知識:

美兩名記者因特工泄密案上訴 寧坐牢不說情報源

中國日報網站2004年12月09日

中國日報網站消息:2003年曾轟動一時的聯邦特工泄密案至今仍未水落石出。兩名記者的律師12月8日要求聯邦法院作出裁決,允許這2名記者在接受大陪審團傳喚的時候,可以不向大陪審團透露他們所獲得的秘密情報來源。

據路透社報導,這兩名記者分別是美國《時代》週刊的馬修·庫珀和《紐約時報》記者朱迪斯·米勒,聯邦地區法庭是以這兩人拒絕出庭為普拉姆身份泄密案的消息源作證為由,判處他們18個月監禁的。判決公佈後,庫珀和米勒立即提起了上訴。

弗洛伊德·艾布拉姆是這兩名記者的律師,12月8日,他要求聯邦上訴法院裁定他的兩名當事人無需在接受大陪審團傳訊時公開他們所獲的情報來源。艾布拉姆說,根據美國憲法第一修正案,公民有言論自由和出版自由。但代表政府出庭的律師指出,根據1972年最高法院裁決,記者在觸及犯罪領域問題時不受第一修正案的保護。

根據美國聯邦法律,公開中情局秘密特工的真實身份將危及特工的人身安全並將損害美國的國家安全利益。因此,向外界洩漏普拉姆身份的官員將受到法律的懲罰。但庫珀和米勒強調,他們寧願坐牢也不會公佈消息來源。

普拉姆是美國前駐非洲特使約瑟夫·威爾遜的妻子。2003年7月,威爾遜拋出一枚重磅炸彈,稱他曾受錢尼副總統辦公室的指派,前往非洲調查伊拉克欲從尼日購買製造核武器的鈾材料一事。威爾遜稱,他經過實地調查發現,伊拉克秘密購鈾的情報完全是子虛烏有。這一內幕曝光後,布希政府受到了來自國內的強大壓力。威爾遜曝光這一內幕的目的顯然是為了澄清他赴非洲調查的事實,與布希總統堅持伊拉克發展大規模殺傷性武器的說法劃清界線。

就在威爾遜披露伊拉克鈾調查內幕的幾天後,《華盛頓郵報》羅伯特·諾瓦克主持的專欄中披露了更驚人的一條內幕性新聞,兩名政府高級官員打電話向他透露了威爾遜夫人的特工身份,並公佈了她在國外執行任務時使用的秘密姓名。文章說,威爾遜能受命前往尼日調查薩達姆政權購買濃縮鈾的情況主要是因為其妻子的大力推薦。

媒體曝光隱身特工的身份,意味著威爾遜夫人的間諜生涯從此葬送了。此外,她在海外接觸過的所有人員將會被外國情報機構調查,更多的中情局特工和線人將可能陸續被曝光。威爾遜本人以及一些新聞媒體認為白宮官員的這種做法是「非法泄密」,是為了對威爾遜批評政府進行報復。(孫曉慧)

Nothing.But.The.Truth.LiMiTED.DVDRip.XviD-ARiGOLD